Sections du site en Octobre 2009 :

Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour

publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap

-- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie

-- Histoires de vie --

Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous

chercheurs -- Liens –Le webmestre.

RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES

DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Juillet 2015

LE MAINTIEN A

DOMICILE DES PERSONNES AGEES

« Il

y a une discordance profonde entre les objectifs fixés et les moyens

alloués »

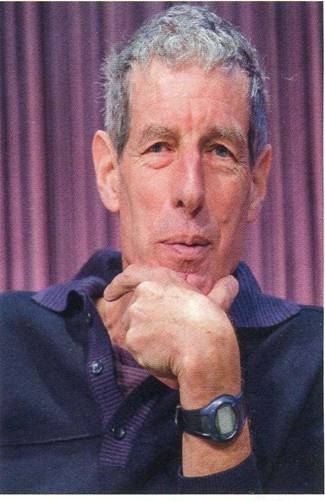

Bernard ENNUYER

Propos recueillis par Caroline Madeuf

Le

dernier ouvrage de Bernard Ennuyer : « Repenser le maintien à

domicile – Enjeux, acteurs, organisation », éditions Dunod,

avril 2014 ; sur

Cet article est issu du dossier Etats des lieux , de Handirect, Juillet-Aout

2014,

http://www.handirect.fr

/

Sur ce site,

nous avons déjà publié :

Ennuyer Bernard, Les malentendus de la dépendance. De l’incapacité au lien social

(ouvrage, 2002)

Ennuyer Bernard, Repenser le maintien à

domicile. Enjeux, acteurs, organisation ( ouvrage,

2006)

°°°°°°

Bernard Ennuyer, spécialiste de la question du

vieillissement de la population nous dresse un état des lieux du secteur du

maintien à domicile vu sous l'angle des personnes âgées.

|

|

« Soutenir

le maintien à domicile permettrait de respecter le choix des citoyens tout en

créant de l’emploi et en faisant des économies ». |

P |

ouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours ?

Actuellement retraité,

je suis ingénieur de formation (dans le domaine des réacteurs nucléaires), et

ancien professionnel du secteur de l'aide à domicile. J'ai découvert l'univers

de la vieillesse en 1968, au sein de l'association « Les Petits Frères

des Pauvres ». À cette époque, le secteur du maintien à domicile était

très peu développé et j'ai eu un choc en découvrant les conditions de vie

souvent épouvantables des personnes vieillissantes hébergées dans les hospices

de la région parisienne. C'est suite à cela que j'ai décidé, en contradiction

avec ma formation d'ingénieur, de m'engager professionnellement dans le secteur

de la vieillesse et du maintien à domicile, pour permettre aux gens qui

désiraient rester chez eux, de vivre et mourir à leur domicile. J'ai alors

travaillé pendant cinq ans comme permanent chez « Les Petits Frères des

Pauvres », avant de rejoindre le secteur parapublic du maintien à

domicile : d’abord au sein du GAMSAV, Groupe d'aide médico-social aux

vieillards (Paris 19e), puis au sein de l'association « Les

Amis » où l'on m'a donné l'occasion de créer un service d'aide à

domicile, dont j'ai été directeur pendant 30 ans. J'ai mené une carrière

universitaire en parallèle : j'ai réalisé en 1977 une thèse de sociologie

sur le thème du maintien. Aujourd'hui je continue à enseigner notamment en

master 2 et à intervenir lors de conférences. Je suis par ailleurs chercheur

associé à l'Université Paris-Descartes (PHILéPOL).

Comment définissez-vous le maintien à domicile ?

Le maintien

à domicile répond à la demande des personnes qui veulent continuer à vivre chez

elles, quel que soit leur âge, et comme elles l'entendent, plutôt que d'aller

vivre en établissement spécialisé. C'est aussi leur permettre de ne pas être

confinées chez elles lorsqu'elles souhaitent sortir de leur domicile, par

exemple pour aller voir des amis, pour partir en vacances ou pour se rendre à

l'hôpital.

Le mot « maintien »

renvoie à l'idée de soutenir (tenir par la main) et donc d'aider des

personnes qui ont besoin de soutiens ― humains et

matériels ― pour pouvoir continuer à vivre bien chez elles. La notion de « domicile »

renvoie au « chez soi ». Peut-on se sentir chez soi dans

un établissement de soins ? Peut-on se sentir chez soi à son domicile

quand de nombreux soignants y sont également en permanence ? La réponse

n'est pas la même pour chaque personne et c'est en cela que le « chez

soi » est difficile à définir. Un film « j'y suis, j'y

reste » initié par la fondation Leroy Merlin Source (visible sur ce

site) et réalisé en 2012 par la psychosociologue Marie Delsalle

auprès de personnes âgées, a permis de faire ressortir des idées fortes en ce

sens : « Être chez soi, c’est être là où on se sent bien »,

« C’est pouvoir traîner toute la journée mal habillé et en

pantoufles », « C’est pouvoir prendre la décision de n’ouvrir à

personne », ont ainsi expliqué des participants.

Où en est-on sur le plan politique ?

Le rapport Laroque, réalisé par la Commission

d’Étude des problèmes de la vieillesse, a posé, en 1962, la question fondamentale

de la place des personnes âgées dans la société. Il a également mis en avant,

déjà, la volonté d’une majorité de personnes âgées dites dépendantes de vivre

chez elles le plus longtemps possible… et la nécessité de faire de ce souhait

une priorité des politiques publiques en matière de vieillesse.

Plus

de 40 ans après, en 2005, la Cour des comptes a dressé un bilan très sévère,

déclarant qu’aucun gouvernement n’avait finalement mis en œuvre les politiques

promises, les moyens nécessaires n’ayant pas été mobilisés. Depuis, le Plan

Solidarité Grand Âge a évoqué l’importance du libre choix du domicile (2006),

et les différents gouvernements ont rappelé tour à tour leur « volonté »

d’agir en ce sens. Mais le constat reste unanime et n’a pas changé depuis

2005 : Il y a une discordance profonde entre les objectifs fixés et

l’argent alloué. Pour mettre de véritables mesures en œuvre il faut des moyens.

Il en va de même pour le projet de loi d’adaptation au vieillissement discuté

en ce moment… Des moyens seront-ils mobilisés ? En parallèle, le montant

de l‘Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour le domicile n’a cessé de

diminuer, alors que le coût des hébergements en EHPAD continue à augmenter.

Quels sont les enjeux économiques du maintien à

domicile ?

●

Si l’on

donnait la possibilité aux personnes dépendantes de continuer à vivre chez

elles, cela permettrait de créer un nombre considérable d’emplois, liés au

secteur de l’aide à domicile, mais également à l’aménagement des

logements : accessibilité, barres d’appuis, dispositifs de sécurité… On

parle bien ici d’aménagements liés non pas à l’âge mais à l’incapacité, et non

pas de nouveaux produits technologiques étiquetés « Silver

economy » qui stigmatisent les vieilles personnes ;

● D’autre

part, de nombreuses études ont démontré qu’en facilitant le maintien à

domicile, en particulier des personnes âgées, on pourrait réaliser des

économies considérables en termes de dépenses de santé. Les sociologues suisses

Hagmann et Fragnière ont ainsi fait valoir que le

maintien à domicile engendre largement moins de coûts que les hospitalisations

de longue durée ― tout en limitant

celles-ci. Sans compter que les personnes hospitalisées ou hébergées en

établissement spécialisé ont dans la plupart des cas une consommation de

médicaments beaucoup plus importante que si elles vivaient à leur domicile (donnée

confirmée par le rapport Berger-Lefebvre en 2013). Le Haut Conseil pour

l’Avenir de l’Assurance maladie a par ailleurs constaté (2011) qu’après l’âge

de 75 ans, beaucoup de gens sont contraints de rester à l’hôpital uniquement

parce qu’ils n’ont pas la possibilité effective de continuer à vivre chez eux.

Comment se porte le secteur des

services d’aide à domicile ?

Ce secteur va très mal et c’est en partie lié au plan Borloo. Celui-ci a voulu booster le secteur en laissant tout le monde faire tout et n’importe quoi, sous prétexte d’ouvrir le marché… Résultat : l’aide à domicile est devenue un secteur majoritairement concurrentiel. Les sociétés privées, proposant des tarifs beaucoup plus attractifs que les structures associatives, ont gagné 20 % de parts de marché entre 2010 et 2014. Soit 20 % de moins pour le secteur associatif qui se voit contraint de licencier face à cette baisse d’activité. En effet, depuis la loi 2002-2, chaque structure proposant de l’aide à domicile auprès de personnes fragiles devait justifier d’une autorisation. À partir de 2005 et du plan Borloo, à cause du libre choix entre agrément et autorisation, on est face à une grande nébuleuse de services, ce qui laisse toutes les portes ouvertes et mène à une dérive : ce ne sont plus la qualité du service et la reconnaissance des diplômes qui font la différence, mais les prix. La vieillesse et le handicap sont ainsi devenus des champs économiques comme les autres où le marché s’impose.

Il aurait fallu que le gouvernement revienne sur la loi Borloo, notamment pour structurer mieux ce secteur et amener une vraie régulation, avec un mécanisme d’autorisation et un contrôle de qualité applicable à tous. Au lieu de cela, l’État nous parle de « Silver economy »… Les gens ont avant tout besoin d’aides et de soins dispensés par des personnes, pas de matériel numérique sophistiqué…

Justement, que pensez-vous de la notion de « Silver economy » ?

C’est surtout de la poudre aux yeux. Je pense que les personnes concernées par le maintien à domicile n’ont pas grand chose à faire de la « Silver economy ». Leur priorité est de pouvoir continuer à vivre dignement chez elles, avec les aides humaines et les aménagements nécessaires. Acquérir une tablette numérique pour vieux est rarement leur préoccupation principale, et on passe complètement à côté du vrai problème. Commençons par éviter que le secteur des services à domicile ne licencie, et notamment l’APA.

Par ailleurs, je trouve embêtant de repositiver les personnes âgées uniquement pour leur rôle de consommateurs potentiels. C’est comme si elles devenaient un « gisement » économique. Je ne suis pas contre le développement de l’économie, mais contre l’économie ciblée sur les personnes âgées car cela peut être plus stigmatisant que valorisant. Les technologies qui permettent de compenser différents handicaps se développent et c’est une très bonne chose, on en a besoin. Mais celles-ci sont essentielles pour les personnes « handicapées » quel que soit leur âge. Il n’y a pas besoin de créer des produits spécifiques « aux vieux » qui au final les catégorisent. La vieillesse est devenue un marché. Dans les années 1970 on parlait de marketing senior, aujourd’hui c’est la Silver economy… un peu à l’image de la Silicon Valley aux États-Unis.

Quelle est la principale difficulté rencontrée par

les personnes âgées dépendantes ?

C’est le manque d’argent. Les gens veulent rester chez eux. S’ils ont perçu des revenus importants pendant toute leur vie et touchent une retraite satisfaisante, ils peuvent financer des services à domicile ou trouver une place en EHPAD… Mais dans les autres situations ― majoritaires ― ils ont souvent beaucoup de mal à se faire aider et c’est ainsi que leurs conditions de vie se dégradent ou qu’ils n’ont plus d’autre choix que d’aller à l’hôpital.

Comment améliorer cette situation ?

C’est simple et caricatural : il faudrait augmenter les aides publiques. On en revient aux enjeux économiques du maintien à domicile. En aidant les personnes dépendantes à vivre en autonomie chez elles et dans de bonnes conditions, on gagnerait de l’emploi et on économiserait des frais d’hospitalisation et de médicaments… qui pourraient autofinancer une augmentation des aides. Nous avions d’ailleurs soumis cette proposition à Roselyne Bachelot en 2011, dans le groupe de travail « vieillissement et société » lorsqu’elle était ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Le vieillissement de la population peut-il faire

évoluer le regard porté par la société sur les personnes âgées ?

Je l’espère. C’est tout l’enjeu de notre génération : dépasser les idées reçues sur les personnes âgées et montrer que l’image qu’on s’en fait est fausse, car aujourd’hui on vieillit de mieux en mieux et avec des modes de vies très diversifiés. A nous aussi d’être solidaires des plus jeunes, en transmettant cette capacité à changer les choses. La génération des plus de 60 ans n’est plus la même, les retraités ne sont plus inactifs, ils n’aspirent pas aux mêmes choses que leurs parents et veulent se prendre en main… On est en train de changer de modèle. C’est plutôt positif et encourageant pour l’évolution des mentalités. Les personnes âgées ont également une voix plus forte : Autrefois on ne leur demandait pas leur avis et on les plaçait automatiquement en hébergement. Aujourd’hui on est obligé de tenir compte de ce qu’elles souhaitent et cela va s’amplifier. Cette volonté est très favorable à une remise en question de toutes nos politiques.

Votre dernier ouvrage s’intitule « Repenser

le maintien à domicile ». Pourquoi faut-il le repenser ?

On a conçu le maintien à domicile dans les années 1960 avec la société telle qu’elle était. Aujourd’hui les choses ont évolué : logements, pratiques culturelles, conception du chez soi, environnement, modes de vie… C’est pour être en phase avec cette évolution qu’il faut repenser le maintien à domicile. Notre vie est à repenser tous les jours.

Comment le repenser ?

Il faut le repenser en donnant la parole aux gens qu’il

concerne, afin qu’ils réfléchissent eux-même au

modèle de société qui leur conviendrait et participent à sa construction. Un

modèle basé sur le vivre ensemble, qui cesserait de les ranger dans une case en

attendant que d’autres décident pour elles… et ne leur donnerait plus une image

de « poids supporté par la société ».

●

Propos recueillis par Caroline Madeuf

Pour aller plus loin, découvrez le dernier

ouvrage de Bernard Ennuyer : « Repenser le maintien à domicile –

Enjeux, acteurs, organisation », éditions Dunod,

avril 2014.