Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets

d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile --

Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien --

L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de

l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –

Le webmestre.

RETOUR A LAPAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES DE TOUS

LES ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Mars

2013

L’EMERGENCE D’UNE SPIRITUALITE LAÏQUE « Une spiritualité

de l’immanence »

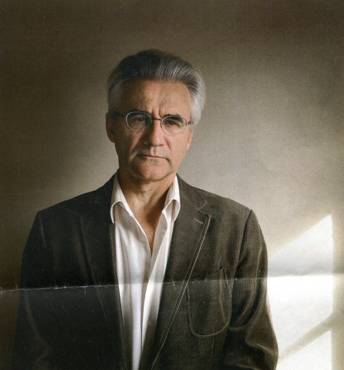

Entretien André

COMTE-SPONVILLE. Propos recueillis par Fabien Trécourt

Dossier Le Monde des

Religions Janvier-Février 2013

|

|

Adolescent, le philosophe André Comte-Sponville a perdu la foi et « ce fut une libération », écrit-il dans L’Esprit de l’athéisme (paru chez Albin Michel). Nourri à l’Evangile et à l’enseignement de Bouddha comme à Spinoza, cet esprit avide d’absolu à défaut de sacralité met en pratique une « spiritualité sans dieu ».

Qu’appelez-vous

une « spiritualité sans dieu » ?

Qu’est-ce que la spiritualité ? C’est la vie de l’esprit, spécialement dans son rapport à l’infini, à l’éternité, à l’absolu. Toute religion en relève, au moins pour une part ; mais toute spiritualité n’est pas forcément religieuse ! Les athées, eux aussi, ont une vie spirituelle : ils habitent comme ils peuvent leur rapport fini à l’infini, leur rapport temporel à l’éternité, leur rapport relatif à l’absolu. Cet absolu, pour eux, n’est pas une personne, mais l’être ou le devenir, le tout ou la nature, disons l’ensemble immanent qui les contient et les dépasse. Ils peuvent s’interroger sur lui, le penser, c’est ce qu’on appelle la métaphysique, mais aussi l’expérimenter, le vivre, et c’est ce qu’on appelle la spiritualité. Nous sommes ouverts dans l’Ouvert, comme disait Rilke. Cette ouverture, c’est l’esprit même. Devrais-je parce que je suis athée, renoncer à toute expérience de l’éternité, de l’infini, de l’absolu ? Bien sûr que non ! Beaucoup de philosophes – par exemple Épicure ou Spinoza – ont récusé l’existence d’un esprit transcendant, sans renoncer à jouir de ce qu’Épicure appelait des « biens immortels ». C’est ce que j’appelle une spiritualité de l’immanence. Nous sommes déjà dans le Royaume : l’éternité, c’est maintenant.

Pourquoi

préférez-vous penser que Dieu n’existe pas ?

Ce n’est pas une préférence ! Je

préférerais au contraire que Dieu existe, et c’est une de mes raisons de n’y

pas croire. Une existence qui correspond à ce point à nos désirs les plus

forts, comment ne pas suspecter qu’elle a été inventée pour les

satisfaire ? C’est ce que Freud appelle une illusion : une croyance

dérivée des désirs humains. Comme aucun être, par définition, n’est plus

désirable que Dieu, aucune idée ne m’est davantage suspecte d’illusion que la

croyance en son existence. Puis il y a l’atrocité du mal (spécialement la

souffrance des enfants), la médiocrité de l’homme (à commencer par la

mienne !), l’absence de toute preuve véritable… Pourquoi devrais-je croire

en l’existence d’un Dieu que rien n’atteste, dont je n’ai aucune expérience, et

qui n’explique tout qu’à la condition d’être lui-même incompréhensible ?

Cela dit, je suis un athée non dogmatique. Il n’y a pas plus de preuve de

l’inexistence de Dieu que son existence.

Mon athéisme n’est pas un savoir ; c’est une croyance ou une conviction.

Que faites-vous

des réponses qu’apportent les religions ?

Leur spiritualité n’est pas la mienne. Leur contenu

moral, en revanche, continue de m’éclairer. Admettons que Jésus ne soit pas

ressuscité : cela condamne-t-il son message d’amour et de paix ? Bien

sûr que non ! Je fais comme Spinoza, qui n’était pas plus chrétien que

moi : j’essaie de rester fidèle à « l’esprit de Christ », qui

est « de justice et de charité ». Le christianisme, malgré les

dérives de l’Église, fait partie de ce que l’humanité a produit de meilleur, au

même titre que la tradition socratique en Grèce, bouddhiste en Inde, taoïste ou

confucéenne en Chine… L’esprit n’a pas de patrie, et c’est tant mieux !

Votre préférence

semble aller au christianisme…

Affectivement, oui : il fait partie de mon histoire. Intellectuellement, je me sens plus proche du bouddhisme ou du taoïsme – et plus encore du tch’an qui fait comme une synthèse entre les deux –, car ce sont des spiritualités sans Dieu. Pour un athée, c’est tout de même plus commode ! Cependant, je me méfie du tourisme spirituel, new age ou orientalisant. J’aime mieux approfondir la tradition qui est la mienne, celle d’un philosophe occidental. Puis on ne se guérit pas de son enfance, et la mienne fut très pieuse. Je me suis forgé depuis, au fil des années, une espèce de Christ intérieur, qui n’est ni Dieu ni fils de Dieu, mais un homme « doux et humble de cœur », comme il disait lui-même, dont je ne partage pas la foi mais dont j’admire la sagesse. Au fond, ce que Jésus nous dit sur l’homme et sur cette vie-ci m’importe davantage que ce qu’il dit sur Dieu et sur une éventuelle vie après la mort.

POUR ALLER PLUS

LOIN

■ Le sexe ni la mort, Albin Michel, 2012. ■ Le goût de vivre et cent autres propos, Albin

Michel, 2012. ■ L’Esprit de l’athéisme, introduction à une

spiritualité sans Dieu, Albin Michel, 2006. |

Une spiritualité

athée et inspirée par une autre religion serait-elle différente ?

Nous sommes tous dépositaires d’une tradition, ou de plusieurs. Être athée en terre musulmane ou hindouiste, cela doit forcément se vivre autrement qu’en Europe. Mais je n’ai pas le choix, je suis d’Occident, que je le veuille ou pas. Je ne vais pas me tondre le crâne, m’habiller d’une robe safran, ni fonder un ashram en Auvergne ! Mes amis juifs, là-dessus, m’ont aidé à réfléchir. Plusieurs d’entre eux se définissent comme « juifs athées » : athées parce qu’ils ne croient en aucun Dieu, juifs parce qu’ils se savent et se veulent partie prenante d’une histoire, d’une tradition, d’une communauté… Il m’est arrivé, un peu dans le même esprit, de me définir comme « athée fidèle », voire comme « goy assimilé ». C’est une façon de dire ma fidélité, fût-elle critique, à la tradition judéo-chrétienne, qu’il est bon ton de mépriser et dont je ne cesse d’admirer la grandeur. La fidélité, c’est ce qui reste de la foi quand on l’a perdue : le sentiment d’une dette, donc aussi la charge d’une transmission. Ce qui nous menace aujourd’hui, en tout cas en Europe, c’est moins la fanatisme, qui est comme un excès de foi, que le nihilisme, qui est un défaut de fidélité.

Quelles

que soient les croyances, religieuses ou athées, la spiritualité revient-elle

au même ?

Bien sûr que non ! Comparez par exemple la prière et la méditation : ce n’est pas du tout la même chose ! La prière se fait avec des mots (« Prier, c’est dire » , écrit Thomas d’Aquin) : c’est une demande, qui s’adresse à quelqu’un. La méditation se fait avec du silence ; elle ne s’adresse à personne et ne demande rien. Moralement, en revanche, toutes les traditions convergent sur l’essentiel : toutes mettent la générosité plus haut que l’égoïsme, la sincérité plus haut que le mensonge, le courage plus haut que la lâcheté, la douceur et la compassion plus haut que la violence et la cruauté, l’amour plus haut que la haine… Ces valeurs, souvent nées dans les grandes religions, sont d’abords humaines. Nous en avons besoin pour vivre ensemble sans trop nous nuire. Ce n’est pas parce qu’elles auraient été décrétées par Dieu qu’elles sont bonnes. C’est parce qu’elles sont bonnes qu’il est possible de croire qu’elles sont d’origine divine. Pour ma part, j’y vois plutôt un legs de l’histoire, qu’il importe de préserver. Il s’agit de ne pas être indigne de ce que l’humanité a fait de soi, et de nous !

Qu’en est-il des

sociétés : peuvent-elles se passer de religion ?

Si vous prenez le mot « religion » en un sens restreint, comme croyance en un Dieu créateur, personnel et transcendant, alors la réponse est évidemment oui : d’immenses civilisations ont prospéré sans rien imaginer de tel ! En revanche, aucune société ne peut se passer de fidélité, de règles, de traditions, de rites. Aucune ne peut subsister sans une forme de communion. La pratique religieuse est-elle seule à même de jouer ce rôle ? L’expérience prouve le contraire. On peut aussi communier dans un certain nombre de valeurs communes (la liberté, l’égalité, la fraternité, la justice, l’amour…), y compris lorsqu’on les juge exclusivement humaines.

Cette

spiritualité laïque peut-elle se muer en religion de « l’Homme », de

« la République » ?

Quand on ne croit plus en Dieu, on peut être tenté de le remplacer par autre chose, qui en tient lieu. C’est un danger, à mes yeux, plus qu’une chance. Le marxisme a été dépeint comme une « religion de l’Histoire ». C’est sa composante messianique : le prolétariat prend la place du Messie, le communisme celle du paradis… J’y vois une idolâtrie de l’histoire. Simone Weil l’a bien dit : « Si tu crois voir un père ici bas, c’est un faux Dieu, même monothéiste, tu es idolâtre. » Les idoles sont légions : l’État chez Hengel, l’Homme chez Feuerbach, l’Histoire chez Marx, la République, peut-être chez certains… À l’inverse, la grandeur du monothéisme est d’avoir inventé la transcendance. Les dieux sont partis : il ne reste, disait Alain, que « l’immense absence, partout présente ». C’est un progrès, que nous devons au judaïsme. Je n’ai aucune nostalgie de l’animisme ou du polythéisme, bien au contraire, et guère de goût pour les idoles !

Finalement,

quelle différence faites-vous entre les spiritualités athée et

religieuse ?

Dans la religion, l’absolu est une personne, certes transcendante, mais qu’on peut rencontrer, prier, adorer. « Dieu, plus intime en moi que moi-même », comme disait Saint Augustin, et plus haut pourtant que le ciel… Je me méfie de cette hauteur qui écrase tout, comme de ce repli sur soi qui nous enferme dans l’intériorité. Je crois davantage aux spiritualités qui nous ouvrent au monde, qui ne connaissent pas d’autre

Ce que Jésus dit

sur l’homme et sur cette vie-ci m’importe davantage que ce qu’il dit sur Dieu

et sur une éventuelle vie après la mort

absolu que le réel, pas d’autre infini que la nature, pas d’autre éternité que le présent. C’est l’esprit d’Épicure, de Spinoza, de Camus, comme aussi, pour ce que j’en ai compris ou vécu, l’esprit du tch’an ou du zen. Il ne s’agit pas de sauver le moi, mais de s’en sauver, de s’en affranchir, autant qu’on peut. L’absolu n’est pas le but du chemin mais le chemin lui-même. La spiritualité est ce cheminement, qu’on vit le plus souvent du point de vue du temps, autrement dit dans la vie quotidienne, avec ses hauts et ses bas, et qu’il nous arrive parfois d’expérimenter, comme dit Spinoza, « sub specie aeternitatis » (du point de vue de l’éternité).

Vous-même

défendez un certain mysticisme, en quoi n’est-il pas religieux ?

Parce qu’il ne suppose aucune transcendance, aucun dogme, aucun culte, aucune foi, aucune espérance ! Il m’est arrivé – parfois, rarement – de vivre ce qu’on appelle aujourd’hui des « états modifiés de conscience » : la rencontre soudaine du mystère et de l’évidence, une expérience de plénitude, de simplicité, d’unité, de silence, d’éternité, de sérénité, d’acceptation (mais joyeuse, tellement joyeuse !), comme une paix infinie… C’est ce que Freud, citant Romain Rolland, appelle « le sentiment océanique », que des millions de gens, croyants ou non, ont éprouvé. J’en fais partie, et je n’ai jamais rien vécu d’aussi fort, ni d’aussi heureux. Alors, « nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels », comme dit Spinoza, ou plutôt que le présent et l’éternité sont une seule et même chose, comme le samsara et le nirvana chez Nagarjuna (ndlr : philosophe bouddhiste). On n’est plus séparé du réel par le moi : il n’y a plus que tout. Kojève affirme que « toute mystique authentique est en fait plus ou moins athée ». Je n’irai pas jusque-là. Ce dont je peux témoigner, en revanche, ce qu’un athée n’est pas obligé de se châtrer l’âme : son esprit, autant qu’un autre, est capable de s’ouvrir joyeusement, jusqu’au point extrême où il culmine en s’abolissant. ■

Propos recueillis par Fabien Trécourt

D’ André Comte-Sponville, déjà sur ce site les articles :

Comte-Sponville André, Le bonheur désespérément (ouvrage, 2000)

Comte-Sponville André, Introduction à une

spiritualité sans Dieu (ouvrage, 2006)