|

|

|

L’ENVIE Echapper à la solitude, vieillir en

bonne compagnie, |

POUR

VIVRE HEUREUX, VIVONS GROUPES

Jane

ROUSSEL

(Le

Monde - dimanche 19 - lundi 20 septembre 2021)

La vie en communauté

attire de nouveau. Entre la coloc augmentée, le communautarisme de frigo et le

coworking, chacun bricole les règles d’un nouveau vivre-ensemble

Par

Jane Roussel

|

C |

e soir-là, autour de la grande

table de la salle à manger, c’est salade de tomates au menu. On est au milieu

de la Bauce, dans une bâtisse logée entre quatre

champs de céréales. L’été prend fin, la piscine gonflable a verdi, la vigne a

roussi, la chaudière est en panne pour la deuxième fois de l’année. La rentrée

de cette longère qui dénombre vingt-deux couchages, où l’on vit en communauté,

sera ponctuée de travaux. Dans l’immédiat, parce qu’il n’y a pas d’eau chaude,

ensuite parce qu’il y a l’étage à finir et une deuxième salle de bains à

fabriquer. Sur fond d’un album de Supertramp, les

trois acheteurs, la petite trentaine et amis depuis une dizaine d’années,

racontent l’histoire de cette maison qu’ils habitent à plusieurs – le nombre

varie selon les disponibilités des proches. « On

avait fait le tour du quotidien en ville. Tous les week-ends, on cherchait à

quitter Paris, à passer du temps avec les copains à la campagne, à avoir de la

place », commence Jonathan, 32 ans, employé d’une start-up parisienne.

« On a un groupe d’amis fort et on

voulait un projet qui accueille tout le monde », continue Martin,

architecte, même nombre d’années au compteur. Ce projet de vie collective peut

paraître un peu anecdotique. Mais, en racontant cette aventure (et ses

péripéties) sur les réseaux sociaux, le trio reçoit pléthore de témoignages

similaires, certains s’y projettent, d’autres ont déjà sauté le pas.

La

décision de cette bande de copains date de décembre 2019, elle aurait dû se

concrétiser en avril 2020. Mais le premier confinement en a décidé

autrement. « Alors qu’on devait visiter cette maison le dernier week-end de

mars, on s’est retrouvés tous confinés à distance les uns des autres. On a

cessé de se répéter au fil des apéros en visio qu’on

serait mieux si on l’avait, cet endroit à nous, dont on rêve depuis

longtemps. » Le 15 juin 2020, ils signent le compromis de vente ;

le 15 septembre, ils emménagent. Un sourire barre le visage de Martin : « Pour le deuxième confinement, c’était

bon, on l’avait. » Entre les deux, il y a eu la création d’une SCI

(société civile immobilière) non familiale, la bataille avec les banques pour

obtenir un prêt à trois, les surprises d’une vieille bâtisse et de gros travaux

qui sont loin d’être finis. La maisonnée évolue au fil des allées et venues

d’amis, des déplacements pour le travail – car chacun a gardé son emploi et

alterne présentiel et distanciel. La journée, la salle à manger reçoit autour

d’un menu unique où tous mettent la main à la pâte. Sur les coups de 14 heures,

la nuée d’ordinateurs et sa vague de cliquetis de claviers reprennent place sur

la table commune. Entre deux calls, on

s’interrompt pour passer un coup de peinture, casser un mur, arracher un arbre

mort.

Du

débroussaillage, Claude en fait également dans son projet de vie collective.

Fanny, Florence et Nathan vivent des expériences similaires ; Clara et

Rodrigo s’apprêtent à franchir le pas. Un peu partout en France, la vie en

communauté, idéal que l’on pensait révolu, attire de nouveau. Elle ne se limite

plus aux étudiants sans le sou, ne pâtit plus d’une image marginale de mangeurs

de graines anticonsuméristes, ne s’inscrit plus forcément dans un mouvement

hippie, n’a rien du cliché sectaire. Cette version contemporaine du phalanstère

s’illustre autour du désir d’un groupe d’adultes de vivre ensemble dans un lieu

régi par des règles communes. Ils en sont arrivés là par envie, non par

pragmatisme – à la différence de la colocation, par exemple.

Claude

« Le moment où jamais »

« Acheter

ensemble n’a rien de pragmatique ! Au contraire, c’est un

casse-tête ! », témoigne Claude, retraité de

l’éducation nationale de 73 ans. Il monte un projet de vie en collectivité à

Riec-sur-Belon, dans le Finistère. « A

l’origine, on était quatre amis, rencontrés au collectif des Faucheurs

volontaires, qui milite contre les cultures OGM. On rêvait d’un projet

d’habitat collectif depuis quinze ans. Un jour, une connaissance nous a proposé

un terrain à vendre de 14 000 m2, dont un tiers constructible. On s’est

dit que c’était le moment ou jamais de concrétiser nos envies. » Ils

passent des annonces sur Internet pour trouver d’autres personnes intéressées

et rendre l’aventure inter générationnelle. Après plusieurs rencontres, le

groupe – constitué, à ce stade, de trois couples dont un avec enfants et de

deux personnes seules – se dessine. Une SCI est créée où chacun investit une

part financière pour acheter le lieu et lancer la construction des bâtiments de

vie. Les membres y sont retraités, infirmier, menuisier, illustratrice,

comptable, géomètre, enseignante. Ils ont entre 7 ans et 73 ans.

Le

socle commun de ce groupe est défini par le désir de sociabilité : choisir

de partager sa vie avec des gens que l’on connaît et sur qui l’on peut compter,

que son voisin soit aussi un ami. Pour Claude, c’est aussi vieillir entouré, plutôt que seul dans son coin. « On aurait pu vivre dans le même village et se retrouver au bar.

Mais on voulait plus que ça : construire un projet ensemble, travailler

ensemble et prendre du plaisir ensemble. On scelle un pacte pour vivre à côté

les uns des autres. » Si l’initiative précède la crise sanitaire, elle

entre néanmoins en résonance avec cette dernière. Claude rebondit : « Cela nous a confortés dans l’idée que

c’est la solidarité et la fraternité qui nous aideront à affronter des moments

comme celui-ci. »

Clara et

Rodrigo

« C’est meilleur quand on partage »

Il faut dire que l’époque

nous met à rude épreuve d’une vie sous cloche. Clara (le prénom a été modifié)

et Rodrigo, 36 ans et 49 ans, ont passé une année éloignés

de ce qui les faisait vibrer : les amis, les rencontres, les dîners, sans

parler des voyages. Ils ont vécu une privation d’espace social qui n’est pas

sans évoquer certains souvenirs au père de famille, d’origine argentine. « J’ai grandi sous la dictature,

beaucoup de choses nous étaient interdites. Ce vécu amène à un besoin primaire

de communauté, de se retrouver avec ceux qu’on aime. Mon oncle avait une

maison, à une heure de Buenos Aires, où la famille élargie se réunissait tous

les week-ends. On était toujours les bienvenus. Pour moi, la vie en communauté

est quelque chose d’extrêmement joyeux où l’on partage tout, la dépense bien

sûr, mais aussi la gestion, les repas, l’éducation des enfants. »

Si

les deux époques ne sont pas comparables, la vie contaminée par le Covid-19 lui

a rappelé cette existence sous embargo. Le désir intime de ne pas vivre une

trajectoire solitaire s’est réveillé. Le couple a un petit garçon de 3 ans et

souhaite acheter une maison de campagne, pas trop loin de Paris, avec des amis

à eux, parents d’une petite fille. « On

a oublié que l’être humain fonctionne mieux en groupe qu’en tant qu’individu

isolé, et je crois que ce qu’on est en train de vivre nous le rappelle », reprend

Rodrigo. « D’ailleurs, c’est la

phrase qu’on répète le plus à notre fils : c’est meilleur quand on

partage », abonde Clara, qui lui pique une fraise de l’assiette du

goûter.

« Sur ce type de projets, le

Covid-19 a mis un coup d’accélérateur. La crise a fait expérimenter une solitude

soudainement contrainte, laissant émerger l’importance de la

sociabilité », décrypte Dominique Picard, coautrice de Relations et communications

interpersonnelles (Dunod, 2020). On aurait donc envie de recréer sa propre « mini société » à plusieurs,

pas par caprice réactionnaire face aux barrières sociales de la crise, mais « parce qu’être avec les autres est un

besoin viscéral, identitaire », insiste-t-elle.

|

|

|

||||

|

|

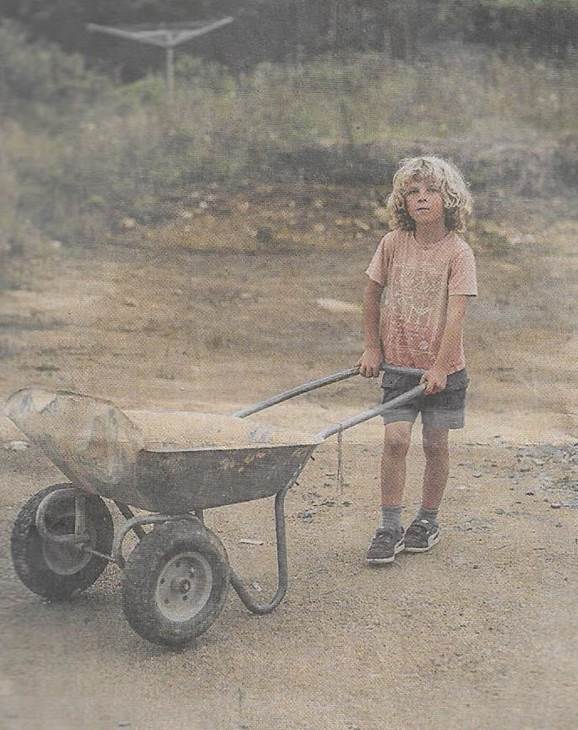

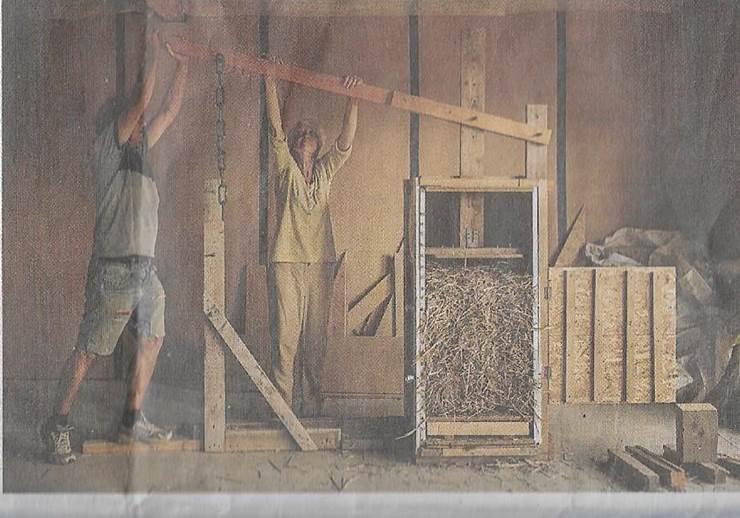

A Riec-sur-Bélon (Finistère-Sud), trois

couples, dont un avec enfants, et deux personnes seules se sont réunis en

SCI, et construisent de manière la plus écologique possible (isolation en

paille et terre) un bâtiment de cinq logements sur un terrain de 14000 m2,

les futurs habitants, âgés de 7 à 73 ans, participent tous au chantier.

STEPHANE LAVOUÊ POUR « LE MONDE » |

||||

Nos

choix sont dictés par ce que l’époque nous inflige et « il y a quelque chose de cette période qui peut nous faire penser

aux années 1970, estime la psychosociologue, à l’écoute de ces histoires. Nous évoluons dans une société qui souffre,

entre terrorisme, crises sociales, dégradation de l’image du politique, faits

divers, violences… Les motifs d’insatisfaction sont nombreux ces derniers

temps, et les gens perdent confiance dans la capacité des pouvoirs publics à

régler ces problèmes. » Alors, de nouveaux modes de vie se

construisent pour « se défaire de

cette chape de plomb, comme dans les années 1960, encore aggravée par le

coronavirus cette dernière année », analyse-t-elle.

Florence et

Nathan

« Tu t’engueules avec ton mec devant des spectateurs »

Florence et Nathan

(respectivement 38 ans et 31 ans), parents d’une petite fille de 2 ans et demi,

ont eux aussi fait le choix de s’installer en collectivité. Ils vivent en

banlieue parisienne lorsqu’ils rendent visite à un copain qui habite en

communauté depuis un an, dans le sud-est de la France, à l’été 2014. La famille

tombe amoureuse de l’endroit, ses grandes pièces, ses 200 hectares de terrain,

son potager. Ils déménagent pendant le premier confinement. Elle est graphiste

et peut travailler d’à peu près n’importe où, d’autant qu’elle cherche à se

reconvertir. Lui est projectionniste et se dit que des cinémas, on n’en trouve

pas qu’à Paris. Les autres habitants sont bédéistes, documentalistes ou

dessinateurs, et alternent avec des boulots d’ouvrier agricole. Ils ont entre

28 et 68 ans.

« Ils se sont dit que ça ferait

du bien de vivre avec un enfant, que ça apporterait un souffle d’air frais, que

ça les sortirait de leur égocentrisme », plaisante

Florence. Elle trouve l’expérience passionnante, bien que pas toujours

évidente : « En tant que parent,

on apprend tous les jours et, dans cette vie-là, tu t’engueules avec ton mec à

propos de ta fille devant des spectateurs. » Il faut apprendre à

composer avec les règles des autres, les réflexions faites à leur enfant :

« Ils ont le droit de lui demander

de parler moins fort, j’apprends à écouter ce qu’on a à me dire », avance-t-elle.

Tous ces cohabitants ont un rôle dans la vie de sa fille, ils ont des figures

rassurantes et encadrantes pour elle, ce qui plaît au couple. « J’ai du mal à la faire garder

par quelqu’un, mais, avec eux, je suis complètement à l’aise, atteste

Florence. Vivre ensemble, c’est aussi

avoir des gens sur qui tu peux toujours compter. »

Au

quotidien, il a fallu réorganiser la vie de la maison : « Parfois, l’un des couples change de

chambre le week-end, pour s’éloigner de celle de ma fille et pouvoir dormir

plus longtemps. » Il est bientôt l’heure de dîner, on en vient à

parler repas : le midi, chacun se fait à manger, même si en général ils

sont plusieurs autour de la table ; le soir, l’un cuisine pour les autres,

et ça tourne plutôt bien sans planning établi. Pour ce qui est de la viande et

des laitages, chacun fait ses courses. Pour les légumes, on prend tout dans le

potager du jardin. « Bon, là non

plus, tu ne décides pas de tout, tu fais des compromis… L’été dernier, on a

gâché quelques salades parce qu’elles sont arrivées à maturité en même temps.

Là je me suis dit qu’on allait en manger des plus petites, mais tout le monde

n’est pas d’accord. On a nos humeurs… Mais le positif l’emporte

largement ! »

Fanny

« On n’est pas une ZAD, pas un squat »

L’anecdote des salades

fait sourire Fanny. Elle s’y connaît en potager et en vie collective. Cette éducatrice

spécialisée de 29 ans commence une formation en maraîchage pour avoir un statut

d’éduc spé-jardinière, en vue de monter des jardins dans des lieux

médico-sociaux, notamment. Elle vit sur un terrain partagé avec maison commune

dans le sud-ouest de la France, avec son copain Ben, deux charpentiers, un

menuisier, un maraîcher en sol vivant, un sylviculteur et une

prof. Entourée de Nadine, Lucifer

et Babylone (les poules), elle raconte : « Ici on mange pas mal de chou. On a un grand potager qui nous

prend beaucoup de temps, on fait tout à la main et on se nourrit en bonne

partie de ce qu’on cultive. »

Dans

le coin, mythes et légendes circulent sur ce bout de terrain « occupé » sans accès direct

depuis la route. « Forcément, notre

façon de vivre intrigue, mais on n’est pas une ZAD, pas un squat, on vit

légalement dans ce très beau lieu, dont on prend soin », explique-t-elle.

L’objectif de cet endroit est d’être un espace ouvert, qui profite aux autres

autant qu’à ses résidents permanents. Cet été, ils ont organisé des soirées

cinéma en plein air en invitant les maires et commerçants des villes alentour,

ainsi que les habitants du coin. « Vivre

ensemble est une façon de légitimer la vie sociale. On ouvre nos portes aux

autres dans une période où la consigne officielle est de les fermer. Je vois ça

comme un truc militant », reprend la jeune femme.

Pour

l’instant, cet espace leur est prêté par l’actuel propriétaire. ! Mais une

SCI vient d’être montée pour leur permettre d’acheter. Tous ne seront pas

acquéreurs, certains contribueront autrement que par l’argent, ils trouvent un

équilibre entre les apports, les savoir-faire, les engagements des uns et des

autres. A chaque vie collective sa définition, tant du point de vue idéologique

que pratique. Au sein de cet espace articulé autour d’une maison commune d’une

cinquantaine de mètres carrés consacrée à la cuisine, aux repas et aux fêtes,

Fanny et Ben se sont installés dans une yourte. A côté d’eux se trouve un dôme

géodésique (un habitat léger de forme sphérique) ; des cabanes sont en

construction pour d’autres habitants. « Avoir

sa bulle, son intimité, ses règles, c’est primordial », enchaîne-t-elle.

Aujourd’hui,

vivre en communauté ne veut pas dire tout partager tout le temps. C’est faire

le choix d’un quotidien qui tourne autour de trois idées qui reviennent

souvent : sélectionner les personnes avec lesquelles on veut vivre,

délimiter des temps communs et s’octroyer un espace à soi. Pour la longère

beauceronne, c’était le premier point de la liste : que chacun puisse

avoir sa chambre. Pas question de faire dortoir commun ou de dormir à droite à

gauche. Chez Claude aussi, chaque membre de l’aventure a son lieu de vie privé.

Le format appartements a été choisi, ils sont de la même taille et construits

au sein d’un même bâtiment. « On est

à mi-chemin entre les extrêmes, on vit ensemble mais on garde son

intimité », résume Claude.