Décembre 2020

« JE

N’EMBRASSE PLUS LE PREMIER SOIR »

Émilie TREVERT (avec Louise

Cunéo, Anne-Noémie Dorion, Julie Malaure et Clément Pétreault)

Article paru dans (Le Point - 24 septembre 2020)

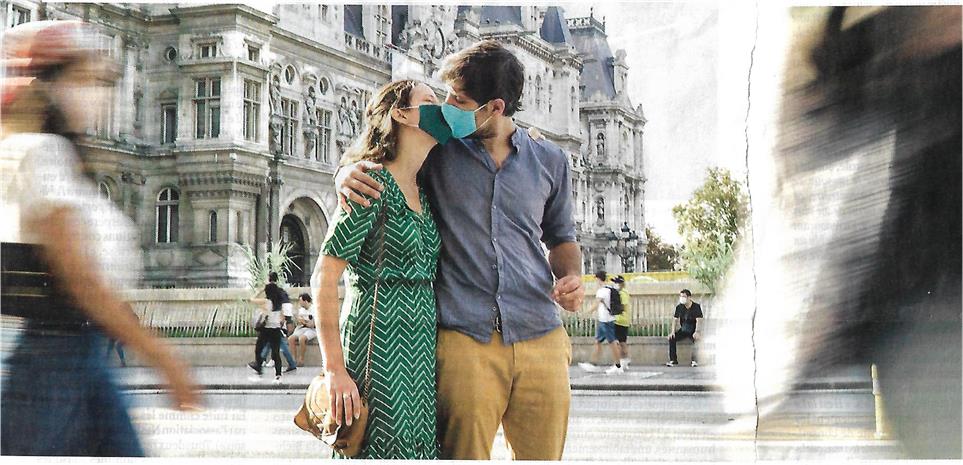

Clin

d’oeil à Doisneau. Claire et Emmanuel dans « Le Baiser de l’Hôtel de

Ville », version 2020.

Clin

d’oeil à Doisneau. Claire et Emmanuel dans « Le Baiser de l’Hôtel de

Ville », version 2020.

Masque.

À l’école, au bureau, en amour… Comment ce nouvel accessoire bouleverse notre

quotidien. Choses vues et entendues.

PAR ÉMILIE TREVERT (AVEC LOUISE CUNÉO, ANNE-NOÉMIE DORION, JULIE MALAURE ET CLÉMENT PÉTREAULT)

|

« Q |

u’est-ce vous imaginez derrière mon masque ? Est-ce que j’ai un gros nez, de grandes dents ? » Un peu inquiets de devoir s’abandonner à cette inconnue sans bouche le jour de la rentrée, les élèves des petites sections ont enfin souri. Et Lucie leur a montré son « vrai visage ». Quelques secondes, juste le temps de les rassurer. « Même moi, ça m’a rassurée, je me suis dit : « Ça y est, je suis leur maîtresse ! »

Cet accessoire – hier « inutile », aujourd’hui indispensable – est de toutes les conversations et de tous les débats ; il s’invite dans les cours d’école, les open spaces et même les prétoires. On s’en plaint , on s’en moque, certains le rejettent, d’autres ne le quittent plus, mais il ne laisse personne indifférent.

Ce rectangle de 17 cm sur 9,5 est en train de bouleverser nos habitudes. Des changements presque imperceptibles, mais qui affectent notre vie sociale. « Cette banalisation du masque, qui induit un anonymat généralisé, est une rupture anthropologique majeure, infiniment plus lourde de sens que la mise en question de la poignée de main ou de la bise », analyse l’anthropologue David Le Breton, auteur de Des visages (Métailié).

Adieu mimiques, zygomatiques, rides du sourire ! Avoir la moitié de la face cachée nous fait prendre conscience de l’importance du visage dans la communication. On se croirait parfois revenus au temps du cinéma muet ; nous voici en train de surjouer la politesse, d’articuler exagérément, de forcer le sourire – sous masque – pour qu’il remonte au niveau des yeux. Exercice pratiqué régulièrement par Louis quand il va chercher sa baguette. « Ça fait marrer ma boulangère ! » Pour ce quadra parisien, les échanges en face à face masqués ressemblent davantage à « des conversations téléphoniques ». « Cette partie ordinairement très expressive du visage, une fois couverte, est comme neutralisée, explique l’avocat Bertrand Périer, passé maître en art de l’éloquence. Au-delà des questions de timbre (voix assourdie) et de souffle (respiration plus difficile), le langage corporel est lui aussi banalisé. » Restent donc « les sourcils, le front, les gestes, la posture et le regard ».

|

« On est devenu

très |

Muselière ou préservatif

Premiers touchés, les enseignants, qui cherchent des astuces pour apprivoiser l’objet. Lucie, institutrice, avoue qu’il lui arrive de l’enlever pour « chuchoter » une consigne ou leur lire une histoire, à bonne distance. « Sinon, ils ne se sentent pas concernés. » Au collège et au lycée (où les masques sont obligatoires pour les élèves), ce sont parfois les profs qui se retrouvent désemparés. « L’autre jour, je ne comprenais pas ce que me disait un élève, raconte Véronique, qui enseigne l’anglais. Je l’ai fait répéter trois fois, en vain… Un de ses camarades a eu pitié de moi et a crié : “He said how were your holidays !”, comme si j’étais sourd-dingue ! » Quant à l’apprentissage des diphtongues et triphtongues sous masque, c’est un vrai casse-tête. Si certains professeurs estiment que « l’effet muselière » règle quelques problème de discipline, Véronique, elle, en est persuadée : « Je suis sûre qu’il y en a qui bavardent discrètement tout en me regardant ! »Quand d’autres en profitent pour mâchouiller leur chewing-gum en toute impunité…

|

|

|

|

|

|

|

|

Convivialité. Cécile |

« Il y a des choses toutes bêtes qu’on ne peut plus faire, comme souffler sur les morceaux de gomme ! » remarque Ambre, lycéenne. Et des « choses » plus gênantes qui commencent à s’installer. Profitant de cette communication brouillée, les élèves les plus discrets ont tendance à se réfugier derrière leur masque. C’est le cas d’Ambre : « Les profs ne me remarquaient déjà pas avant, maintenant j’ose encore moins lever la main... » La professeure de français Cécile Ladjali a l’impression de donner un cours « ex cathedra » à ses élèves malentendants et autistes qui se retrouvent « bâillonnés ». « Le masque nous ramènent au problème de départ : au handicap, à cette incapacité de dialoguer, à aller vers l’autre. » Celle qui est également écrivain s’inquiète de voir certains « prendre goût à la claustration ».

« Moi, ça m’arrange qu’on ne voie pas mon visage ! » a lancé récemment un ado à la pédopsychiatre Marie Rose Moro. « Ça permet à certains de se cacher et de se sentir un peu protégés », confirme la directrice de la Maison de Solenn, qui ne veut pas dramatiser l’effet du masque sur les relations sociales des jeunes. « On voit des adolescents se faire la bise avec leurs masques ! Ils s’en accommodent assez facilement. Mais pour les relations amoureuses naissantes, c’est un vrai obstacle. »

« On est devenus très individualistes et presque craintifs des autres », s’alarme Gwenn, lycéenne. « Les rencontres sont plus compliquées ; masqués, on a l’impression que tout le monde se ressemblent. Puis, je sens que je suis moins réceptive au premier rendez-vous, car je ne sais pas si la personne se protège correctement », nous confie Salomé, étudiante. Certains osent la comparaison avec les « années sida » : le masque aurait remplacé, voire s’ajouterait au préservatif. Les craintes de contamination sont en tout cas bien réelles et l’injonction du Pr Delfraissy d’« arrêter les embrassades » a visiblement marqué les esprits. Sur l’appli de rencontre Tinder, après quelques mots échangés, une jeune femme prévient Nicolas : « Je ne fais pas la bise . » Le trentenaire parisien, célibataire, pourtant respectueux des gestes barrières, passera son chemin. Un autre rendez-vous se présente : « C’était très étrange, on a marché un quart d’heure dans la rue, masqués, je me demandais si elle allait ressembler à sa photo... »

Louisa, elle, misait tout sur son sourire : « On m’a toujours dit que c’était mon atout numéro 1 ! » Ça, c’était avant. Dorénavant, cette quadra célibataire, brune et « ronde », comme elle se définit, doit chercher d’autres moyens de séduction. Elle s’en est rendu compte dès la sortie du confinement, alors qu’un libraire lui plaisait bien. « Il ne voyait pas que je souriais à ses blagues... » Je me suis sentie empêchée, un peu comme Superman à qui on aurait enlevé un de ses pouvoirs ! » La blogueuse continue d’utiliser des applis de rencontre, mais de façon moins compulsive. « Une chose est sûre : je ne m’autoriserai plus à embrasser le premier soir ! Assure-t-elle. L’avantage, c’est que cela permet de trier les sérieux des irresponsables. »

« Walking Dead »

Depuis l’obligation du port du masque dans l’espace public, la société est divisée en deux camps irréconciliables : les cool et les coincés, les optimistes et les pessimistes, les heureux et les peureux… Il y a ceux qui le portent sous le nez ou sous le menton, ceux qui le mettent seul en voiture, ceux qui mettent « ceinture et bretelles » (deux masques), ceux qui ont juste « oublié », et ceux qui jouent les gendarmes en traquant les incivilités… à leurs risques et périls. « On sent une agressivité latente, notre semblable nous surveille et serait prêt à nous dénoncer : on est constamment au bord du clash ! » remarque Cécile Ladjali, pour qui voir marcher les gens dehors fait penser à un épisode de Walking Dead.

Déambuler incognito dans une société sans visage plaît pourtant à certains, ceux qui aiment être dans leur bulle. Louis savoure cet anonymat imposé dans les rues de Paris : « Il y a quelque chose de jubilatoire à jouer à l’homme invisible ! » « Le masque nous permet de nous émanciper des assignations sociales : on n’est plus obligé de correspondre aux attentes », analyse Marion Zilio, docteure en esthétique, auteure de Faceworld (PUF), qui estime que l’on a « trop sacralisé le visage ».

Pour d’autres, qui travaillent sur le visage, c’est un vrai casse-tête. Entre la buée sur les verres et « l’animosité » des clients qui ne supportent pas cet essayage contraint, David, opticien, doit trouver des petits arrangements. « Comme le masque cache les traits, certains clients exigent de l’enlever et me menacent d’aller chez la concurrence si je le leur interdis », rapporte ce commerçant de Neuilly-sur-Seine, qui accepte, à condition que le client s’isole.

« On s’habitue à respirer moins, comme les alpinistes ! » compare Jérôme Desvouges, patron d’un bistrot à Paris 5e , qui s’entraîne lui aussi à sourire avec les yeux. Le chef, qui sur le côté terroir et bon vivant, regrette la fin des déjeuners d’affaires, mais le masque ne l’empêchera pas de « tailler le bout de gras » avec ses clients.

Cet accessoire mettra-t-il à mal la convivialité ? David Le Breton se veut rassurant. « Certes, nos rites d’interaction sont bouleversés, mais nous en inventons d’autres. C’est une période intéressante au plan de la créativité sociale : on se tend le coude ou le poing fermé, on mime les bras grands ouverts ou le namasté (mains en prière). On trouve des manières d’entrée en contact en préservant l’estime que l’on a pour l’autre. » Pour le psychanalyste Gérard Bonnet, le masque redonne priorité à l’intériorité et à la parole, comme en analyse. « Porter le masque, ce n’est pas la mort ! Au contraire, ça peut être une autre forme de vie plus respectueuse des autres. En renonçant à toucher, à embrasser, on rétablit un espace, on nous oblige à prendre un peu de distance. »

|

La société est

divisée en |

« Tu te balades tout

nu ! »

Une distance qui n’est pas toujours possible au bureau, où le masque génère souvent incompréhensions, quiproquos, voire tensions. Dans chaque open space, on trouve sa « vigie », qui veille au bon respect des règles. « Il est là ! » se préviennent mutuellement les collègues d’une boîte de conseil. Traduction : « Remonte ton masque ! » Dans chaque bureau, il y a aussi le « je-m’en-foutiste ». Sans pour autant être contre, il ne le met pas. Inès en a fait les frais en revenant à reculons dans son espace de coworking. « Moi, je le mets pas ! », l’a avertie son voisin. Rappelé à l’ordre, il a fini par sortir de son sac un vieux masque chirurgical noirci et élimé… Dans l’entreprise de Florent, où le télétravail n’a pas la cote, on partage un open space de 30 m² à 12. Gare à celui qui se lève sans son petit bout de tissu. « Alors, tu te balades tout nu ! » lui a lancé ses collègues alors qu’il se levait tout juste. Certains y voient pourtant des avantages pratiques : faire la gueule sans qu’on le remarque, pouvoir bâiller en réunion, ne plus sentir les mauvaises haleines… ■