Mai 2022

QUAND LES ANIMAUX

DOMESTIQUES PRENNENT LE MAQUIS

Florence ROSIER

Article paru dans Le

Monde du 27 octobre 2021

« La féralité désigne l'état de ce qui retourne à l'état

sauvage après avoir été domestiqué »

|

|

|

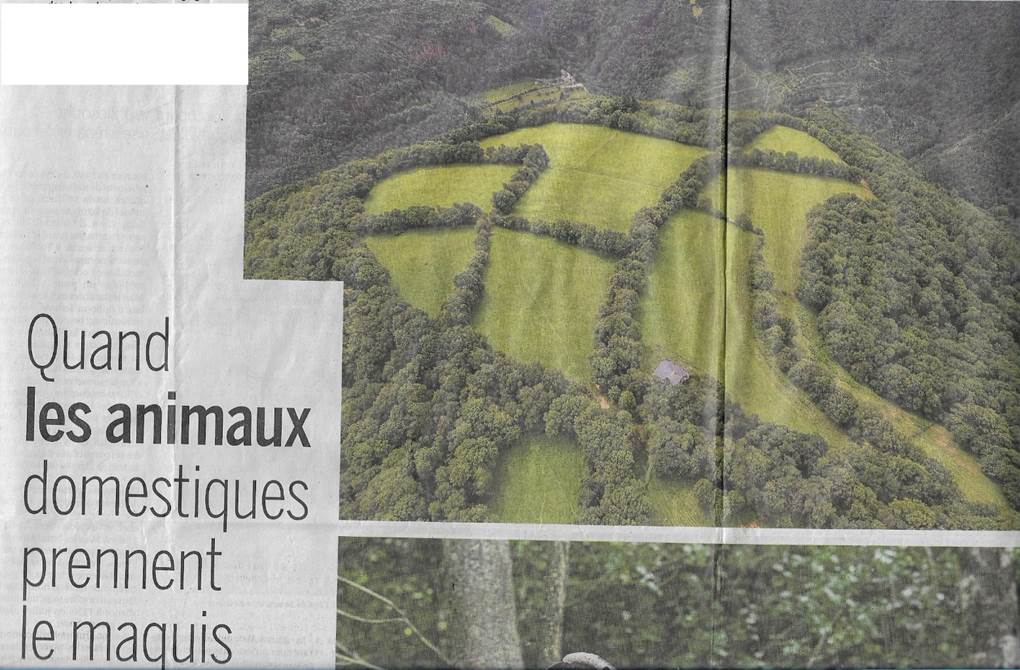

Vue aérienne du bocage et des gorges dans lesquels

se sont installés les chèvres et les boucs féraux. |

Liberté

contre servitude : c’est un peu l’histoire du loup, en écho à la fameuse

fable qui l’oppose au chien (La Fontaine, 1668). Ceux qui réussissent l’épreuve

de la fédéralisation, cependant, ne doivent pas faire oublier tous les recalés.

Quantité de cochons féraux, par exemple, ont péri de faim ou de soif, décimés

par des dingos ou des loups. « Des

plus faibles sont rapidement éliminés, reconnaît Dimitri Neaux,

postdoctorant en archéologie au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).

La première question est celle des

risques que ces animaux, après avoir pris la clé des champs, font peser sur

l’environnement, la flore et la faune. « L’attention portée aux populations férale est souvent liée à des

questions de conservation : comment vont-elles affecter les espèces

natives, et comment les contrôler ?, souligne

Marcelo Sanchez-Villagra, professeur de paléobiologie à l’université de Zurich

(Suisse). Exemple frappant, les cochons féraux, aux États-Unis, « ont fait décliner les populations

d’au moins 247 espèces de plantes et huit espèces d’oiseaux », écrit-il

dans son livre à paraître en décembre, The

Process of Animal Domestication (Les processus de la domestication animale,

Princeton University Press, non traduit). Mais d’autres populations férales,

tels les moutons de l’île de Santa Cruz (Californie), considérés comme des

réservoirs de diversité génétique, font l’objet de programmes de conservation.

|

|

|

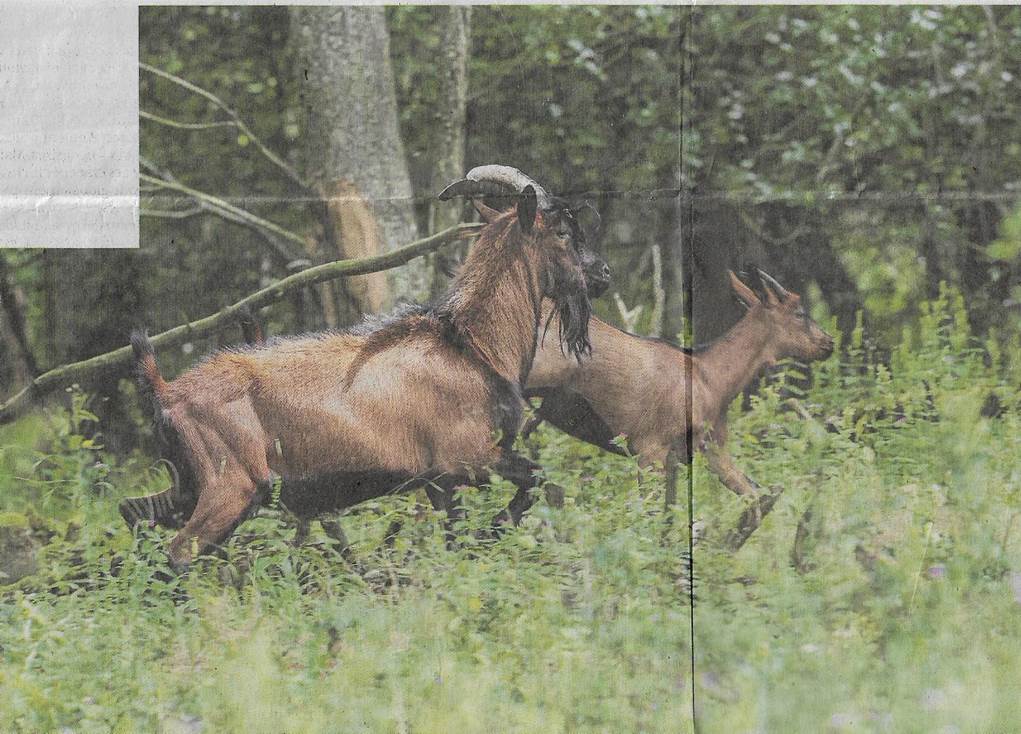

Un chevreau et sa mère dans un sous-bois près de

Montredon-Labessonnié (Tarn), le 3 août. |

Sélection artificielle

Dans le Tarn, la prolificité des chèvres affranchies

suscite quelques craintes. « Elles pourraient transmettre à mes brebis

des maladies infectieuses comme la chlamydiose, qui provoque des avortements en

fin de gestation », s’inquiète Nicolas Delseau. Un autre éleveur, lui,

redoute la « pollution génétique » de la « pure race

pyrénéenne » de son troupeau, à la suite de croisements contrôlés avec ces

caprins dissidents.

Et puis, ceux-ci sont voraces. « Ils grignotent

les arbustes et mettent le rocher à nu de la gorge»,

note Gilbert Gros, président de la société communale de chasse. Autre

inquiétude : ce troupeau ne risque-t-il pas d’attirer Canis lupus ?

« Le loup est déjà à 60 kilomètres d’ici. Dans moins de dix ans, il sera

sur la commune », note Nicolas Delseau, fataliste.

Il y a aussi ce casse-tête réglementaire :

« Ce sont des animaux

domestiques non identifiés. Leur contrôle relève des maires, qui

sont désarmés », se désole Jean-Paul Chamayou. En février, il a publié un

arrêté municipal autorisant une régulation de ce troupeau par les chasseurs.

Mais des associations de défense animale sont montées au créneau :

« Tout a été gelé. » De quoi rendre chèvre. Mais aux dernières

nouvelles, la question est en passe d’être réglée grâce à la Fondation Brigitte

Bardot, sollicitée par le maire. Sa mission : capturer ces frondeuses pour

les placer dans des refuges.

Dans les Bouches-du-Rhône, l’Ariège, les

Pyrénées-Atlantiques… d’autres troupeaux de chèvres férales prolifèrent.

« Leurs avantages : richesse écologique et patrimoniale, entretien du

paysage. Les principaux dangers ? Risques sanitaires, dégâts aux cultures,

accidents de la route, et surtout une pollution génétique avec le bouquetin et

la chèvre domestique... », résumait, en mars, Jean-Noël Pascal, ethno

zoologue, dans la revue professionnelle La Chèvre.

L’archéologie, sur cette dernière question, offre un

certain recul. « La plupart du temps, nous érigeons une barrière entre

animaux sauvages et domestiques, analyse Rémi Berthon, du MNHN, comme si les

croisements entre eux enfreignait une règle mentale. En tant qu’archéologue,

cela m’interpelle : par le passé, ces croisements ont été fréquents. « Ils

ont même été à la base de l’élevage. « La domestication, c’est enlever une

partie du sauvage et sélectionner certains caractères. » Or cette

sélection artificielle appauvrit la diversité génétique des animaux

domestiques. Il faut donc impérativement, de temps à autre, réinsuffler de la

variété dans leur génome, sous peine de les voir péricliter par consanguinité.

Pour cela, les éleveurs croisent régulièrement leurs animaux domestiques avec

des bêtes sauvages, un processus nommé « retrempage », ou « introgression ».

Des croisements salutaires.

Quelles sont, maintenant, les adaptations qui ont

favorisé le succès de ces animaux émancipés ? Contrairement à ce qu’on

pourrait croire, « la féralisation n’est pas, par rapport à la

domestication, un retour en arrière. C’est vraiment un autre chemin

évolutif », explique Dimitri Neaux. La domestication consiste à sélectionner des

individus qui présentaient les caractères favorables à notre espèce :

production d’une viande de qualité, aptitude à courir vite… Résultat, la taille

des populations domestiquées a d’abord chuté. Et leur diversité génétique s’est

effondrée, seuls les caractères recherchés ayant été retenus. Puis elles ont

connu un essor important. Elles sont ainsi passées par un « goulot

d’étranglement génétique ».

Des

facteurs de stress

Quand, par la suite, certains animaux domestiques se

sont échappés dans la nature, leur patrimoine génétique était très appauvri,

par rapport à leurs ancêtres sauvages », explique Dimitri Neaux. Cela

pourrait en partie expliquer pourquoi « les animaux féraux conservent

souvent les traits morphologiques qui ont été sélectionnés lors de la

domestication », indique le professeur Eben Gering, évolutionniste à

l’université du Michigan (États-Unis). A cela s’ajoute le fait que

l’environnement où s’abritent les populations férales diffère notablement de

celui dans lequel, jadis, ont évolué leurs ancêtres sauvages.

Quels sont les plus grands facteurs de stress qui

s’exercent sur ces animaux émancipés ? « Tout dépend de chaque espèce

et de chaque environnement », résume Dominique Wright, professeur de génétique

à l’université de Linköping, en Suède.

Prenons les poules féraux qui peuplent par milliers l’île

Kauai, dans l’archipel hawaïen, depuis les tempêtes tropicales qui, en 1980,

ont libéré ces oiseaux. Hormis le chat et la voiture, les poulets féraux

subissent très peu de prédations sur cette île. Mais ils y sont soumis à une

forte pression de sélection sexuelle. « Nous observons toutes sortes de

changements, souvent surprenants, dans leurs12e ornements sexuels,

témoigne Dominique Wright. La taille de leur crête, en particulier, diminue

très vite à celle des coqs sauvages. » Un paradoxe, car « la

sélection sexuelle œuvre sans doute à agrandir cette crête, non à

l’amenuiser ». Son équipe a aussi trouvé, chez ces poulets féraux, la

réapparition d’un plumage qui ressemble à l’habit ancestral de la sauvagine

rouge.

Les processus génétiques en jeu, maintenant : ils

réservent une surprise. « La féralisation et la domestication modifient souvent les mêmes

caractères – par exemple, le taux de reproduction ou le

développement cérébral – mais elles agissent en affectant des gènes

différents », résume Eben Gering. Dit autrement, les gènes modifiés dans

la féralisation diffèrent souvent de ceux qui ont été modifiés par la

domestication, bien qu’ils contrôlent les mêmes caractères. Quittons maintenant

les espèces à plumes pour une espèce vêtue de laine. Petits et robustes, les

moutons féraux de l’île de Soay, un confetti battu par les vents, au nord-ouest

de l’Ecosse, y furent introduits par l’homme il y a plusieurs millénaires. Les

moutons mâles de Soay offrent un modèle d’étude de l’effet d’un gène (RXFP2)

sur la sélection sexuelle et naturelle. Un de ses allèles Ho -, lui, confère de

plus grandes cornes, est associé à un meilleur succès reproductif. L’allèle Ho

-, lui, confère de plus petites cornes, c’est pourquoi il a été sélectionné

artificiellement par la domestication ; il est associé, par ailleurs, à

une longévité accrue. Au final, les mâles féraux qui portent les deux allèles

(« hétérozygotes ») sont avantagés : l’issue d’un compromis

entre la sélection sexuelle et la sélection naturelle (Johnston, S.E. et al.

Nature, 2013). Chez les femelles, en revanche, l’allèle Ho – ne modifie pas la

survie.

Derrière ses cornes spectaculaires, le mouton de

Corse, lui, cachait un autre secret, révélé en 1979 par François Poplin, du

MNHN. Cet animal, en effet, ne constitue pas une espèce sauvage indigène.

« Il est né du marronnage 5féralisation] de moutons encore primitifs

introduits par l’homme dès le début du néolithique, au VIe, peut-être au VIIe

millénaire avant notre ère », expliquait ce chercheur. Retracée à partir

de l’analyse d’ossements, cette histoire évolutive a été confirmée par la

génétique.

Des

changements neurologiques

L’ancêtre du mouflon corse était donc un mouton

sauvage, originaire d’Asie mineure. Mais « après quelques dizaines de

siècles de domestication seulement, la population qui donnera le mouflon corse

est redevenue libre. Par rapports aux moutons domestiques actuels, elle a donc

moins divergé de l’espèce sauvage », explique Rémi Berthon. Les cornes de

cet ovin féral ont la particularité d’être enroulées autour d’un seul axe, un

caractère que devait présenter le mouton sauvage ancestral, et que la courte

phase de domestication n’a pas transformé. Notre mouflon corse, par ailleurs,

n’est pas revêtu de laine. « La toison n’est apparue que beaucoup plus

tard dans la domestication du mouton », note Rémi Berthon.

Les comportements

aussi changent chez les animaux féraux.

« C’est même un des caractères les plus prompts à changer », souligne

Dominique Wright. Si la domestication a souvent réduit les comportements de

peur, les affrontements physiques et la réactivité des animaux – pas toujours,

comme le montrent les taureaux -, la féralisation de son côté, a pu avoir des

effets variés. Par exemple, les poulets féraux montrent davantage de

comportements d’anxiété, mais également une fréquente diminution de la peur des

humains. Quant aux chats féraux (dits « harets »), ils ont un système

social très différent des chats domestiques, formant de vastes colonies

territoriales.

Pour conquérir de nouveaux environnements, il faut une

certaine plasticité comportementale. Or la domestication s’est accompagnée,

chez les mammifères, les oiseaux et les poissons, d’un phénomène peu

connu : elle a réduit la taille du cerveau. Cette fonte cérébrale est

« attribuée à la relative simplicité des environnements domestiques et à

la sélection artificielle en faveur d’une docilité et d’un apprivoisement »,

soulignent les auteurs d’un article de synthèse sur la féralisation (Gering E.

et al., Trends in Ecology & Evolution, décembre 2019).

La féralisation n’a que

partiellement induit le phénomène inverse. « Chez les mammifères féraux, la taille de cerveau tend à ré augmenter, sans pour

autant revenir à la taille du cerveau de leurs ancêtres sauvages », résume

Marcelo Sanchez-Villagra. Trois raisons possibles à

cela. L’évolution aurait pu être entravée par un manque de diversité génétique,

on l’a vu. Par ailleurs, « beaucoup d’animaux féraux vivent dans des

écosystèmes appauvris, sans prédateurs ni compétiteurs, ce qui pourrait

influencer la taille de leur cerveau », souligne le paléo biologique

suisse. Autre hypothèse, la période de temps analysée aurait été trop courte.

Le

temps d’un soupir

Prenons les cochons féraux

d’Australie, « Sur ce continent, il n’y avait ni cochons ni sangliers

avant l’arrivée des colons anglais, à la fin du XVIIIe siècle. Tous

les Suidae actuels proviennent donc d’élevages importés », relève Dimitri

Neaux. D’apparence, ils ressemblent à des sangliers : ils ont récupéré des

soies grises. Mais derrière cette enveloppe ? Les crânes et les mandibules

des bêtes férales sont globalement plus petits que ceux des sangliers

ancestraux, a montré ce chercheur (Neaux, D. et al., 2020). « C’est à la

race domestique rustique [landrace] que ressemblent le plus nos cochons

féraux. »

Sur le long terme, cependant, l’évolution peut avoir

des effets sensibles, souffle l’exemple des dingos, ces chiens ensauvagés qui

colonisent l’Australie et l’Asie du Sud-Est depuis 3000 à 8600 ans.

« Leurs cerveaux sont plus gros et développés que ceux des chiens

domestiques de taille corporelle similaire, bien que la variation entre races

canines complique ces comparaisons », écrivant les auteurs de la revue

citée plus faut (Trends in Ecology & Evolution, 2019). Rapporté à la taille

corporelle, le cerveau des dingos reste proportionnellement plus petit que

celui des loups.

La féralisation peut entraîner des changements plus

subtils. En témoigne le système olfactif des cochons féraux : ses

capacités sont intermédiaires entre celle des sangliers sauvages et des cochons

domestiques. Si la densité de cellules, dans la muqueuse olfactive des cochons

ensauvagés, est comparable à celle des sangliers, elle produit en moins grande

quantité une protéine importante dans l’olfaction, tout comme les animaux

domestiques (Maselli V. et al., Italian Journal of Zoology, 2014).

Revenons aux succès de la féralisation. « Ce qui me surprend le plus, c’est

que les animaux féraux soient capables de s’adapter si facilement et de

prospérer dans des environnements très perturbés par les activités humaines,

confie Eben Gering. Ils parviennent à trouver où dormir, quoi manger, avec quel

partenaire s’accoupler, et cela, même au milieu des zones urbanisées, du trafic

routier, des armes et des pièges humains... »

« Le plus étonnant à mes yeux, c’est la vitesse

d’adaptation de ces animaux féraux, renchérit Dominique Wright. En seulement

quarante à cent ans, les poulets d’Hawaï et des Bermudes, par exemple, sont

passés d’une apparence de poulets domestiques à celle de la sauvagine

rouge. » Soit le temps d’un soupir, à l’échelle évolutive.

Une période trop brève, en réalité, pour permettre la

sélection de nouvelles mutations. D’autres mécanismes pourraient donc être à

l’œuvre, comme des modifications dites « épigénétiques » de

l’ADN : par exemple, l’ajout de groupements chimiques (méthyls ou autres)

sur des sites précis du génome. En théorie, ces processus permettent de

remanier rapidement l’expression de nombreux gènes, en réponse à un nouvel

environnement, d’où une possible adaptation rapide.

Souples, réactifs et réversibles, ces processus

épigénétiques opèrent-ils aussi dans la féralisation, comme c’est le cas dans

la domestication ?. L’équipe de Dominic Wright

s’est lancée sur cette piste en suivant son animal fétiche : le poulet

d’Hawaï. L’aile (génétique) ou la cuisse (épigénétique), il faudra choisir.

■

FLORENCE ROSIER