Entrée

sur site en avril 2016

L’UNIVERSITE DES PATIENTS

Pascale SANTI,

Le Monde06.04.16

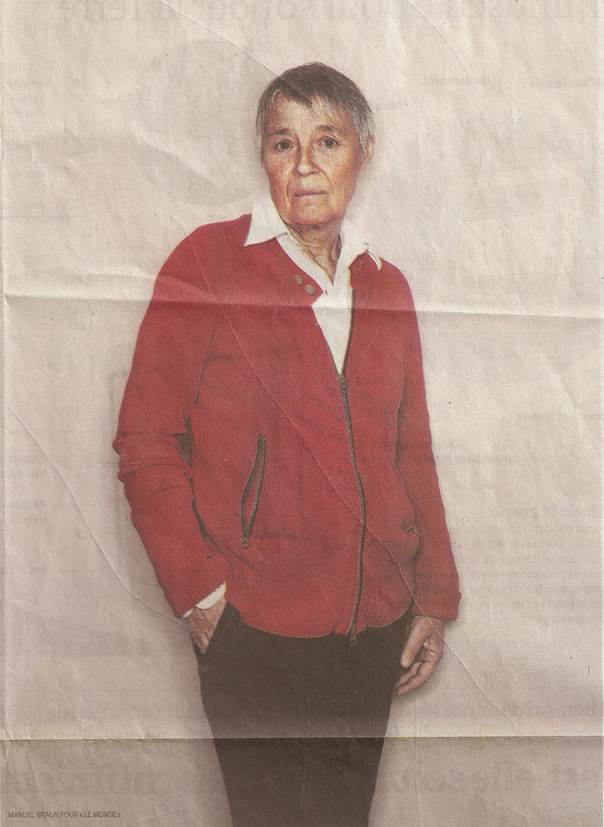

Catherine

Tourette-Turgis,

du

côté des vivants

RENCONTRE │ La chercheuse a contribué à la

création de cursus universitaires impliquant des patients, afin d'améliorer

l'éducation thérapeutique et le dialogue avec le monde médical

PASCALE SANTI

|

C |

'est un cours à deux voix que mènent, en ce

jour de février, Catherine-Tourette-Turgis,

spécialiste de l'éducation thérapeutique, et Patrick Helle,

porteur depuis trente-cinq ans d'une polyarthrite rhumatoïde. Dans cette salle

de l'université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC, Paris VI), il est question de la

préparation de la consultation médicale. Lorsqu'un patient pose une question au

médecin, bien souvent, ce dernier ne l'entend pas... Un diabétique voit en

moyenne son diabétologue trente minutes par an, apprend-on ; il est donc

d'autant plus important de savoir ce qu'il veut lui demander.

|

B |

ienvenue

à l'« université des patients », dans une formation pas tout à fait

classique, et pas seulement sur l'estrade. Dans la salle, en effet, les

étudiants sont constitués à parts égales de soignants et de patients. Ils sont

inscrits au diplôme universitaire (DU) d' « éducation thérapeutique

du patient » (ETP), un cursus de 120 heures qui peut accueillir 40

étudiants.

|

E |

n

théorie, la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) a reconnu le

droit à l'ETP pour les personnes malades, une façon de mieux comprendre sa

maladie, de gérer au mieux sa vie avec une pathologie. Dans les faits, la

démarche est rarement proposée, ou même évoquée, par le médecin. « Il

faut que le grand public sache que l'ETP est une vraie ressource efficiente de

soins, mais le patient en tant qu'humain et co soignant

est complètement nié », constate Catherine-Tourette-Turgis, chercheuse au Conservatoire national des arts et

métiers, professeure des universités en sciences de l'éducation, directrice du

master ETP, fondatrice de l'université des patients à Paris-VI.

|

P |

artant

du constat qu'il y a en France 15 millions de personnes vivant avec au moins

une maladie chronique, Catherine-Tourette-Turgis a

voulu aller plus loin et leur permettre de « faire connaître leur

expérience en créant des parcours diplômants ». « Je crois à la

capacité du patient de faire quelque chose avec sa maladie », martèle-elle.

Catherine-Tourette-Turgis a d'abord travaillé dix ans

comme chercheuse sur l'observance thérapeutique : « Je voulais

comprendre pourquoi il est si difficile de prendre un traitement quand on est

gravement malade. »

|

F |

emme

de terrain, c'est une militante. Âgée de quinze ans en 1968, elle a d'abord été

de tous les combats féministes, luttant pour la liberté de l'avortement et de

la contraception, pour les minorités sexuelles. Née d'une mère célibataire à

Paris, elle est placée à 3 mois dans une famille d'accueil en Normandie. Elle y

vit heureuse jusqu'à 5 ans et demi, avant d'être reprise par sa mère et de se

retrouver dans une famille qu'elle qualifie de « dysfonctionnelle ».

Elle en parle pudiquement. Celle qui a accompagné des homosexuels lors de

leur coming out a décidé de faire le sien auprès de

sa famille. Elle parle de son parcours du côté des personnes vulnérables comme

d’une évidence.

|

D |

ès

1986, elle participe à la lutte contre le sida en s'engageant à Aides. En 1996,

elle part à San Francisco et milite auprès d'Act Up.

Elle accompagne les personnes touchées par le VIH qui commencent à survivre

grâce aux trithérapies, leur apprend à se reconstruire grâce au counseling, qu'elle

introduira en France. Ce combat contre le VIH va la guider.

|

D |

ans

ses cours à plusieurs voix, plusieurs cursus sont proposées : formation

courtes de 40 heures, DU, master, voire doctorat. Certains patients viennent

d'associations, d'autres veulent exercer un nouveau métier : médiateurs de santé, formateurs, etc. À

ce jour, 111 d'entre eux ont été diplômés. L'objectif est d'en diplômer de 50 à

100 par an.

|

T |

ous

ne viennent pas forcément avec la perspective d'un nouveau métier.

Atteinte

d'un cancer chronique depuis quatre ans, Catherine Parvitte

a découvert un article de Catherine-Tourette-Turgis

sur Internet et a souhaité s'inscrire à ce DU. « On est très seuls dans

le parcours de soins, on n'a pas d'interlocuteurs sur les questions du rapport

au travail, à la famille, à la mort, explique cette femme de 46 ans. Toutes

ces questions sont en suspens, sans lieu pour dire ce qui nous arrive, ni dans

le corps médical ni même dans la société. » Sur les bancs de

l'université, elle a d’abord trouvé un espace, un lieu de parole. En effet, les

interactions, tant entre patients qu'avec les soignants, sont très importantes.

|

L |

'université

Paris VI a fait figure de pionnière. Patrick Helle a

ainsi été un des premiers diplômés, en 2012. « Les universités

n'avaient jamais proposé à des malades de valider leur expérience pour obtenir

des équivalences en termes de diplômes. Cela montre à quel point l'expérience

de la maladie est encore considérée comme sans valeur », regrette

Catherine-Tourette-Turgis. Au départ, ça n'a pas été

facile. Pourtant, de nombreuses études randomisées montrent les effets positifs

de l'éducation thérapeutique, notamment sur l'estime de soi.

|

B |

ien

souvent, la maladie écarte de la vie professionnelle. « Lorsque le

patient va mieux et qu'il retourne à Pôle emploi après un long congé maladie,

il est blacklisté », constate

Catherine-Tourette-Turgis. Elle souhaiterait aussi

inventer de nouveaux dispositifs « pour faciliter l'emploi ou le retour

à l'emploi de millions de personnes, enfermées dans les cadres rigides proposés

aux malades chroniques comme l'allocation adulte handicapé, le revenu de

solidarité active, la pension d'invalidité »...

|

C |

orinne

Isnard-Bagnis, professeure de néphrologie à la

Pitié-Salpêtrière, qui a lancé en 2015 un DU gestion du stress à l'UPMC, avait

déjà ouvert la voie en 2008. Malgré la nouveauté de cette démarche, le

professeur Serge Uzan, alors doyen de Paris VI, avait fini par accepter la

création de ce diplôme. Aujourd'hui, il est totalement convaincu. « Ce

projet m'a semblé intéressant car j'avais conscience que le médecin devait

aller plus au contact de ce que pensent les patients et de la façon dont ils

sont traités, explique-t-il. Et Catherine-Tourette-Turgis

arrive à emmener de nombreuses personnes dans ses projets. »

|

D |

'autres

initiatives existent : Raymond Merle, ancien étudiant de Paris-VI, a créé

une université des patients à Grenoble. Il en existe à Marseille, à Nice...

Outre-Atlantique, le dispositif est en place depuis plusieurs années, notamment

à la faculté de médecine de Montréal, la première à avoir recruté un patient

dans l'enregistrement de la recherche, tels Vincent Dumez et Luigi Flora, tous

deux chercheurs et touchés par la maladie. Un DU « patients

accompagnants » en cancérologie devrait aussi commencer en septembre à

l'UPMC.

|

C |

ertains

reprochent toutefois à Catherine-Tourette-Turgis de

s'approprier le terme et le concept d' « université des

patients ». Elle répond aimer les critiques, ou plutôt le débat, et que

son objectif éest ...« L'idée qu'on ait

besoin de faire quelque chose de notre maladie semble souvent difficile à faire

entrer dans le monde médical, confirme Catherine Parvitte.

Pourtant, ça nous ramène du côté des vivants. » ■

« L'idée qu'on ait besoin de faire

quelque chose de notre maladie semble souvent difficile à faire entrer dans le

monde médical, confirme Catherine Parvitte. Pourtant,

ça nous ramène du côté des vivants. » ■

était

de donner plus de place au patient.

« L'idée

qu'on ait besoin de faire quelque chose de notre maladie semble souvent

difficile à faire entrer dans le monde médical, confirme

Catherine Parvitte. Pourtant, ça nous ramène du

côté des vivants. » ■

« L'idée qu'on ait besoin de faire

quelque chose de notre maladie semble souvent difficile à faire entrer dans le

monde médical, confirme Catherine Parvitte.

Pourtant, ça nous ramène du côté des vivants. » ■

est

de donner plus de place au patient. Elle est aussi consciente que le chemin

reste encore long pour faire entrer cette posture dans les mœurs.