Sections du site en Octobre 2009 :

Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour

publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap

-- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie

-- Histoires de vie --

Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous

chercheurs -- Liens –Le webmestre.

RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES

DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Janvier 2015

LE TRIOMPHE DES MAL-ÉLEVÉS

Impolis,

goujats et sans-gêne imposant leur loi. Enquête sur les fossoyeurs du respect.

LE POINT, 17

juillet 2014

Introduction.

Cet article est constitué des contributions à l’enquête, de Violaine de

MONTCLOS, Frédéric ROUVILLOIS, Hervé DENYONS, Louise CUNEO, Sébastien ROCHÉ,

Michel ONFRAY.

«

En France, vous réservez votre politesse à vos proches »

|

|

|

Shocking ! Le journaliste

anglais John

Lichfield.

|

John Lichfield, correspondant

en France depuis dix-sept ans du quotidien britannique The Independent,

n’a jamais oublié sa première visite à Paris, séduit par la ville mais sidéré

par l’impolitesse crasse de certains de ses habitants. « Nous demandions

aimablement notre chemin au guichet d’une station de métro, on nous répondait

“il y a des plans pour ça”, raconte-t-il en riant. J’avais 14 ans et je

n’en revenais pas, tout était du même acabit, alors qu’on m’avait tant parlé de

la stricte étiquette, de la parfaite courtoisie des Français. Cela fait des

années que je vis ici, mais, que ce soit à Paris ou en province, je ne me suis

jamais tout à fait habitué à cette brutalité. Sur un trottoir étroit, si on

s’efface pour laisser passer le piéton d’en face, il ne vous remercie pas. En

voiture, si on cède le passage à un autre automobiliste, il ne daigne pas vous

faire un sourire. L’autre n’existe pas. En Angleterre, ce genre de comportement

est inconcevable. »Aux amis étrangers de passage, souvent ébranlés par

cette rudesse autochtone, Lichfield tente d’expliquer que ce « so shocking » manque de savoir-vivre n’est pas, de

loin, réservé aux touristes. Il a sa théorie : « Contrairement aux

Anglo-Saxons, vous faites en France une distinction très nette entre les gens

que vous connaissez, auxquels vous réservez votre sens de l’amabilité et de la

politesse, et les autres. Quand on fait partie de votre cercle, vous êtes

charmants. Mais, avec le voisin, le passant, le client anonyme, c’est une autre

affaire.»

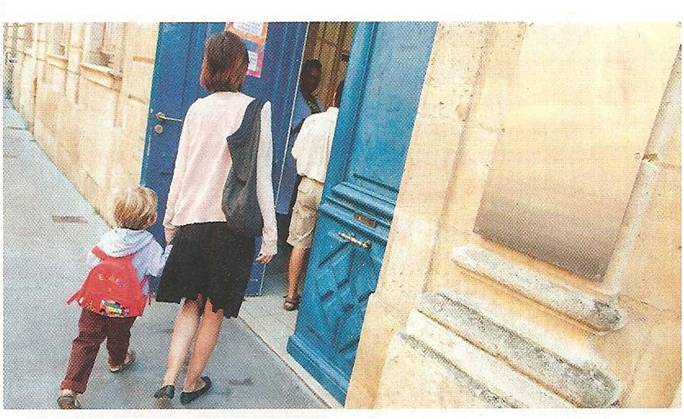

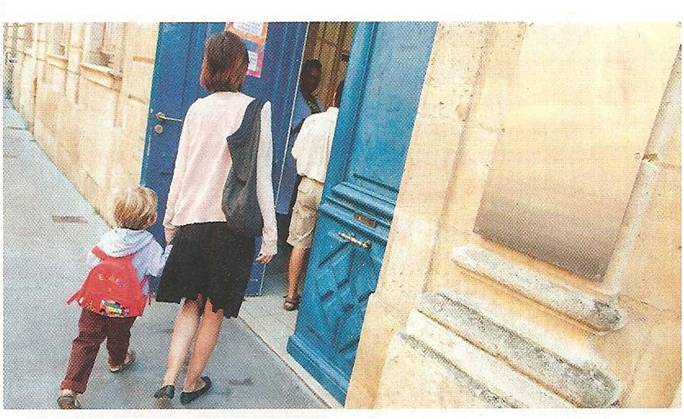

Dans un livre qui eut en 2012

un succès monstre aux Etats-Unis puis au Royaume-Uni,«

Elever bébé, une mère américaine découvre la sagesse de l’éducation à la

française »,la journaliste du Wall Street Journal Pamela Druckerman, expatriée dans l’Hexagone, s’émerveillait

pourtant de l’exquise politesse des petits Frenchies,

capables de dite « merci monsieur », « bonjour madame » et de rester sagement assis à table à un âge

où les jeunes Américains et les petits Anglais sont incontrôlables. Lichfield,

dont les enfants ont grandi ici, confirme : « C’est vrai, et c’est

paradoxal. Vos enfants sont beaucoup mieux élevés que les nôtres. En présence

de leurs parents, ou de leurs professeurs, ils se tiennent bien, disent

bonjour, connaissent toutes sortes de formules de politesse. Mais dès que les

adultes tournent les talons, au square ou dans la cour, franchement, ils se

comportent entre eux avec une brutalité que l’on ne voit pas en Angleterre. De

vrais petits sauvages. » Et de futurs aboyeurs de guichet ou des malappris

des transports en commun. Des Français en somme… ■

VIOLAINE DEMONTCLOS

|

|

|

« So rude ». À l’inverse de la maire de Paris, la reine

d’Angleterre ne trouve personne pour l’abriter.

|

************************************************************************

Frédéric

Rouvillois : « Notre sensibilité à l’impolitesse

s’est exacerbée »

Clés. Professeur de droit public à l’université Paris-V,

Frédéric Rouvillois décode la montée de l’incivilité.

Le Point :

Sommes-nous vraiment moins bien élevés qu’autrefois ?

Frédéric Rouvillois : À première vue, la réponse est oui. Une série de

principes et de codes qui étaient considérés comme allant de soi sont de moins

en moins respectés. Selon tous les sondages, la politesse est la valeur à

laquelle les Français accordent le plus d’importance et celle dont ils estiment

manquer le plus. Pourtant, l’impression d’une montée brutale des incivilités

est à nuancer. Notre sensibilité à l’égard de l’impolitesse s’est exacerbée.

Subir des rapports sociaux, rugueux, con-flictuels

est extrêmement déstabilisant quand la vie est par ailleurs difficile.

À vous écouter, le besoin de politesse serait lié à la crise économique !

La crise a remis la politesse à

l’honneur. Pendant une bonne partie du XXe siècle, la politesse a

été une valeur déclinante. Ce déclin a commencé au lendemain de la Seconde

Guerre mondiale. Pendant les Trente Glorieuses, la po-litesse

est jugée archaïque, dépassée. Mai 68 marque l’apogée de ce décrochage. Dans

les années 70, seulement 30 % de la population pense que la politesse est une

valeur à transmettre aux générations futures. Depuis le milieu des années 80,

on observe une prise de conscience généralisée de l’im-portance

de la politesse. Plus on est dans une position socialement ou économiquement

fragile, plus on accorde d’im-portance à la

politesse. Et puis, si l’on est im-puissant face à la

crise, améliorer la vie en so-ciété est relativement

aisé. Etre poli, c’est simplement prendre l’au-tre en

considération.

Au fait, quand l’huma-nité a-t-elle inventé la politesse ?

La

politesse apparaît dès qu’il y a relation sociale. Elle fait partie, avec le

langage et le droit, des trois éléments con-substantiels

à la vie en société. Parce qu’elle est humanisante,

la politesse est universelle, même si elle s’exprime de façon différente selon

les cul-tures. La politesse est nécessaire, jusque

dans les groupes sociaux les plus restreints. Sans savoir-vivre minimal, la

famille devient un groupe de colocataires qui n’at-tend

qu’une chose, la fin du bail.

Aujourd’hui,

qui donne le « la », qui « fait exemple » ?

La politesse

est toujours venue de groupes particuliers, à l’avant-garde, considérés comme

suffisamment respectables pour être suivis. Ils inventaient un usage, qui était

ensuite repris dans les manuels de politesse et qui, à partir de là, se

diffusait dans la classe dominante, puis la classe moyenne… Prenez le baisemain.

Il apparaît autour de 1900, en France, dans deux ou trois salons parisiens qui

considèrent que la politesse s’amenuise et décident d’utiliser cet usage

importé d’Europe de l’Est. Dans les années qui suivent, le baisemain se répand,

se codifie et, en quelques décennies, devient le nec plus ultra de la politesse

à la française sans posséder la moindre racine hexagonale. De nos jours, les

prescripteurs de savoir-vivre sont la télévision, les journaux people, le blog

des personnalités influentes et les manuels de politesse, comme ceux de Nadine

de Rothschild.

Mais

notre mode de vie nécessite de simplifier les codes de politesse.

Nos codes de

politesse remontent à l’après Révolution française, une époque où l’on avait le

temps, ils ne sont donc plus adaptés à notre rythme de vie. En fait, peu

importe que le code change, ce qui compte est de manifester du respect envers

l’autre. Je ne suis pas impoli si je

n’utilise pas une formule de politesse à rallonge à la fin de mon courriel. Je

le deviens si, au motif de la vitesse croissante des rapports sociaux, je commence

mon courriel sans la moindre formule de politesse, comme si je ne m’adressais

pas à un être humain mais à une machine.

Mais la

politesse peut aussi traduire la peur de l’autre. En poussant le raisonnement, une société extrêmement polie peut être

extrêmement violente…

Une

société extrêmement polie n’est pas une société violente mais méfiante. On se

méfie de l’autre, de sa tendance à déraper, à dérailler. Dans le métro, sur

certaines lignes, à certaines heures, on évite de se regarder dans les yeux, on

ne veut pas avoir de problèmes. C’est une peur légitime. On glisse vite de l’incivilité

à la violence, alors on polit les rapports sociaux pour éviter les frictions

qui pourraient conduire à la violence. La politesse permet de se prémunir

contre la violence d’autrui. C’est pourquoi la politesse n’a rien à voir avec

la morale ni avec la gentillesse. Être poli, ce n’est pas être gentil, c’est

faire preuve de prudence sociale.

Seule une société angélique pourrait se passer de politesse, car spontanément

les gens s’arrangeraient pour éviter tout conflit. Plus la société est dure,

plus la politesse est nécessaire, car plus la menace de basculer dans la

barbarie est grande.

Les actes d’incivilité ne finissent-ils pas par se retourner contre

leurs auteurs en les coupant du reste de la société ?

L’impolitesse

est un luxe réservé aux classes les plus aisées de la société. Cela a toujours

été ainsi. Les duchesses adoraient dire des gros mots et se comporter de

manière impolie, car cela ne pouvait pas les déclasser, remettre en question

leur fortune ou leurs pri-vilèges. À l’inverse, quand

on appartient à une classe défavorisée, l’apprentissage et l’usage de la

politesse sont absolument nécessaires, ne serait-ce que pour exister dans le

monde du travail. Sinon, cela empêche d’évoluer d’un groupe social à un autre,

de profiter de l’ascenseur social.

Êtes-vous favorable au cours de « civilité » à l’école pour apprendre

aux enfants les règles de la vie collective ?

Pourquoi

pas, mais, si les codes appris à l’école sont ignorés ou bafoués en famille,

cela ne sert à rien. La politesse s’ap-prend en

famille. Comme une langue, il vaut mieux commencer au berceau, sinon

l’apprentissage né-cessite beaucoup plus d’efforts.

Ensuite, connaître les règles de la politesse ne conduit pas forcément à

respecter l’autre.

La politesse est moribonde, peut-elle ressusciter ?

La

politesse est en piteux état, mais, si elle était moribonde, cela signifierait

que l’avenir de notre société serait compromis. Dans la mesure où nous ne

sommes pas devenus des anges, nous serions sous la menace d’une dissolution du

lien social aux conséquences cataclysmiques. On l’a constaté aux époques

révolutionnaires : quand les barrières sociales sautent, l’animalité

resurgit très vite. Pendant la Terreur, par exemple, les codes anciens sont

cassés, les nouveaux pas encore établis, c’est la loi de la jungle, tout le

monde fait ce qu’il veut. Sous le Directoire, entre 1795 et 1800, on assiste à

un débraillé généralisé des mœurs, des usages… On voit des femmes se promener

nues dans les rues. Puis la société se ressaisit et remet des règles en lace.

La politesse ne revient pas toute seule, c’est un effort collectif. Mais avoir

conscience qu’elle nous manque est déjà bon signe ! ■

PROPOS RECUEIL-LIS PAR OLIVIA RECASEN

********************

Ces

parents d’élèves qui insultent les profs

Déchaînement. À l’école, plus d’une agression sur deux serait le

fait des tuteurs.

« Non mais t’as vu cette

salope, elle a déplacé mon fils ! »

Ce cri de rage d’une mère lors d’un spectacle de fin d’année a été audible par

tout le public, y compris la maîtresse visée. Son « tort » : avoir

changé de place un élève chahuteur.

Contrairement aux idées reçues,

les plus impolis à l’école ne sont pas les jeunes, mais leurs parents. 54 % des

actes de violence sur un enseignant sont le fait des tuteurs, note Anna Topaloff dans « La tyrannie des parents-élèves » (Fayard, à

paraître le 27 août). Auteur d’une vaste enquête sur les relations école-parents,

Georges Fotinos insiste : 7 enseignants sur 10

déclarent avoir eu plusieurs différends avec les parents dans l’année. Un

phénomène qui se généralise, à tel point que lorsque la MAIF, la mutuelle

historique des enseignants, a lancé en 2012 une assurance pour parer aux

conséquences d’agressions par des parents d’élèves, 55 % des profs l’ont

souscrite. « Ce sont d’abord les tuteurs qui sont discourtois, confirme

le directeur d’une école primaire parisienne. Certains ne me disent pas “bonjour”, ou arrivent

en retard sans s’excuser… »

Sophie, enseignante

d’histoire-géographie dans un collège de banlieue parisienne, raconte,

choquée : « Une mère m’a accusé de “porter atteinte à l’intégrité et à

la dignité des enfants”, parce que j’avais refusé que sa fille se rende aux

toilettes pendant un cours. Une autre m’a hurlé dessus au prétexte que je lui

faisais “perdre son temps” en la convoquant pour parler de son fils. On perd la

tête ! »

Les sondages tout comme

l’Observatoire de la violence à l’école reconnaissent une « montée des

incivilités » ; l’Éducation nationale tente de réagir. En 2008, le

ministre Xavier Darcos a voulu inscrire l’apprentissage des règles de politesse

dans les programmes scolaires. Quant à Vincent Peillon,

il a œuvré pour un enseignement moral et civique ; il sera mis en place

dès la rentrée 2015. pour Emmanuelle Maître de

Pembroke, maître de conférences en

sciences de l’éducation à l’Espe de Créteil, « les

incivilités à l’école sont dues à une difficulté pour les élèves — et leurs

parents — à comprendre le sens des codes requis par l’institution. Tout le

monde sait qu’il faut dire “merci”, mais il n’en va pas de même pour les microgestes, les postures ou les regards : faut-il

regarder un adulte dans les yeux ? Cela dépend des cultures. C’est à

l’enseignant d’expliciter les codes ». mais ces

maladresses n’expliquent pas tout. De fait, les parents jouent un rôle clé dans

la relation des jeunes à l’école. Les adultes ont un avis tranché sur les

enseignants et les programmes et tentent, par ce biais, d’instaurer une

complicité entre eux et leur progéniture. Au risque de réduire à néant

l’autorité de l’institution. Comme le préconise le rapport de la mission

d’information sur les relations entre l’école et les parents, il faut favoriser

le lien école-famille. Et replacer les familles du bon côté : celui des

profs ■ LOUISE CUNÉO

Ce que subissent les urgentistes…

Témoignage.

Le docteur Dumont s’alarme de l’agressivité croissante

des patients.

PAR HERVÉ DENYONS, À MONTPELLIER

Le service des urgences de l’hôpital de

Montpellier est assuré par une trentaine de personnes travaillant par vacations

de douze heures : secrétaires, aides-soignants, infirmiers, médecins et

même désormais deux vigiles en cas de problème avec les patients ou les

accompagnants. Chaque jour, les équipes doivent prendre en charge entre 70 et

140 cas.

Le docteur

Richard Dumont, anesthésiste-réanimateur âgé de 58 ans, est le médecin

coordinateur du service. Il a débuté aux urgences en 1984 et témoigne : «

Je constate une montée de l’impolitesse ou de l’incivilité depuis deux

décennies. À mes débuts, il y avait ce qu’on appelle le respect de la blouse

blanche. Maintenant tout a changé. Médecin comme infirmier, chacun se retrouve

régulièrement agressé verbalement pour parfois presque rien. Cela débute avec

les appels au 15, le numéro d’urgence. À Montpellier, ce numéro reçoit de 800 à

2800 appels quotidiens, selon les périodes. Tous les jours, nous en avons au

moins 10 qui dérapent. Scénario classique : on nous décrit une pathologie

mineure, donc nous conseillons la personne ou lui disons de venir par ses

propres moyens et là, n’ayant pas obtenu satisfaction, elle explose. Cela va

de : “Je vais venir vous casser la gueule” à “bande de connards”,

“enculés” ou même pire. La violence verbale est hélas devenue banale et

concerne tous les types de patients. Parfois, lorsqu’on voit arriver après, on

constate que ce sont des gens issus d’un bon milieu ou âgés. Mais au téléphone

ils se lâchent. Je pense que ces gens considèrent les soins d’urgence sont un

droit et que, à partir du moment où on n’accède pas à leur demande, ils se

croient tout permis. Le rapport aux urgences a changé, d’autant que dans de

nombreuses villes c’est un service gratuit. Chez beaucoup, cela veut

dire : “J’y ai droit et j’ai le droit de dire si je ne suis pas content.”

Dans les interventions sur le terrain, les insultes ou incivilités sont

heureusement moins présentes. Certaines peuvent être mises sur le compte du

stress.

|

«

Face à la violence, nous

sommes

parfois obligés

de

porter plainte. »

|

Concernant l’accueil aux urgences, là aussi, les choses ont dégénéré.

Dès que les personnes ont l’impression que d’autres passent devant elles ou que

qu’on ne s’occupe pas d’elles, cela peut mal tourner. On a même régulièrement

des patients qui inversent les dossiers pour passer en priorité, dans une

logique de premier arrivé premier servi, alors qu’évidemment les urgences ne

fonctionnent pas ainsi. Là encore, les insultes sont souvent violentes, voire

menaçantes. Et nous sommes parfois obligés de porter plainte. Il faut

comprendre que, pour le personnel administratif et soignant, c’est très

traumatisant, c’est comme une gifle. Vous êtes là pour assister quelqu’un et

vous subissez une véritable agression. Certains ont préféré quitter le service

à cause de cela. »

Cellules

de contact. « Quand des incidents de

ce type se produisent, nous en parlons avec le personnel et nous organisons

même des séances de préparation de groupe avec des comédiens pour nous habituer

à gérer ce genre de rapports. Ce qui est navrant, c’est que les plus grossiers

sont évidemment les moins gravement atteints. L’impolitesse semble se

banaliser, comme si parler mal à quelqu’un était justifié lorsqu’on pense ne

pas être compris. C’est presque un mode de communication pour certains.

Nous avons dû placer des vigiles à l’accueil, le personnel

administratif travaille derrière des vitres et, pour faire en sorte que rien ne

dégénère, en particulier avec les accompagnants, nous avons organisé une

cellule de contact aux entrées avec un médecin coordinateur et un infirmier dès

que le ton monte. Les gens supportent également de moins en moins d’attendre et

s’énervent plus vite qu’avant. Peut-être est-ce dû au fait que notre société

nous habitue à penser qu’on peut tout avoir tout de suite. Et aux urgences nous

accueillons toutes les composantes de la société. Cela dit, j’insiste,

l’impolitesse n’est pas du tout le signe de telle ou telle catégorie, c’est

devenu un mode de fonctionnement pour certains, d’où qu’ils viennent. » ■

************************************************************************

Sebastien Roché : « En ville chacun apporte

ses règles »

Fractures.

Pour le

spécialiste de la délin-quance, le vivre-ensemble

cache une indifférence à l’autre.

Le Point : Vous avez été le premier en France à parler de « société incivile »

en 1996.

Sebastien Roché : Je travaillais au début des années 90 sur le

sentiment d’insécurité. Les habitants des quartiers difficiles auprès desquels

j’enquêtais revenaient sans cesse sur les salissures dans les halls, les

ascenseurs transformés en urinoirs, les groupes de jeunes devant les entrées

d’immeuble. J’ai utilisé le terme d’incivilité pour parler de ces frictions

entre les gens sur l’utilisation des espaces communs et dont les acteurs

cherchent à ne pas entrer en relation avec les autres.

Pourquoi

ne pas vouloir entrer en contact avec l’autre ?

C’est le principe

de la ville. L’espace n’y est pas conçu comme étant partagé, mais comme un lieu

où les gens doivent apprendre à s’ignorer les uns les autres. La règle à la vie

urbaine, c’est l’ignorance mutuelle, le jeu consiste à faire comme si on était

seul, vous prenez le métro, vous ne dévisagez pas les gens, vous êtes concentré

sur le fait d’ignorer avec qui vous êtes. Le principe du vivre-ensemble, c’est

le principe d’être indifférent aux autres.

La ville

crée-t-elle des incivilités ?

La ville

fait vivre ensemble des groupes qui ont différentes perceptions de ce qui est

bien ou mal ; les incivilités des uns seront la liberté des autres. Dans

la ville, il n’y a pas de communauté, les gens ne se connaissent pas, ne se

rassemblent pas pour décider des règles du partage de l’espace urbain, qui

n’appartient à personne. Chacun apporte ses règles dans les lieux. Au contraire

du village traditionnel, où tout le monde se connaît et où la collectivité

s’autorégule et institue ses règles. Mais, dans la ville, qui doit réguler les

différents types d’espace ? Quand vous écoutez de la musique fort, dehors

ou chez vous, vous créez un espace partagé. Qui va réguler cet espace sonore

commun ?

Il est très compliqué de gérer des relations

avec des personnes avec qui on n’a rien en commun. Les incivilités touchent à

la qualité de la relation à autrui. Un reproche sera immédiatement perçu comme

une intrusion inacceptable dans la vie privée, une attaque de ses droits. Pour

établir un dialogue, il faut du collectif, créer des groupes où des gens

puissent échanger, faire exister des formes de vie à l’intérieur des immeubles,

actions auxquelles tout le monde n’a pas forcément envie de participer. Dans un

immeuble, après une journée de travail et du temps dans les transports, les

gens cherchent à minimiser les relations avec les autres, car c’est un espace fonc-tionnalisé. On travaille à un endroit, on fait ses

courses dans un autre endroit, on se repose dans un troisième. Si quelqu’un est

mécontent de ses voisins, il écrira à l’office HLM ou au syndic de l’immeuble

pour régler les problèmes. Cela renvoie à l’absence de communauté pour fixer

les règles.

|

«

Un reproche peut être perçu comme une instruction dans la vie privée, une

attaque de ses droits. »

|

|

Sébastien Roché,

sociologue.

Auteur de « La

société

incivile » (Seuil).

|

Comment

font les entreprises con-cernées par les

incivilités ?

Elles

ont commencé par se charger de la régulation des comportements pour devenir le

garant des lieux, mais il leur a fallu du temps. À l’origine, la SNCF ne

faisait que transporter des voyageurs ; aujourd’hui, elle organise aussi

la manière de partager l’espace du wagon. Elle a ainsi codifié l’usage des

téléphones portables. Jusqu’aux années 80, les chefs de gare faisaient circuler

des trains ; désormais, ils font circuler les voyageurs avant qu’ils

montent dans le train,

L’entreprise

ne se contente plus de vendre un produit, billet de train ou de cinéma, elle

doit organiser l’espace avant et pendant l’utilisation du service. C’est

quelque chose de nouveau. Car la fréquentation des espaces s’est massifiée.

Aujourd’hui, les lieux doivent être structurés pour tenir compte de ces flux et

de leur diversité avec des perceptions et les opinions différentes sur la

manière de se comporter. Ce n’est plus l’État qui fait les règles de la

société, mais les entre-prises.

Cela conduit à ce que vous

appelez la « société d’hospitalité » ?

On a besoin de

règles d’hospitalité. Il faut des règles pour permettre de partager quelque

chose, un immeuble, un wagon, une école, des règles pour être avec les autres

mais pas trop, parce qu’on n’a pas envie de tout partager avec tout le monde ■

PROPOS RECUEILLIS PAR ALIX RATOUIS

Michel

Onfray : « Combattre l’incivilité,

c’est résister à la barbarie »

Ethique. En adepte de l’hédonisme volontariste, il fustige le

chacun-pour-soi qui nous fixe dans l’errance post-soixante-huitarde.

|

Michel Onfray, philosophe.

Auteur de « Le réel n’a pas

eu

lieu » (Autrement).

|

Le Point : Faut-il voir dans la montée des incivilités un indicateur du degré

de notre civilisation ?

Michel Onfray : La politesse est le premier degré de la morale, elle

est le signe éthique par excellence. Par elle, on dit à l’autre qu’on a vu

qu’il existait et qu’on prend en considération sa présence, donc son

existence : en train, par exemple, téléphoner sur la plate-forme au lieu

d’infliger l’indigence de sa conversation à une vingtaine de personnes est un

geste éthique, un acte moral. L’incivilité existe aussi dans les voitures de

première classe, pas seulement dans les banlieues, qui, hélas, concentrent les regard en la matière.

L’incivilité

est-il un mal occidental , ?

Je

ne connais pas assez les mondes non occidentaux pour pouvoir vous répondre avec

certitude… Disons que l’état dans lequel se trouve l’Occident, à savoir non

plus le déclin comme au temps de Spengler mais l’effacement, fait qu’il existe

une relation intime entre incivilité et mal occidental.

Le

triomphe du chacun-pour-soi serait-il le dernier avatar du libéralisme

sauvage ?

La fin de

tout ce qui faisait communauté (la religion avec le judéo-christianisme et la

politique avec les idéaux marxistes) a laissé place au nihilisme d’une époque

dans laquelle, en effet, l’argent fait la loi. Le libéralisme, en tant qu’il

suppose les pleins pouvoirs du marché, a substitué des valeurs aux « valeurs »

anciennes : l’idéal se trouve moins dans le prêtre ou dans le militant que

dans légotiste, qui se permet tout.

Mais

jouir aux dépens des autres marque le triomphe de la liberté individuelle, celle

du bon plaisir ; faudrait-il donc s’en réjouir ?

Non,

sûrement pas. Tout ce qui s’obtient aux dépens des autres est à éviter :

je suis l’autre pour des milliards de personnes sur la planète, il me faut donc

être avec les autres comme j’aimerais que les autres soient avec moi. C’est

l’éthique minimale en nos temps sans transcendance. Se savoir centre du monde

d’un point de vue ontologique en sachant que chacun se sait aussi pareillement

centre du monde et qu’il faut donc connecter en permanence ces centres pour

réaliser des réseaux éthiques et

produire de la morale en actes.

Peut-on

expliquer la fin du respect par la crise de l’autorité, le passage d’une

autorité légitime à la loi du plus fort qui, elle, n’est plus légitime ?

Mai 68 a

détruit avec bonheur une autorité de type théocratique qui avait fait son temps

— celle qui procédait de Saint Paul pour qui « tout pouvoir vient de

Dieu ». Mais les soixante-huitards n’ont pas créé l’autorité libertaire

alternative, contractuelle, qu’il aurait fallu proposer pour faire suite à ce

moment négateur. Nous vivons depuis, errants, dans ce vide ontologique,

métaphysique, donc éthique.

|

«

La fin de tout ce qui faisait communauté a laissé place au nihilisme d’une

époque où l’ar-gent fait la loi. »

|

Si faire preuve d’ incivilité, c’est nuire à

tous en ne respectant personne, dès lors comment encore vivre ensemble ?

L’homme

n’a jamais réussi qu’en coopérant ; la loi du chacun-pour-soi signe-t-elle

la fin de l’humanité ?

Il

y a les sauvages, les barbares, les égoïstes, les brutes qui sont seuls au

monde choisifient tout ceux qu’ils approchent et tous

ceux qui les approchent. Puis il y a des hédonistes, les altruistes, les

généreux, les prodigues qui veulent transformer en fête toute relation avec

autrui. Les premiers sont plus nombreux que les seconds, bien sûr. Et la

brutalité l’emporte toujours quand elle est en compétition avec la gentillesse

— qui est à mes yeux vertu cardinale et première.

Au final,

combattre l’ incivilité, n’est-ce pas résister à la

barbarie ?

Si,

absolument, et d’une façon éminem-ment concrète ■

PROPOS

RECUEILLIS PAR OLIVIA RECASENS

*********************************