Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.

RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES

DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Octobre 2014

LA SCIENCE FACE A L’INEXPLICABLE

Mélanie

DECHALOTTE

Le Monde des Religions, Novembre-Décembre 2013

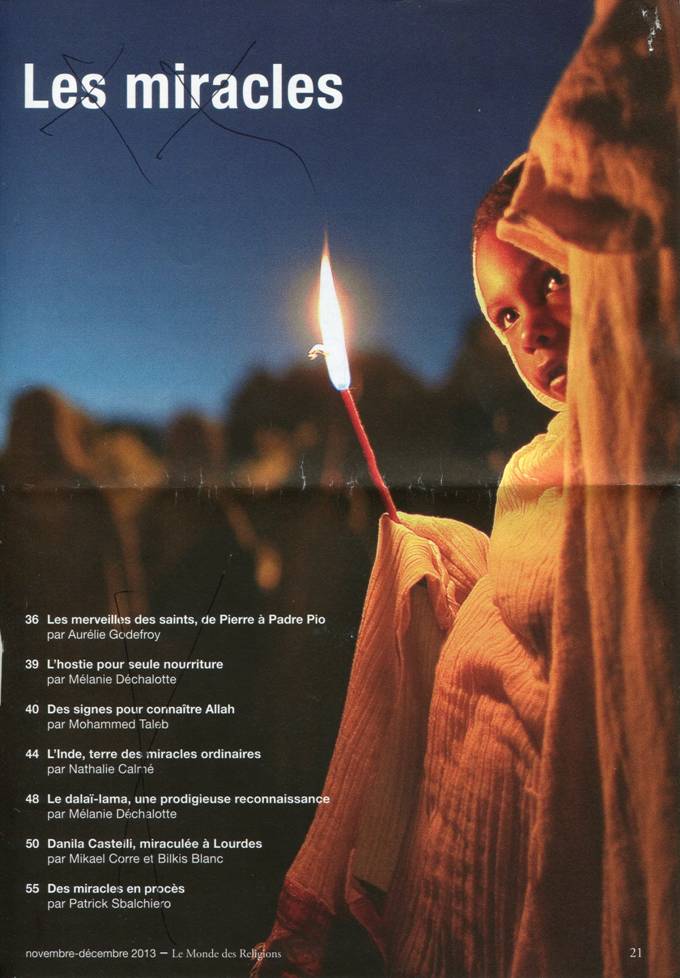

DOSSIER ׀ LES MIRACLES

« Je ne crois pas à cause des miracles, mais

malgré eux ! » La boutade reste en vogue parmi les scientifiques croyants.

D’abord hostile, puis circonspect, le propos scientifique se situe sur un tout autre plan.

|

Q |

ue l’on parle encore de miracle au XXIe siècle, n’est-ce pas en soi un miracle ? Là où la science triomphante promettait l’éradication du surnaturel et du superstitieux, force est de constater que le miracle n’a pas cessé d’exister. Il continue d’impressionner, d’émerveiller un nombre important d’hommes et de femmes d’aujourd’hui, comme il le fit pour celles et ceux du temps de Jésus ou du Moyen Âge, car c’est sa caractéristique même. Traduit-il notre méconnaissance et notre relative incompréhension des lois naturelles, ou bien manifeste-t-il la réalité d’un ordre transcendant à la nature ? La question reste pleinement ouverte. Et si un certain « retour du religieux », de même qu’un développement non moins spectaculaire de la « spiritualité » dans une acception large, procèdent sans doute des incertitudes et des menaces de chaos qui pèsent sur l’époque, la persistance de l’« inexpliqué » y joue aussi un grand rôle. La science ce n’a pas tout élucidé, mais les scientifiques qui prétendent qu’elle est proche de le faire ne sont même plus pris au sérieux.

MIRACLE, MERVEILLE, PRODIGE

Tel était pourtant bien le projet scientifique, puisque,

« déjà, au temps des Grecs, la science moderne est née d’un refus de la

sacralisation du monde », souligne Jean-Michel Maldamé,

théologien dominicain membre de l’Académie internationale des Sciences

religieuses. Il rappelle également que les définitions du miracle ont évolué

avec l’histoire de la pensée. Pour saint Augustin, le miracle est « ce qui

retient l’attention par son aspect merveilleux. Dans le domaine du

merveilleux, c’est la frontière entre ce qui relève de la nature et du

surnaturel qui va devenir la question essentielle. Alors que, dans l’Ancien

Testament, la création elle-même est un miracle, l’influence d’Aristode s’impose à la société médiévale autour de la

notion de causalité. Dieu est la « cause première » des « causes

secondes », qui définissent elles-mêmes un « ordre naturel ». Le

démarquage s’opère donc peu à peu entre « les miracles, qui ont un caractère

surnaturel révélé, et les merveilles aux caractéristiques limitées à la sphère

du naturel (1). Thomas d’Aquin propose ainsi : «

Un fait est miraculeux quand il dépasse l’ordre de toute la nature crée. Seul

Dieu peut agir ainsi. » Si le miracle est divin, la merveille peut relever

du magique, et donc du diabolique. On distingue alors le surnaturel, qui

échappe à l’ordre des causes naturelles, et le préternaturel, qui est au-delà

du cours de la nature et concerne le merveilleux. Puis l’opposition entre

l’ordre naturel et l’ordre surnaturel va se radicaliser, faisant du miracle non

plus une simple exception aux lois de la nature, mais « ce qui va à

l’encontre de ces lois ». Selon Jean-Michel Maldamé,

cette notion a conduit « au conflit entre christianisme et culture

scientifique, qui demeure encore aujourd’hui ». Ainsi, pour le naturaliste

du XVIIIe siècle Buffon, puisque « rien ne caractérise mieux le

miracle que l’impossibilité d’en expliquer l’effet par des causes naturelles »,

alors « si les lois de la nature sont nécessaires, le miracle est impossible

».

|

Le miracle est-il une subversion des lois de la

nature ou un phénomène naturel que la science peine encore à expliquer ? |

LA FIN DES CERTITUDES

En tant que catégorie théologique, le miracle

ne peut donc être reconnu que par une autorité religieuse, sans quoi il reste

un prodige. En dépit des progrès scientifiques, les miracles continuent d’être

acceptés par de nombreux croyants comme autant de preuves, ou de signes, de

l’existence de Dieu.

Faut-il y voir une forme de superstition ou

la résistance à un certain « désenchantement» du monde ? C’est que les

frontières du savoir ne cessent de bouger, et les progrès de la connaissance,

au XXe siècle notamment, ont finalement conduit à une « fin des

certitudes », comme l’a théorisé le chimiste Ilya Prigogine, prix Nobel en

1977.

Au Moyen Ȃge,

la théologie considère que, si le miracle est divin, la merveille peut relever

du magique, et donc du diabolique.

Plus la science étend sa connaissance du monde, plus elle constate le vaste champ de savoirs qu’il lui reste à connaître, à l’instar des conceptions récentes en cosmologie qui nous expliquent, sans trop s’en vanter, que la matière visible ne constitue que 4% de l’univers, quand le reste serait constitué à 24% d’une mystérieuse « matière noire », et d’une non moins étrange « énergie sombre » pour 72%. La physique quantique, de son côté, donne raison à Emmanuel Kant avançant que le « réel en soi » nous échappe et que nous n’accédons qu’à l’information que nous pouvons extraire de notre relation aux objets quantiques. La notion de conscience elle-même est essentielle à cette relation et constitue pour les neurosciences contemporaines le « problème difficile », selon le philosophe David Chalmers. Ainsi, plus nous en savons, moins nous en savons, et le miraculeux peut continuer d’exister dans cet espace. On peut tout aussi bien, comme le fait le « matérialisme de promesse» (2), estimer que les progrès scientifiques finiront par l’évacuer pour de bon, reléguant le « surnaturel » à notre ignorance de la veille. Ou alors ces progrès donneront-ils raison à Jésus qui affirmait que la foi au Père autorisait tout un chacun à faire des miracles, guérisons et autres déplacements de montagne (Matthieu 17, 19-20). Comme Einstein ou Voltaire, on verrait alors que le miracle est partout ou nulle part.

|

Jocelin Morisson Journaliste de formation scientifique, il a publié récemment Intuition et Sixième Sens. Une

enquête aux frontière s de la psychologie, dans la collection « Expériences extraordinaires » (La Martinière, 2013). |

LA SCIENCE TENACE ET MODESTE

Après la période de «

psychiatrisation » des miracles(3) au XIXe siècle,

sous l’influence du professeur Charcot et de l’école de la Salpêtrière, la

notion de signe est revenue en grâce. Le philosophe Maurice Blondel «

retrouve le sens littéral de la Bible qui présente le miracle comme le signe

d’une action gratuite de Dieu », explique Jean-Michel Maldamé.

Un acte de puissance et d’amour qui remplit une fonction et relève du

discernement. Bien que le matérialisme reste la conception dominante, la rupture

de la science avec le paradigme déterministe l’amène aujourd’hui à plus

d’humilité.« La science est tenace et

modeste, affirmait le prix Nobel de médecine Luc Montagnier lors d’un

colloque à Lourdes en juin 2012. Modeste

car nous n’avons pas la vérité,mais

nous progressons de façon asymptotique vers sa connaissance ». Ses

recherches potentiellement révolutionnaires sur la nature de l’eau l’ont amené

à proposer que celle-ci puisse jouer un rôle primordial dans les guérisons de

Lourdes. L’eau garde en effet la trace, « sous forme de monostructures

capables d’émettre un signal électromagnétique », de substances dont il ne

subsiste plus la moindre molécule. Pour l’immunologiste nord-américaine Esther

Sternberg, c’est le lieu lui-même qui serait guérisseur. « Les études

montrent qu’une simple vue sur les arbres depuis une chambre d’hôpital active

la guérison, explique-t-elle lors du même colloque. Alors imaginez ce

que peut faire un endroit comme Lourdes… »

L’ÉPREUVE DES FAITS

Reconnaissant que les tableaux cliniques sont aujourd’hui « plus subtils (que les miracles évangéliques), plus proches des signes en effet », la professeure Marie-Christine Mouren (pédopsychiatre) estime que « ces faits nous mettent à l’épreuve ». Pour le professeur François-Bernard Michel(4), aujourd’hui président de l’Académie de médecine, « les guérisons sont des signes du Verbe, de la parole de Dieu ». Lors du colloque de Lourdes, il a proposé la création d’une université réunissant une fois par an les scientifiques intéressés pour réfléchir à la guérison et au miracle. « Une perspective ambitieuse mais pas irréalisable », selon lui. ■

(1)

Stéphane Gumpper, Dictionnaire de psychologie et

psychopathologie des religions (Bayard, 2013).

(2)

Expression du philosophe des sciences Karl Popper pour qualifier la prétention

de la science d’expliquer à l’avenir, grâce à ses progrès dans son propre

domaine, tout phénomène dans un cadre strictement matérialiste.

(3)

Conception en vogue à l’époque de Charcot qui voyait tout phénomène d’ordre

mystique comme le fruit d’une maladie mentale (hystérie, hallucination,

psychose, etc.)

(4)

Voir son interview, page 53.

On peut tout aussi bien estimer que les

progrès scientifiques finiront par évacuer le miraculeux pour de bon, reléguant

le surnaturel à notre ignorance de la veille.

|

POUR ALLER PLUS LOIN ■ Douze énigmes qui défient la science,

Patrick Sbalchiero ■ Dieu, les miracles de la science,

Lucien Daly (Tatamis, 2012). ■ Dieu et la science en questions,

Jean-Michel Maldamé |

|

FOCUS |

LES

MIRACLES — L’hostie pour seule

nourriture

Marthe

Robin passa la majeure de sa vie sans bouger ni se nourrir et fonda de nombreux

centres spirituels.

De

sa vie ou de son héritage, quel est le plus miraculeux ?