Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.

RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES

DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Janvier 2014

UNE AUTRE

PHILOSOPHIE DE LA PEINE

Anne CHEMIN

Le Monde samedi 9 novembre 2013

|

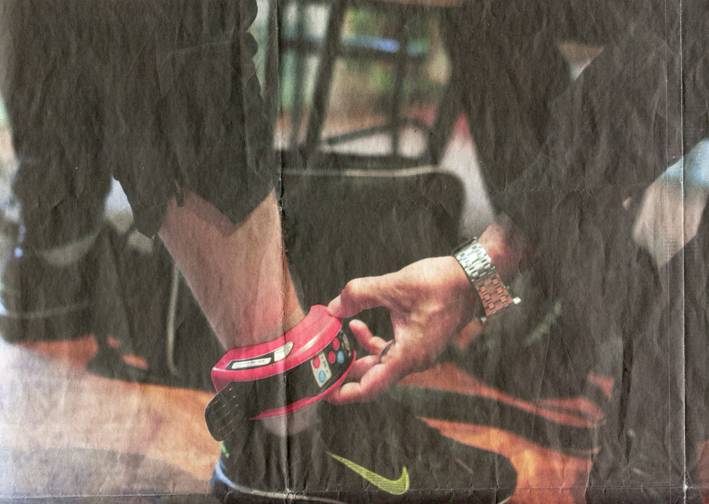

Le 11 octobre, pose d’un bracelet électronique au domicile d’un

jeune homme, |

Soins,

bracelet électronique, périmètres interdits, indemnisation de la victime :

la probation comporte de nombreuses contraintes, mais elle rompt avec la

tradition de l’incarcération. D’où son aspect controversé

°°°°°°°

Au premier rang des justifications de la

peine figure souvent un discours sur le devoir moral, voire sacré du châtiment.

Selon le philosophe Frédéric Gros, auteur d’un livre sur la peine, le premier

sens de cette peine est le « rappel à la loi » : la punition répond,par principe, à la

transgression d’un interdit. Cette dimension est à son apogée chez Kant, qui

refuse de faire entrer la peine dans le moindre calcul d’utilité : la

punition n’est pas destinée à dissuader le criminel ni même à susciter son

amendement, elle est simplement un « devoir moral absolu et catégorique »

destiné à réaffirmer la « majesté de la loi outragée ».

Cet impératif

est-il présent dans la probation ? À droite, beaucoup d’élus en

doutent : ils estiment que cette peine « cousue main » qui

s’effectue en liberté est un véritable cadeau fait au délinquants. « La

dimension punitive est pourtant présente dès le prononcé de la peine de

probation, rétorque le magistrat et essayiste Denis Salas, secrétaire général

de l’Association française pour l’histoire de la justice et directeur de la

revue trimestrielle Les cahiers dela justice. Le juge

dit : “Je vous déclare coupable et je vous condamne à une peine de probation.” Cet acte de

langage prononcé dans le cadre d’un tribunal symbolise la réprobation de la

société et réaffirme l’ordre social. La société parle, la loi est posée, la

peine est inscrite dans le casier judiciaire. Tous les éléments de la punition

sont là : l’audience, le juge, le rituel, le casier. »

Mais la

dimension punitive ne s’arrête pas aux symboles. Pour les défenseurs de la

probation, les obligations qui seront imposées aux condamnés n’ont rien d’une

faveur ou d’un bienfait. « Il y aura une effectivité réelle de la sanction,

souligne l’avocat et professeur de droit Jean Danet. Le

condamné devra, par exemple, porter un bracelet électronique, ne pas se rendre dans les lieux où il a ses

habitudes de vie, indemniser la victime, respecter une obligation de soins en

matière de toxicomanie ou d’alcool, toutes choses qui sont souvent très

difficiles à faire. » « Pendant sa peine, le condamné sera en liberté, mais il

sera constamment encadré et surveillé, renchérit la philosophe Myriam Revault d’Allonnes, membre du jury de la conférence de

consensus. Il ne s’agit pas de le mettre dans un jardin d’enfants. »

« Pendant sa peine,

le condamné

sera

en liberté, mais sera constamment encadré et surveillé. Il ne s’agit pas de le

mettre Dans

un jardin d’enfants » Myriam REVAULT D’ALLONNES

philosophe |

La magistrate Nicole Maestracci, présidente du comité d’organisation de la

conférence de consensus, insiste, elle aussi, sur le fait que la peine de

probation est une « peine à part entière ». Ce n’est toujours pas

évident à saisir car les murs de prison sont visibles, alors que les

obligations de la probation ne le sont pas, remarque-t-elle. Il faut cependant

sortir de l’idée que les peines en milieu ouvert sont plus douces que

l’enfermement. Pour beaucoup de délinquants, les contraintes imposées par la

peine de probation seront plus difficiles à supporter que la prison, un endroit

où certains détenus passent des journées entières en cellule à regarder la

télévision. La prison, c’est souvent la déresponsabilisation. »

Si la

dimension punitive n’est pas absente de la peine de probation, son inspiration

principale vient cependant d’ailleurs. « Cette peine s’inscrit complètement

dans la philosophie de la réhabilitation

», résume Denis Salas. Amendement, régénération, éducation,

réinsertion : les mots ont varié, mais, au XIXe siècle, l’idée

que le délinquant doit être éduqué finit par s’imposer. À l’époque, la

réhabilitation « se comprend comme re-moralisation

ou resocialisation, écrit le philosophe Frédéric Gros dans Et ce sera la

justice : punir en démocratie (Odile Jacob, 20014). Punir serait

réinjecter dans l’individu coupable des normes sociales ou morales. »

Depuis le XIXe

siècle, cette notion a évolué : il est nullement question, aujourd’hui, de

défendre une vision rédemptrice, voire salvatrice, de l’âme du condamné. Mais

si la dimension religieuse s’est éloignée, l’idée de la réhabilitation est

toujours très présente.La peine de

probation vise la restauration sociale, pas morale, précise Myriam Revault d’Allonnes. Il ne s’agit pas de transformer un

délinquant en un être vertueux en supprimant en lui toute envie de faire le

mal : la psychanalyse, avec Freud, nous a montré que l’on ne pouvait pas

éradiquer le désir du mal. La peine de probation cherche, plus simplement, à

rendre le condamné apte aux exigences de la vie sociale. Elle repose sur des

considérations politiques, pas sur des considérations morales. »

Nicole Maestracci, qui a, depuis la conférence de consensus, été

nommée membre du Conseil constitutionnel, rejette, elle aussi, les discours

moralisateurs : selon elle, la peine de probation ne vise pas à régénérer

intérieurement le condamné mais à lui permettre, plus modestement, de « mener

une vie compatible avec la société telle qu’elle est ». « Elle est fondée

sur une idée nouvelle, la “désistance”, c’est-à-dire

l’étude des raisons pour lesquelles les personnes sortent de leur parcours de

délinquance. En encadrant les condamnés, elle les aide à retrouver des points

d’appui : sortir de la toxicomanie ou de l’alcoolisme, trouver un

logement, renouer des liens familiaux, suivre une formation professionnelle ou

chercher un travail.C’est long car il est souvent

très difficile de changer de mode vie, mais le délit peut être l’occasion

d’amorcer ce virage. »

La dernière

source d’inspiration de la peine de probation vient du monde anglo-saxon :

c’est la philosophie de la « restorative justice

», une doctrine tellement éloignée de la mentalité française que sa

traduction est hésitante – les spécialistes parlent indifféremment de justice « restaurative », «

réparatrice » ou « restauratrice ». Apparue il y a une trentaine

d’années au Canada et aux Etats-Unis, elle cherche à retisser les liens sociaux

altérés par l’infraction. « Cette justice vise à assurer la resocialisation

de l’auteur de l’infraction et, in fine, le rétablissement de la paix sociale,

résume le Rapport de la conférence de consensus. Elle entend de ce fait

redistribuer les rôles entre l’Etat responsable du maintien de l’ordre et la

communauté civile. »

Conférences

de groupe en Nouvelle-Zélande, cercles de soutien et de responsabilité au

Canada, rencontres détenus-victimes en Belgique : la justice réparatrice

tente de faire naître des gestes ou des paroles de réconciliation. La peine de

probation ne va pas jusque-là mais elle est, elle aussi, attentive à la

réparation des liens sociaux. « Avec la probation, la société devientun acteur de la peine, souligne Denis Salas.

Ce n’est plus la société sondagière et vengeresse de

l’utopie sécuritaire et du populisme pénal, mais une société apaisée, qui

participe activement à la mise en œuvre de la sanction — une municipalité, par

exemple, qui organise

un stage de sécurité routière pour les délinquants de la route ou une

association qui met en place de groupes de paroles pour les auteurs de

violences conjugales. »

Si elle est

votée, que deviendra, au fil des ans, cette peine de probation qui emprunte à

des registres philosophiques si différents ? Nul ne peut encore le dire.

Car une peine se construit peu à peu, au travers des circulaires rédigées par

le ministre de la justice, de la jurisprudence délivrée par les tribunaux, des

pratiques des conseillers d’insertion et de probation, des réactions d’une

société conviée à participer à la mise en œuvre de la sanction. Le législateur

vote la loi mais ce texte n’épuise pas le sens de la peine, conclut Denis

Sarlat. L’histoire de la peine de probation, comme celle de toutes les

sanctions, sera le fruit d’une écriture collective. ■

Anne CHEMIN

« Aujourd'hui, le

concept majeur de la sécurité, ce n'est plus l'enfermement, c'est la

traçabilité »

|

|

Frédéric Gros est professeur

de philosophie éthique à l'université Paris-Est Créteil et chargé de cours à

l'Institut d'études politiques de Paris. Ce spécialiste de Michel Foucault a

publié en 2001, Et ce sera justice,

punir en démocratie (Odile Jacob). Il retrace ici l'histoire des châtiments

créés par les hommes et le sens qu'ils revêtaient aux yeux de leurs

contemporains.

«

Aujourd'hui, la prison est la peine de référence, au point que nous oublions

parfois est qu'elle est très récente ̶ elle est née au XIXe

siècle. Pendant très longtemps, les hommes ont imaginé d'autres châtiments et

ils en inventent encore. Ces peines relèvent de trois philosophies très

différentes.

Le premier

groupe rassemble les peines corporelles que l'on dit “d'Ancien Régime” ̶ les supplices, les coups de fouet, les

mutilations, les galères, les travaux forcés. Ces châtiments organisés comme

des spectacles tentaient d'inscrire dans le corps du condamné la loi bafouée et

d'impressionner l'imaginaire des hommes ̶ il s'agissait de frapper l'imagination pour

retenir le bras des criminels.

« Avec la

protection, ce n’est plus

la

société vengeresse de l’utopie sécuritaire mais une société apaisée, qui participe

activement à

la mise en œuvre de la sanction » Denis SALAS

magistrat |

Le deuxième

type de peine, c'est l'enfermement, qui, au XIXe siècle, est devenu

la modalité pénale majeure. Au départ, la prison a été conçue comme une décorporation : au nom de la lutte contre la barbarie,

on ne blessait plus le corps du condamné, on se contentait de le priver de

liberté. L'idée était d'obliger le détenu à un retour sur soi, une réflexion,

une pénitence ̶ le mot “cellule”

renvoie d'ailleurs à l'univers religieux. À cette fonction de régénération et

de correction, s'ajoutait une fonction de neutralisation : il fallait

éloigner les criminels.

Dans Surveiller

et punir. Naissance de la prison (1975), Michel Foucault voit dans la

prison la signature d'une société disciplinaire : si elle devient une

évidence, au cours du XIXe siècle, c'est parce que l'ensemble de la

société (les écoles, les hôpitaux, les casernes) fonctionne, dans cette

période-là, à la discipline.

Le troisième

groupe rassemble les peines en milieu ouvert. Elles sont très modernes, car

elles correspondent à nos sociétés de contrôle : aujourd'hui, le concept

majeur de la sécurité, ce n'est plus l'enfermement, c'est la traçabilité.

On laisse les gens circuler puisque, dans un monde globalisé, le mouvement est

censé créer de la richesse, mais on les accompagne, on les suit, on les évalue

sans cesse et on infléchit leur trajectoire quand elle commence à déraper. La

peine de probation appartient à ce modèle de gouvernementalité.

■

PROPOS RECUEILLIS PAR A.CH.

|

Station de métro Hyde

Park Corner, Londres, le 29 avril 2011. un délinquant condamné pour un délit

mineur nettoie ce mur en vue de la préparation du mariage royal de Kate

Middleton et du prince William. SANG TAN/AP |

Antoine Garapon :

« C'est une sanction néolibérale »

|

|

Antoine Garapon,

magistrat, est secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la

justice. Membre du comité de rédaction de la revue Esprit, il a

notamment publié Le Gardien des promesses (Odile Jacob), 1996) et Les

nouvelles sorcières de Salem. Leçons d'Outreau (avec Denis Salas, Seuil,

2006).

Vous estimez

que la peine de probation sera difficile à acclimater en France.

Pourquoi ?

La première

difficulté, c'est que cette sanction est née d'une démarche pragmatique à

l'anglo-saxonne : son but n'est pas de faire la morale au condamné mais de

résoudre les obstacles concrets à son insertion sociale – l'alcoolisme, les

crises familiales, l'absence de logement, de travail ou de formation

professionnelle. La probation se résume finalement à une série de mesures de

sûreté supervisées par un juge. Pour un Français, cette conception de la peine

est difficile à admettre : la République française est une communauté

morale, la sanction doit impérativement avoir une dimension symbolique et rétributive.

La seconde difficulté, c’est que la peine de probation est mise en

œuvre en étroite collaboration avec la community,

mot qui désigne, pour les Anglo-Saxons, les associations,les voisins et les institutions locales. Il est

difficile de le retraduire en français, ce qui n'est pas un hasard : la

« community » correspond à une conception de la

sanction très différente de la nôtre. En France, la peine relève des pouvoirs

régaliens de l'État, elle renvoie à cette part de souveraineté et de majesté

qui rassure les citoyens en affirmant la prééminence de la loi.La

probation, avec sa dimension « communautaire », n'est pas facile à transposer

dans un pays où les corps intermédiaires sont fragiles et où l'imaginaire

symbolique tourne toujours autour de l'État.

Vous affirmez cependant qu'elle est très bien adaptée à notre

modernité. Pour quelles raisons ?

C'est une peine « néolibérale » au sens où elle repose sur l'idée de la

performance : elle dit au condamné que les ressources sont en lui et qu'il

peut être son propre agent de probation, faisant ainsi l'écho à l'idéologie

moderne du do it yourself.

C'est aussi une peine « ambulatoire », qui permet au condamné de rester en

liberté et donc de continuer à circuler : dans un univers mondialisé qui

valorise le mouvement et les échanges, le contrôle, y compris dans l'univers de

la peine, passe de moins en moins par l'immobilisation physique de personnes,

et donc par la prison.

Enfin, c'est une peine adossée à un système de calcul des risques très

répandu dans le monde contemporain : pour limiter la récidive, les juges

qui mettent en œuvre des peines de probation au Canada et en Angleterre

utilisent des tableaux statistiques fondés sur le profilage des délinquants,

comme le font les sociétés d'assurance. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR A.CH.

À LIRE

« DEALS DE JUSTICE. LE MARCHÉ AMÉRICAIN DE LOBÉISSANCE MONDIALISÉE » d’Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber (PUF, 200 p., 19€). « VERS UNE AUTRE POLITIQUE PÉNALE » de Denis Salas (revue Etudes, tome 419-4, 11€). « LA JUSTICE DÉVOYÉE. CRITIQUE DES UTOPIES SÉCURITAIRES » de Denis Sarlat (Arènes, 2012) « LA CRISE SANS FIN. ESSAI SUR L’EXPÉRIENCE MODERNE DU TEMPS » de Myriam Revault d’Allones (Seuil, 2012) « LA RÉPONSE PÉNALE, DIX ANS DE TRAITEMENT DES DÉLITS »

coordination de Jean Danet (Presses universitaires de Rennes, 542 p., 24€). |