Article entré sur site en Juin 2016

![]() FAIRE DE LA LAÏCITE UNE RELIGION, C'EST

LA TRAHIR

FAIRE DE LA LAÏCITE UNE RELIGION, C'EST

LA TRAHIR

L'avis

du spécialiste, Ysé TARDAN-MASQUELIER

Ysé Tardan-Masquelier est

docteur en sciences des religions. Elle enseigne à l'Institut catholique de

Paris.

Le

Monde des Religions, Mai-Juin 2016

|

L |

e

terme « laïcité » accueille une nébuleuse de significations et de

discours idéologiques hérités d'expériences historiques très diverses. Beaucoup

d'entre elles sont françaises, au point que la France se regarde comme

l'inventrice de la laïcité, et son exportatrice la plus convaincue. Prétention

justifiée si l'on pense aux combats qui, depuis le dernier quart du XVIIIe

siècle, ont gagné progressivement des territoires pour les libertés de

conscience, d'expression, de pratique religieuse ─ libertés à la fois individuelles et

collectives.

Cette

épopée nationale a eu ses philosophes, ses doctrinaires, ses martyrs et ses

traîtres. Elle culmine en 1905 avec la loi de séparation des Églises et de l'État

qui entend mettre un terme à la guerre entre deux conceptions des liens du

pouvoir politique et des institutions religieuses : une société

traditionaliste qui privilégie ses racines chrétiennes parmi ses diverses

appartenances, et un peuple de gauche volontiers ouvert aux perspectives de

l'athéisme. Chacune de ces deux France met une égale conviction, une ferveur

« religieuse » à défendre son point de vue. Deux systèmes de croyance

s'opposent : pour l'un, les humains ne peuvent se réaliser et vivre

ensemble que par la référence à une Loi reçue d'en haut ; pour l'autre, ce

sont les hommes eux-mêmes qui construisent leur pacte commun et l'élèvent dans

une sphère supérieure, celle de la norme démocratique, des valeurs intangibles,

lui conférant ainsi une forme de sacralité. Chaque camp aura ses dévots prêts à

se sacrifier pour leur cause.

UN CADRE UNIVERSEL

Pourtant,

dans ce conflit, la loi de 1905 ne prend pas parti. Elle déplace la question

ailleurs, en ouvrant un espace de neutralité et de liberté afin de poser le

cadre d'une gouvernance laïque. D'une part, elle interdit à l'État de

privilégier une confession au détriment des autres, lui refusant la compétence

pour juger de la valeur d'une doctrine spirituelle. Aucune religion ne devrait donc

s'attendre à la faveur de l'administration ou souffrir de sa défaveur. D'autre

part, l'État démocratique, qui doit par définition garantir les libertés

fondamentales de chacun de ses citoyens, s'oblige à reconnaître les communautés

confessantes comme des lieux parfaitement légitimes d'exercice de ces libertés.

La

laïcité qui s'invente ainsi présente une dimension universelle, mais elle ne

doit être ni une nouvelle religion ni une contre-religion. Elle ne s'ajoute pas

à des théologies ou des anthropologies plus anciennes, afin de les concurrencer

ou de les contester. Elle n'est pas une doctrine, mais le cadre qui rend praticables

et partageables toutes les doctrines, dans la mesure bien sûr où elles

n'attentent ni aux droits individuels ni au vivre ensemble. Partout où elle a

passé, jusqu'à la Turquie de Mustafa Kemal (1923-1938) ou l'Inde de Nehru

(1947-1964), ce qu'elle a produit, ce n'est pas du tout la mort des croyances

et des pratiques, mais la disjonction entre la gouvernance politique et une

institution religieuse dominante. Car c'est ce lien qui menace les libertés et

non les doctrines elles-mêmes. Ainsi n'est-il ni contradictoire ni incohérent

de se dire laïque et croyant enraciné dans une tradition. ▌

|

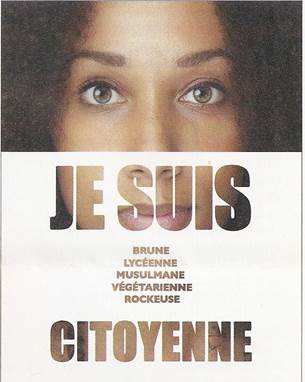

MARIE

BOTREL / ÉCOLE BRASSART |

|

|

La dimension universelle de la laïcité ne conçoit nulle

contradiction à se dire laïque et croyant. |

|

|

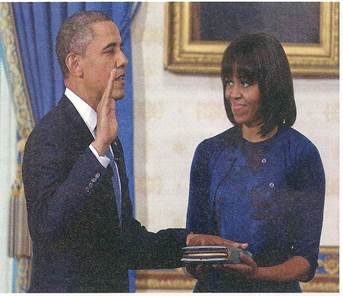

DOUG MILLS / THE NEW YORK TIMES / POOL / AFP |

Le président américain doit

prêter serment sur la Bible. |

|

L |

e

mot français « laïcité » n'a pas d'équivalent en anglais ou allemand.

Preuve que la « République laïque » reste une exception qui suscite à

l'étranger intérêt, envie et incompréhension. Aux États-Unis, la

Constitution sépare aussi la religion de l'État, mais elle n'est pas

« laïque » comme en France. Elle place au contraire la

« religion civile » au cœur de la vie publique, tout en excluant

toute suprématie d'une confession sur une autre. En Europe, on retient quatre

modèles de relations entre État et religions.

La « séparation » stricte. Il

s'agit du régime français ou l'État ne finance pas la religion, mais garantit

l'exercice des cultes. Cette « séparation » passe par des compromis

sur l'entretien des lieux de culte, le financement de l'éducation juive ou

catholique, l'accès des religions aux chaînes publiques d'information, la

défiscalisation de certains dons aux Églises, etc. La loi de Séparation de 1905

n'a pas été appliquée, en 1919 et en 1945, aux trois départements

d'Alsace-Moselle, anciennement allemands et restés sous le concordat

napoléonien de 1801.

La « séparation-partenariat ». Le

meilleur exemple est celui de l'Allemagne. Les religions historiques – catholique, évangélique,

réformée et israélite – sont

séparées de

l' État. Mais, persécutées à l'époque nazie et communiste, elles bénéficient

dans la Loi fondamentale de 1949 d'une reconnaissance juridique (ce sont des « corporations

de droit public ») et d'une garantie de leur mission d'intérêt public

dans l'éducation et le travail social. Le citoyen paie un impôt à l'Église de

son choix dont les recettes sont réparties entre les Églises. Ce statut n'est

pas accordé aux nouvelles religions comme l'islam.

En

Belgique et aux Pays-Bas, les Églises sont aussi des « piliers

constitutionnels de l'État ». Si l'État est « neutre »,

il reconnaît aux Églises des fonctions qui légitiment le financement public de

leurs activités culturelles, éducatives, hospitalières et caritatives.

Les pays « concordaires ». ce

sont l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Pologne où

le catholicisme n'a pas (ou plus) le statut de « religion d' État »,

mais continue de bénéficier d'un statut de prééminence venu d'un accord avec le

Saint-Siège appelé « concordat ». en Italie, selon les accords

Latran de 1929 entre Mussolini et Pie XI, révisés en 1984, le catholicisme fait

partie du « patrimoine historique du peuple italien ». le

mariage religieux a valeur civile et la religion est enseignée à l'école

publique. Le clergé n'est plus rémunéré

par les fonds publics, mais le citoyen verse /8/1000e de son revenu

au bénéfice d'une Église ou ONG de son choix.En Espagne, la Constitution

de 1978 a séparé l'Église de l'État. Néanmoins, les accords concordataires

rendent obligatoire l'enseignement religieux à l'école et le financement par l'État

de l'enseignement catholique. Un régime étendu aux autres cultes

« enregistrés » : protestant, juif et islamique.

Depuis

la chute du communisme en 1991, les pays d'Europe de l'Est ont conclu des

concordats ou adopté des « lois confessionnelles ». en Pologne,

le concordat de 1993 et la Costitution de 1997 consacrent la place

historique de l' Église, largement financée par l' État. L'enseignement

religieux est obligatoire dans les écoles publiques.

Les

pays d'Églises nationales. Les Églises « établies »

sont l'Église anglicane en Angleterre, l'Église presbytérienne en Écosse,

l'Église luthérienne au Daemark ou en Finlande, l'Église

orthodoxe en Grèce. Dans ces pays, les identités nationale et religieuse

sont inséparables : l'Église y est financée par l'État et contrôle

la vie publique.

En

Angleterre, le souverain est chef de l'Église anglicane ; les

évêques sont nommés par le gouvernement et siègent à la Chambre des Lords. Pour

les écoles, les autres religions sont traitées sur un plan d'égalité. Dans les

pays scandinaves, les pasteurs luthériens sont fonctionnaires et des impôts

d'Église prélevés par l'État, sauf en Suède où l'Église a été

« dés-établie » en 2000. En Grèce, l'Église orthodoxe dispose

de privilèges exorbitants (fiscaux) et les autres cultes ne sont que tolérés. ▌

Henri Tincq