|

Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre. RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL :

CLIC AUTEURS,

TITRES DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. L’ARCHE : SOLIDAIRES FACE A LA DIFFERENCE |

Mikael CORRE

Le Monde des Religions, http://www.lemondedesreligions.fr /

L’Arche :

solidaires face à la différence mars-avril 2013 — Le Monde des Religions Partager son quotidien avec des personnes

handicapées mentales, échanger, tisser des liens avec elles, et leur

permettre de retrouver une place dans la société. Cela fait bientôt 50 ans que

l’Arche poursuit cette mission et invite des volontaires à vivre cette

aventure humaine exceptionnelle. |

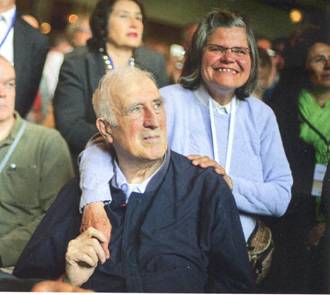

Le but de

l’Arche ? C’est le bien-être et la croissance des personnes avec un

handicap mental. » Jean Vanier, fondateur de la première communauté de l’Arche en

1964 à Trosly-Breuil près de Compiègne (dans l’Oise),

où il vit toujours aujourd’hui, parle de son œuvre avec des mots simples – tout

docteur en philosophie qu’il soit. À la différence des communautés nouvelles

qui fleurissent dans le catholicisme français (L’Emmanuel, les Foyers de

charité, le Chemin neuf, etc.) l’Arche n’a pas été fondée sur le projet d’une

nouvelle évangélisation. Le but est plus simple : vivre avec des personnes

ayant un handicap mental.

Une référence chrétienne très forte

« Chaque communauté est une communauté de foi », précise la charte de l’Arche. Différente

d’une « communauté chrétienne » organisée autour d’une règle de vie fixe (celle

de Saint Benoît par exemple), où les personnes prononcent des vœux de chasteté,

d’obéissance ou encore de pauvreté). À l’Arche on ne joue pas aux moines et aux

moniales, mais la référence chrétienne est très forte.

|

Majoritairement catholiques, elles

acceptent des personnes accompagnantes ou handicapées de toutes les

religions. Certaines communautés se disent œcuméniques, une communauté près

de Montpellier est même tenue par un père orthodoxe. Une diversité qui

n’exclut pas l’unité, au sein des Arches, et entre les différentes

communautés de par le monde. Toutes se retrouvent autour d’un projet

commun : vivre des « relations de réciprocité » avec des personnes ayant

un handicap mental. « Réciprocité », un terme qui revient inlassablement dans le

discours de Jean Vanier, souvent accompagné des

mots « échanges » ou « relation ». Ils forment la base des

discours des membres de l’Arche.

Une maison, un foyer

Ce projet de vie de communautaire est articulé autour

d’une question anthropologique fondamentale : « Comment vivre

ensemble ? » C’était par ailleurs le titre d’un séminaire que Roland

Barthes tenait au Collège de France en 1977. Il y voyait l’alliance entre une

question anthropologique fondamentale et une formidable utopie, qu’il

analysait à travers la littérature. C’est aussi la question que pose l’ Arche depuis sa création : « Comment vivre

ensemble, avec des personnes handicapées mentales ?» |

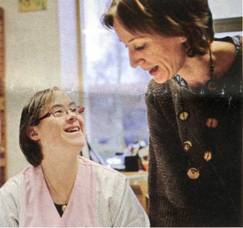

À l’Arche d’Aigrefoin, des

personnes handicapées |

||||

|

|

|

.

|

|

Selon leurs capacités et

leurs envies, les personnes handicapées choisissent |

|

|

|

Promouvoir

l’insertion sociale

Une communauté de l’ Arche n’est pas un simple

établissement médico-social, ou un Esat

(établissement et service d’aide par le travail). Même si le travail,

l’insertion des personnes handicapées mentales dans la société et le

professionnalisme médical sont primordiaux dans les communautés. Par exemple, à

l’Arche d’Aigrefoin, 55 personnes handicapées

mentales travaillent dans un Esat. Selon leurs

capacités, goûts et âges, elles entretiennent et créent des espaces verts,

travaillent à l’atelier de conditionnement, d’artisanat ou produisent divers

légumes et plantes. Cette place du travail — quand cela est possible — témoigne

d’une attention à l’insertion dans la vie locale. Pour autant, une Arche reste

avant tout un lieu où les personnes, avec ou sans handicap mental, font

l’expérience de vivre ensemble. C’est la relation entre personne « aidante » et

personne « aidée » qui est au cœur de Vanier, en

créant l’espace où elle puisse déployer sa propre parole – un projet. « Nous

voulons permettre à la personne en situation de handicap d’être sujet de sa

vie, explique Jean Vanier, en créant l’espace

où elle puisse déployer sa propre parole – parfois sans mots – dire qui elle

est et faire des choix. »

Une philosophie

de l’homme

La tentative de vivre ensemble des communautés de

l’Arche ne repose pas d’abord sur une vision de l’homme en communauté, sur une

« sociologie » pourrait-on dire, mais d’abord sur une anthropologie et une

philosophie de l’homme. La charte affirme que « toute personne (…) possède

une égale dignité et les mêmes droits. Les droits fondamentaux de la personne

sont : le droit à la vie, aux soins, à un chez-soi, à l’éducation, au travail , mais puisque le besoin le plus profond de

l’être est d’être aimé, le droit à l’amitié, à la communion, à la vie spirituelle.

» Un engagement fort dans la relation entre accompagnants et résidents

handicapés présent dès la création de la première communauté de l’Arche.

|

|

Au

foyer d’Aigrefoin, tout le monde participe aux

tâches domestiques, comme dans une famille où chacun aide à faire tourner la

maison. |

|

|

|

À la fin de l’année 1962, Jean Vanier

visite l’asile psychiatrique de Saint-Jean-les-Deux jumeaux (Seine-et-Marne) et

y rencontre Raphaël Simi et Philippe Seux. Frappé par les conditions de vie dans l’asile, il

achète une maison avec l’aide d’un ami prêtre, le père Thomas Philippe, et s’y

installe avec les deux premiers résidents. Cet acte fondateur résonne dans le

contexte des années 1960 et 1970 où naissent nombre de projets de fondations

communautaires.

C’est

aussi l’époque où les critiques de l’institution asilaire commencent à trouver

une base théorique. À cette même époque, de l’autre côté de l’Atlantique, le

sociologue américain Erving Goffman publie, en 1961, Asylums (Asiles), une étude

de

terrain dans un asile qu’il voit comme une institution totale voire – selon les

traductions – totalitaire. Comme l’expliquait le sociologue Robert Castel dans

la préface du livre de Erving Goffman (Éditions de

Minuit, 1968), Asiles marque une rupture théorique entre l’aliénation mentale

et l’aliénation sociale. Il permet de remplacer une approche en termes de «

fou-folie-délire-fantasme-autisme » par une autre en termes d’«

interné-hospitalisé-asilisé-incarcéré-encaserné-cloîtré-reclus,

etc. » la dimension de vie collective au sein de l’institut commence à être

débattue dans la société. Médecins et psychologues perdent progressivement leur

monopole à tenir un discours sur la personne internée. « L’aliénation du

malade prend ici un sens nouveau, écrit Robert Castel, il est aliéné au

second degré par la maladie parce que la maladie est institutionnalisée dans un

espace social dont toutes les caractéristiques lui imposent les déterminations

majeures de la servitude. »

Fonder l’ Arche, ce fut dont

d’abord sortir des internés de l’asile et de cette situation de « servitude ».

Au cœur de cet acte il y a, a minima,

une résonnance avec les travaux précurseurs d’Erving

Goffman. En ce sens, le projet de l’ Arche est porteur

en lui-même d’une critique de l’exclusion sociale des internés dans l’asile des

années 1970. Mais, pas plus à l’origine qu’aujourd’hui, cette critique ne se limite

à un exposé théorique : la mobilisation politique ou le lobby pour les

droits des handicapés mentaux ou contre l’avortement d’enfants touchés par le

handicap ne sont jamais devenus le créneau de l’ Arche.

« Lorsqu’au sujet du handicap mental, quelqu’un me parle d’avortement ou

autre, je ne cherche jamais à entrer dans un débat d’arguments, assure le

père Christian Maheas, aumônier national de l’ Arche en France.

Je

lui dit simplement : « Viens à l’ Arche voir

comment on vit. »

L’expérience de

l’altérité

La

critique sociale que porte le projet de l’ Arche ne se

joue pas dans la revendication, et n’a de sens que dans la relation. « L’

Arche expérimente un paradoxe, explique Jean Vanier,

les personnes que le monde juge inutiles et bonnes seulement à mettre dans

les institutions – celles qui sont considérées comme un fardeau et un problème

financier – sont en réalité des sources de lumière et de vie. Elles nous

transforment en profondeur. » voilà en quelques mots l’utopie de l’ Arche. Pas au sens étymologique et littéraire du terme,

un lieu qui n’existe pas, mais plutôt par rapport à la signification que le XIXe

siècle lui a donné : une utopie pratiquée. Une tentative d’une vie « autre

», dans un lieu « autre » (en l’occurrence des « foyers » de vie), avec ses «

autres » handicapés – qui implique l’expérience d’une altérité parfois

radicale, lorsque la personne handicapée ne peut par exemple plus parler. «

L’utopie serait en quelque sorte un projet imaginaire d’une réalité autre, on

est tenté de dire d’une société autre », écrivait le sociologue des

religions Henri Desroche. Mais c’est dans les écrits de Roland Barthes que l’on

trouve quelques lignes résumant le mieux l’utopie de l’ Arche :

« L’utopie était celle d’un monde où il y aurait plus que des différences,

en sorte que se différencier ne serait plus s’exclure », écrivait-il

dans Roland Barthes par Roland Barthes. À la genèse de l’ Arche, il y a l’utopie d’un monde sans exclusion. Les

différentes déclinaisons du projet tentent de mettre sur pied un idéal de vivre

ensemble communautaire où l’exclusion serait exclue ; en particulier celle

qui touche les personnes ayant un handicap mental. « L’inquiétude de

l’ Arche est grande devant la souffrance des personnes

qui, à cause de leur handicap, subissent des injustices et des rejets »,

rappelle la charte des communautés de

l’ Arche.

|

Prière du soir.

D’inspiration chrétienne, la confiance en Dieu est au cœur de la philosophie

de l’Arche. |

Un avenir plein

d’espérance

« L’ Arche sait qu’elle ne peut

pas accueillir toutes les personnes ayant un handicap mental », précise aussi la charte. Elle n’est pas une

solution mais un signe, le signe qu’une société réellement humaine doit être

fondée sur l’accueil et le respect des plus petits et des plus faibles. »

D’inspiration chrétienne, l’œuvre ne cherche pas à se réaliser pleinement dans

un ici-et-maintenant, elle projette cette utopie d’un monde sans exclusion dans

un avenir chargé d’espérance. Comme l’explique Jean Vanier :

« L’expérience vécue dans les communautés de l’ Arche, leur rayonnement sont

un signe tangible que la paix est possible entre les êtres humains quelles que

soient leurs différences de religions, de capacités intellectuelles ou

physiques, de cultures ou de nationalités. Les choix de vie proposés par l’ Arche transcendent les contextes culturels, économiques,

religieux, nationaux. »

Des

« signes de paix » qui renvoient directement à la biographie de Jean Vanier, auteur d’un livre sur la question, Recherche la

paix (éditions Le Livre Ouvert). Tout juste sorti du collège de la Royal Navy à Darmouth (en Angleterre),

il s’embarque dans la marine britannique puis canadienne avec laquelle il

participa à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir quitté l’armée, il reprend

des études, soutenant une thèse de doctorat à L’Institut catholique de Paris

sur l’éthique d’Aristode, en 1962, avant d’enseigner

la philosophie au Collège Saint Michael de l’Université de Toronto. Son

charisme, lié à son rôle de fondateur, est indéniable. Pourtant, en 1981 il fait

le choix de quitter ses fonctions à la communauté de Trosly,

en France, ainsi qu’à la Fédération internationale de l’Arche. Moins de 20 ans

après la première pierre posée à l’édifice, il quitte ses fonctions, à l’âge de

53 ans. Depuis lors, son œuvre a gardé son élan de départ : celui de

signifier par une vie communautaire réinventée qu’un autre monde est possible. ■