Sections du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio -- L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans – Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie -- Donner sens à sa vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.

RETOUR A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS, TITRES

DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Juillet

2015

UN JARDIN

QUI VOUS VEUT DU

BIEN

Par

Guillemette FAURE/Photos Bertrand Le Pluard

Le Magazine du Monde, 14 juin

2014

Des

potagers plantés dans des sacs, des fraises cultivées sur un toit d’immeuble,

des parcelles “végétalisées”…

Attention

chantier ! Quand les urbains se mettent à biner, le vert n’a qu’à bien se

tenir. Car il doit survivre au bitume, aux bitures, et à ceux qui font du

jardinage le remède à tous les maux de la ville.

Par Guillemette Faure/Photos Bertrand Le Pluard

|

|

C’EST

JOUR DE MARCHÉ place de la Réunion

à Paris, dans le 20e arrondissement. Au bout de la rue Vitruve,

une grande brune en jean apostrophe les passants. « On installe un

potager, vous venez nous aider ? » Le fait qu’on soit dans une

rue piétonne et qu’il n’y ait ni terre, ni fruits, ni légumes n’aide pas à

être pris au sérieux. Les palettes sur lesquelles Nadine Lahoud

pose de grands sacs de terreau ne correspondent peut-être pas à la définition

d’un potager pour qui connaît la vie avec jardin. Mais entre la place de la

Réunion et la rue des Pyrénées, pourquoi pas ? « Dans

huit jours, c’est plus là… », grince

une grosse dame en passant. La dernière fois qu’on a parlé d’arbres dans le

quartier, c’est parce qu’ils avaient été plantés à travers les vitres des

voitures en stationnement. Des jeunes les avaient arrachés des jardinières,

s’étaient battus avec, et ils avaient fini en boutures végétalo-automobiles.

|

Déjà, en octobre 2013,

des représentants du quartier avaient pris rendez-vous avec la maire du 20e

et des commissaires de police divisionnaires. Dans le compte-rendu de leur

réunion, on apprenait que « des arbres ont été plantés pour éviter les

rodéos » en scooter, et les cailloux en pierre de volcan ont été

retirés des bacs à fleurs car ils servaient à caillasser

les voitures ». Avec une pareille interprétation des décorations végétales,on comprend que les riverains ne montrent pas

plus d’enthousiasme à l’idée de planter des radis sur des palettes. « C’est pas parce qu’on est de gauche qu’il faut se voiler la

face, continue la dame, qui égrène les dégradations du quartier. Pour

pas qu’ils y touchent,

ils devraient planter du shit. » « Je viendrai le récolter », répond

Nadine dans un éclat de rire prometteur.

Impliquée

dans plusieurs projets verts du quartier à travers son association Veni Verdi, Nadine Lahoud est

connue pour ses manières parfois déroutantes. Elle a déjà apostrophé un homme

d’un « monsieur, vous avez 82 ans, vous allez mourir dans deux ans,

qu’est-ce que vous les faites chier, les jeunes ? ». Une

invective qui n’a pas empêché l’octogénaire de rallier les projets de jardinage

urbain de Nadine. La proviseure du collège devant lequel les sacs sont

installés la connaît bien. « Nadine, on lui donne ça, elle prend

ça », blague-t-elle. Le premier « ça », c’était un élevage

de phasmes en classe. Puis 140 sacs cultivés et quatre ruches hyper productives

installés sur le toit de l’établissement. Et maintenant, les quatre gros sacs

de chantier alignés devant le collège, et dans lesquels des gamins

tripatouillent.

|

|

|

|

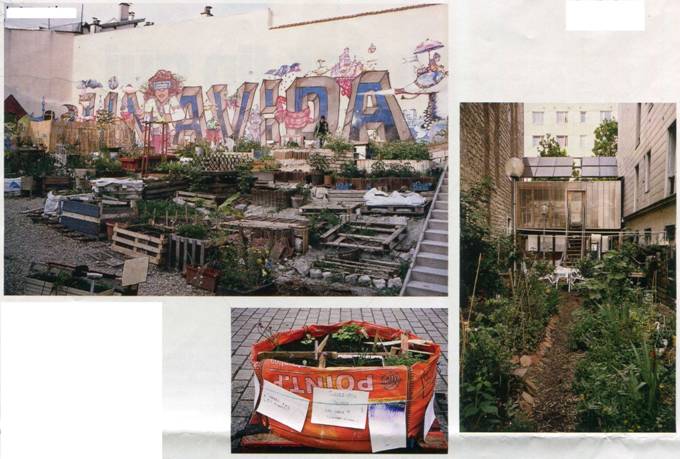

Dans une rue piétonne (ci-contre), de

gros sacs de chantier font office de jardinières où chacun est invité à

planter ce qu’il veut. « Dans huit jours, c’est plus

là ! », lance une passante amère. |

Malgré les incivilités, les initiatives de micro-jardin se

multiplient dans le 20e. Ci-dessus, le jardin partagé de la cité

Aubry ; à droite, le 56, parcelle cultivée par les habitants du quartier

Saint-Blaise. |

DANS L’ALBUM

D’ASTÉRIX Le Domaine des dieux, il suffit de jeter des glands trempés dans la potion

magique pour que des arbres jaillissent des trous. A voir ces petits citadins

semer des graines en les regardant pousser, il y a un peu de ça. Une mère

laisse quelques euros à son fils pour aller chercher des fleurs à planter chez

le fleuriste voisin. L’enfant revient avec un bouquet de fleurs coupées,

roulées dans leur cornet, qu’il compte piquer tel quel dans le sol. En ville,

la nature peut être très loin. « Je ne savais pas que les frites poussaient

comme ça », a déjà dit un môme à Nadine qui cueillait des haricots

jaunes. Enzo, Pablo, Armand… Ils ont entre 5 et 15 ans et viennent des écoles

voisines. « Non, pas toutes les graines d’un coup ! Un trou, une

graine, un trou, une graine… » Les petites mains s’arrêtent. « Sinon,

les radis, ils vont pousser comme ça », montre-t-elle en se

tortillant.

« Je me disais

qu’on pourrait mettre des géraniums, là… » C’est la râleuse de tout à l’heure qui est revenue

avec des idées pour les bacs dont les arbres ont été arrachés.

Le petit groupe s’est étoffé. « Ça rappelle la province », dit

Mireille qui est arrivée il y a quelques années de Saint-Étienne. Évidemment,

ses souvenirs de jardin à la campagne ne ressemblent pas à des sacs de chantier

dans lesquels les semis de courges, de haricots et de radis sont séparés par

des bouts de cagettes. Voilà l’adjointe au maire, Florence de Massol. Pour les bacs de la direction des espaces verts,

elle a baissé les bras. « On a replanté quinze fois… Les plantes ont

été saccagées, brûlées… Quand le matériel arrive tout cuit avec des gens

portant l’uniforme de la Ville de Paris, l’appropriation ne fonctionne

pas. » Mais elle a donné son aval (et la terre) pour les sacs.

Le 20e

arrondissement compte 23 jardins collectifs, dont 18 partagés. Devant le 56 rue

des Pyrénées, deux minis-jardins ont été plantés au pied des arbres ‒

« végétalisés » dit-on dans le vocabulaire

du jardin urbain. Là encore, avec l’aval d’une mairie soulagée de « lutter

contre les encombrants ». Des fleurs sauvages plutôt qu’une carcasse de

télé au milieu du trottoir. A chaque fois, l’adjointe au maire pousse à mettre

des petits panneaux « Ici, on jardine ». « Les gens ont plus

de respect quand ça vient de leurs voisins. »

Mais

peut-on vraiment lutter contre les incivilités à coup de plants de

tomates ? Il y a un côté musique classique à la façon dont on pare le

jardinage de toutes les vertus. La plante qui pousse dans le béton convoque une

innocence originelle, refuge contre les maux de la modernité. Comme si on

attendait des parcelles de terre en ville le même miracle que du piano en

libre-service à la gare aux heures de pointe. Enzo finit de planter des tuteurs

dans les sacs. « J’espère qu’on ne va pas me les piquer. »

« On va peut-être tout nous piquer », avertit Nadine. La

boulangère leur donne « une journée ». L’adjointe au

maire nuance : « Le premier mois, vous risquez d’avoir des

mauvaises surprises. Ensuite, ça se tasse. »

Enfin,

pas tout à fait. « Faudra faire attention en sortant, y a du

vomi… » C’est Françoise Spuhler qui dit ça,

à 300 mètres de là, après le café du matin pris dans des verres au Jardin sur

le toit, 600 m2 de verdure posés au dernier étage d’un grand

bâtiment de la rue des Haies. Il y a une quinzaine d’années, un squat avec

jardin communautaire était installé là. Quand un gymnase a été construit à la

place, il a été décidé que le toit serait occupé par un jardin collectif. Le

Jardin sur le toit a tellement de succès que des jeunes y viennent parfois la

nuit, laissant au mieux des cadavres de bouteilles, au pire ce que Françoise

vient de découvrir ce matin.

Les mardis et jeudis

matin, Françoise, animatrice pour l’association Arfog

Lafayette, coordonne des ateliers de jardinage pour les personnes en

difficulté. « Planter tomates, Courges, Basilic », disent les

mots inscrits sur un tableau derrière elle. Le jardin « en lasagnes » (une alternance de

couches de compost, de branches, de cartons et de terre) est partagé entre le

jardin de réinsertion coordonné par Françoise, les parcelles des riverains

‒ le Jardin perché, géré par une association de voisins du quartier, dont

Nadine ‒ et une partie pédagogique en association avec une école de la

rue des Pyrénées. Le premier ‒ le plus spectaculaire ‒, coloré de

roses trémières, parfumé de thym et de lavandes, déborde de framboises, de

fraises et de cassis.

|

|

|

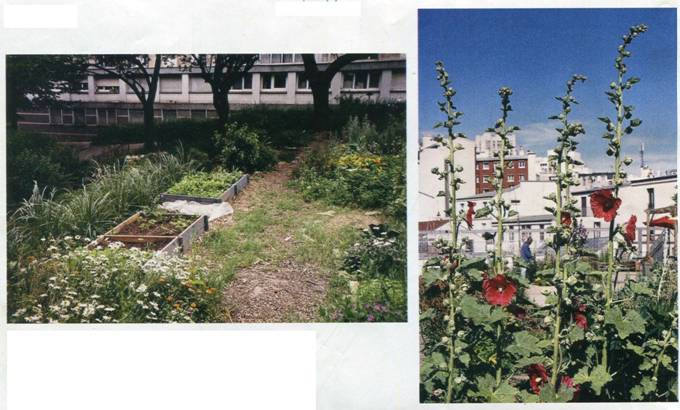

« Je ne savais pas que les frites

poussaient comme ça », lance un enfant en observant la cueillette de haricots jaunes.

Les écoliers sont associés à ces initiatives vertes, comme au jardin Python-Duvernois (ci-dessus). Les adultes, eux, ne mesurent pas

toujours la somme de travail qu’exige un jardin. « Je reviendrai au

printemps », a affirmé une cadre venue au Jardin sur le toit (à

droite) en octobre. |

|

|

A CHAQUE RENTRÉE, LE JARDIN perché compte de nouveaux inscrits qui se mettent au

jardinage comme ils se sont mis aux cupcakes deux ans

plus tôt. Mais le jardinage ‒ contrairement à la cuisine ‒ n’est

pas le domaine de la gratification immédiate. « Les résultats ne sont

pas forcément au rendez-vous », résume Françoise. « La grêle,

la sécheresse peuvent réduire à néant des heures de travail ». Et ceux

qui pensaient décompresser après le boulot découvrent aussi les flots d’e-mails

sur les calendriers de permanences, les inventaires des graines et autres

tableaux d’actions prévues (le jardinier urbain parle

d’ « action » là où l’homme des champs dit

« désherbage »). Rien d’inhabituel à entendre une cadre lâcher en

octobre : « Bon, moi, je reviendrai au printemps. »

« Vous avez vu, là ? » Cheveux gris courts et bottes en

caoutchouc jusqu’aux genoux, Odette montre les fleurs d’artichaut : « C’est

le baisodrome des coccinelles ! » Un jour, Odette est passée sur

le toit et a demandé à acheter des légumes. « Faut venir

travailler », a répondu Françoise. C’était il y a quatre ans. Depuis,

elle est là tous les mardis matin.

|

|

FAIRE

COEXISTER LES VOCATIONS HORTICOLES ET SCOLAIRES du jardin n’est pas toujours simple. Dans ce lieu,

comme avec les autres projets de Nadine, le retour à la nature est paré de

toutes les vertus. Bon pour la vie de quartier. Bon pour lutter contre la

délinquance. Bon pour la réinsertion. Mais mettez des voisins tout feu tout

flemme, des retraités, des jeunes, des marginaux… autour d’un potager, et vous

n’obtiendrez pas forcément la paix. « Vous voulez arroser où,

Philippe ? ‒ Peu importe. » Philippe appartient à un

groupe de patients suivis en psychiatrie à l’hôpital de la Croix-Saint-Simon.

Parmi eux, Édouard, en bermuda, interné depuis quatre ans, pilier du jardin.

Olivier, l’ergothérapeute, n’aimerait rien tant que de disposer de son propre

espace. Philippe s’est glissé une fleur derrière l’oreille. « Quand je

rentrerai chez moi, je continuerai à venir ici. Je viendrai en rollers. » Là,

Françoise vient de trouver un patient en train de savonner un arrosoir. « On

est dans un jardin d’associations qui accepte tout le monde mais je ne suis pas

d’accord pour qu’on les laisse seuls. » La matinée vire à l’amer,

après une scène où des outils ont été trouvés dans un lavabo et où chacun se

renvoie la faute. Heureusement, Odette rapporte la cueillette d’oignons blancs.

« L’oignon fait la force », blague Chabane,

un quinquagénaire mélancolique qui s’exprime par jeux de mots.

C’est

tout le paradoxe des jardins partagés. S’ils sont vraiment participatifs, comme

la partie autogérée du Jardin perché, le résultat peut être aussi foutraque que

les sacs de Nadine où des pancartes invitent chacun à planter ce qu’il veut.

Pour produire d’aussi belles framboises, d’aussi beaux cassis qu’au Jardin sur

le toit, il faut la main de fer de Françoise, Géraldine, une jeune femme qui

vient régulièrement, ramasse les fraises. « Ramasse pas tout », lui

crie Françoise, Géraldine continue. Elle est sourde. On récolte les fraises. « Pour

être aux fraises », blague Chabane. Olivier

présente deux paquets de plants à un de ses patients. « Comment reconnaîs-tu les concombres des courgettes ? »

« Les courgettes c’est grand comme ça et les concombres comme ça », répond

son patient, qui n’a que des feuilles sous les yeux. A côté, on désherbe une

parcelle. Chabane cherche « la bêche à

miel ». Distrait, Philippe jette son gant par terre et fourre les mauvaises

herbes dans sa poche. Plusieurs sont allés s’asseoir pour manger des fraises. « Aux

fraises de la princesse », dit Chabanne.

Il n’est pas toujours

actif, mais il est content d’être là. En ville, explique-t-il, l’inhumanité se

situe au niveau de la rue. « Là, c’est comme si on était monté d’un

cran. On n’est plus vraiment sur terre… Ça m’apporte

rien, ça me déporte. » Comme si ce jardin ramassait, à douze mètres du

sol, toutes les herbes sauvages dont la ville ne sait pas quoi faire.

Accroupies, Esther et Tania parlent un peu du dernier week-end, de leurs

filles, de la place à laisser entre les plants. Ces échanges à gratter la

terre, côte à côte, ont l’intimité des onversations

de voiture quand on roule la nuit sans se regarder. « Il y a trop de soucis

là… » « C’est sûr qu’on a trop de soucis. »

Dans

un même périmètre, différents projets placent différemment le curseur entre

impact social et considérations écologiques. « Non, pas comme ça… Les

courgettes, ça pousse en prenant de la place… » Françoise râle. Mais

elle, Nadine et leurs coreligionnaires ont en commun de croire que « quand

on met de la terre, on pense à l’avenir ». Dans les grands sacs de la

rue Vitruve, les pancartes des enfants ont été lavées par la pluie. Un soir,

alors que deux jeunes passent, l’un s’élance pour filer un coup dans les sacs. « Hé !

C’est de la nourriture, ça se respecte », le reprend son copain.

Huit

jours après l’installation des potagers, les pommes de terre ont disparu, un

plant de tomates a été cassé. Des petites feuilles sortent de terre. Une dame

reconnaît les pousses de radis. En fin d’après-midi, voilà Nadine qui descend

de son opération jardinage sur le toit du collège avec des feuilles de salade

dans son sac. « Vous voulez goûter ? » Le groupe de

jeunes qui traîne devant la porte s’exécute avec le plaisir de la

transgression. Une retraitée s’arrête devant le bac. « Les tomates qui

vont pousser, elles ne vont pas rester là longtemps… » A côté, une

première fleur de capucine vient de s’ouvrir. M

Le 20e arrondissement de Paris

compte 23 jardins collectifs, dont 18 partagés. Posé au dernier étage d’un

gymnase de la rue des Haies, le Jardin sur le toit accueille riverains,

écoliers et personnes en réinsertion.