Article

entré sur site en mars 2016

HYPOCONDRIAQUES,

LE (VRAI) MAL DU SIECLE

Le POINT, Février 2014

Le top 5 des sites santé

|

|

|

|

Nombre de visiteurs uniques en novembre 2013,

en milliers

Part des internautes en

France

|

Santé-médecine.net |

4 025 |

8,7 % |

|

|

|

|

|

|

|

Le Figaro santé |

1 308 |

2,8 % |

|

|

|

|

|

|

Topsanté

|

1 266 |

2,7 % |

|

|

|

|

|

|

|

Medisite.fr/Planet.fr |

1 214 |

2,6 % |

|

|

|

|

|

|

|

Eurekasanté/Vidal |

1 114 |

2,4 % |

|

Sources :

Mediametrie/NetRatings/Nielsen.

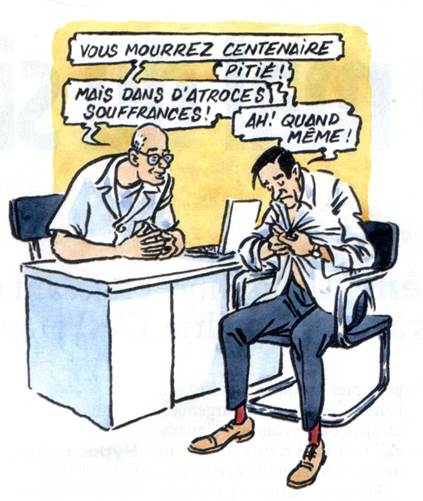

Phénomène. Un nombre croissant de Français sont sujets à

l’hypocondrie. C’est grave, docteur ?

PAR JULIE

MALAURE

|

|

Ce matin, Frédéric, 39 ans, dirigeant d’une

petite PME à Roissy, se lève avec la certitude que quelque chose ne va pas. Une

douleur brutale, dans l’occiput, comme la veille.

Là où chacun se contenterait d’un comprimé

d’aspirine pour que ça passe, Frédéric, lui, envisage le pire. Il se masse la

nuque, ressent une raideur, fixe l’ampoule du plafonnier, mais une sensation

désagréable, comme un flash, le force à détourner le regard. Cette fois, il en

est sûr, il s’agit d’une méningite. Et au ressenti de ces deux symptômes, qu’il

connaît par cœur, son pouls s’accélère ; le voilà pris de vertiges, de

bouffées de chaleur, dus, sans doute, à la fièvre qui va immanquablement

s’installer. Frédéric se passe mentalement le film de sa mort, imminente,

foudroyante, et ce matin encore il va devoir faire des efforts draconiens pour

prendre du recul, résister à l’envie de courir aux urgences, incapable de se

concentrer au travail tant qu’il n’aura pas eu, au moins, son généraliste en

ligne.

Frédéric, comme 2 à 4 % de la population

française, selon les estimations, souffre d’hypocondrie, un trouble de nature

anxieuse, une préoccupation centrée sur la crainte ou l’idée d’être atteint

d’une maladie grave.

Tuberculose,

leucémies, troubles cardio-vasculaires, scléroses en plaques et cancers : la

liste des maladies qui obsèdent ces Argan en puissance, comme dans la pièce de

Molière, est interminable. Adeptes du scanner, ils rêvent d’IRM, se damnent

pour une scintigraphie. Abonnés aux urgences, exégètes de la posologie

médicamenteuse,ils consultent à outrance, sans paradoxalement pouvoir faire

confiance aux médecins. Ultra-angoissés à l’idée d’être malades et dans

l’impossibilité de s’imaginer ne pas l’être, les hypocondriaques écoutent leurs

organes, examinent leur corps en permanence. Frédéric raconte les heures

passées à la recherche d’un ganglion, à se palper, se scruter, jusqu’à

découvrir un bouton « inquiétant », une langue « trop blanche ». Il

avoue sa terreur parce qu’il en est à sa seconde angine blanche de l’hiver («

ce qui pourrait cacher un début de glomérulonéphrite »), ne touche plus sa

femme depuis que sa masseuse l’a griffé par inadvertance (« et si j’avais le

sida ? »), masseuse dont le prénom lui échappe (« c’est sûrement un

début d’Alzheihmer »). Pis, la semaine dernière, son bilan sanguin lui

révélait un mal incurable : « Mes résultats montrent un déficit en LDH,

le lactate déshydrogénase bas. Or, associé à des myalgies, des douleurs

musculaires, il y a une possibilité de glycogénase musculaire qui, découverte à

l’âge adulte, peut dégénérer plus ou

moins vite dans un tableau de myopathie. » Un vrai Vidal ambulant ! ■ ■ ■

|

|

|||||

|

||||||

|

|

|

|||||

L’avis

du psy

«

Molière est notre meilleur psychiatre et le plus grand hypocondriaque du

monde. Avec “Le malade imaginaire”, tout est dit. » |

■ ■ ■ Cette obsession le

pousse, lui et ses semblables, vers une forme d’errance, de cabinet en cabinet,

menant à l’hyper onsultation. « Ils demandent des tas d’examens

complémentaires », explique Philippe Houdart, généraliste à Paris, qui

s’inquiète moins des cas de la forme grave de la maladie que de « tous ces gens

borderline, à deux doigts de le devenir ». Car le phénomène est en train de

se généraliser. La plus vieille maladie du monde, identifiée depuis l’Antiquité

grecque, considérée par Freud comme « la troisième névrose actuelle », classée

aujourd’hui « trouble de nature anxieuse », selon le DSM, ouvrage

américain de référence sur les troubles mentaux, est en passe de devenir le mal

du siècle. Ce qu’une étude TNS, réalisée en 2012, ne dément pas en indiquant

que 30 % des actes médicaux pratiqués ne sont pas « pleinement justifiés ».

Plus d’un acte sur quatre pour « rassurer les patients », précise le

docteur Houdart.

|

|

|||||

Le nouveau mal du siècle

Pour le

professeur Lejoyeux, le bien-nommé, psychiatre à Bichat, auteur de « Réveillez

vos désirs » (à paraître le 27 février chez Plon), ce qui accentue encore plus le

phénomène, ce sont les « névroses médiatiques ». « C’est la société

tout entière qui nous pousse aujourd’hui en permanence vers l’hypocondrie ».

« On ne fait plus un vaccin sans peser le pour et le contre », explique-t-il,

faisant le compte des scandales et des crises de confiance sanitaires à

répétition surexploités par les médias : du bisphénol A aux sulfates, en

passant par le paraben, la mélamine, le Mediator ou les OGM. Pour preuve, le

journaliste Christophe Ruaults, dans son hilarant roman « Confession d’un

hypocondriaque » (1), relève de son côté qu’« entre 1999 et 2006 la rubrique

Santé est passée du 12e au 4e rang du JT ». L’auteur,

à raison, ne parle plus d’« information », mais de « harcèlement ».

Un matraquage médiatique qui a conduit beaucoup des hypocondriaques latents, borderline,

à franchir le cap par le biais, notamment, d’Internet, où prolifèrent les sites

et les forums consacrés à la santé.

Les

cybercondriaques

Aujourd’hui,

sept Français sur dix consultent le Web avant d’aller chez le médecin et

Internet est devenu le deuxième moyen de s’informer, devant le pharmacien.

Conséquence, les psychiatres ne parlent plus pour ceux-là d’hypocondrie, mais

de « cybercondrie ». Des malades compulsifs de l’info médicale, qui passent

leur temps à consulter sur Internet. De Doctissimo à Atoute.org, c’est sur la

Toile que ça se passe. Le forum du site Doctissimo représente la moitié de ses

visites, et le site du docteur Dominique Dupagne, Atoute.org, compte 1 400 000

visiteurs uniques par mois et préfigure le virage vers la télémédecine telle

qu’elle est pratiquée aux États-Unis.Parce que outre-Atlantique les «

cybercondrtiaques » ont une belle longueur d’avance. Abonnée depuis la France

au site américain MedHelp, Audrey, 29 ans, peut poser des questions à des

médecins directement en ligne et obtenir une réponse quasi immédiate. Sur la

page d’accueil, les titres des articles, « Les maladies neurodégénératives de

l’âge : la face obscure de la longévité », « Comprendre la dépendance aux

antalgiques », « Mon bébé souffre probablement de la mucoviscidose », donnent

le ton. Pour circonscrire l’addiction, le site restreint ses cyberpatients à

deux questions par semaine (20 dollars chacune), mais Audrey, dans son besoin

compulsif d’avis médicaux, arrive à « pirater le système », nous

dit-elle, en se créant de nombreux alias. Internet est devenu sa source de

savoir médical en même temps que son médecin traitant. Mais, entre les foires à

l’autodiagnostic des forums et la surabondance d’infos des sites (l’entrée «

Cancer » ouvre 194 millions de pages sur le moteur de recherche Google), Audrey

trouve un apaisement qui se trouve être aussi, et c’est le paradoxe, la source

d’une stimulation perpétuelle de son angoisse.

|

|

Les dangers du Web

Autre menace

dénoncée par les médecins, les « conduites incohérentes » des

hypocondriaques. « Ça peut être un

grand fumeur qui se scrute les orteils », explique le docteur Houdart. Un

danger sur lequel le professeur Lejoyeux insiste : « À cause de leur

grande vulnérabilité, les cybercondriaques s’exposent sur Internet à l’achat de

médicaments miracles et de poudres de perlimpinpin auprès de n’importe quel

charlatan ». Boris Cyrulnik, dans cette même veine, prédit « le

retour aux médecines pittoresques, à la magie, qui peuvent soigner aussi, mais

pas avec les techniques modernes ».

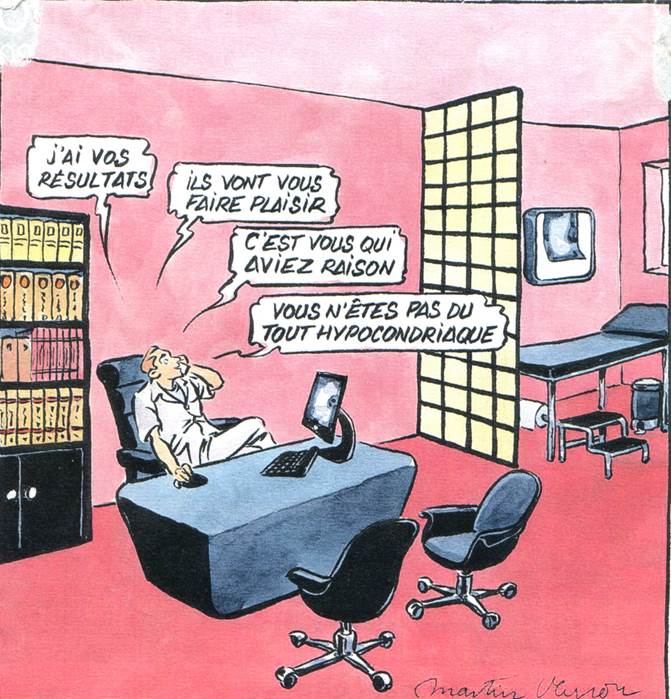

Guérir ?

De l’espoir, on en a à Bichat, puisque aux malades imaginaires on propose des

thérapies bien réelles. Les mêmes que pour l’addiction ou la phobie. Mais 30 %

seulement des patients verront une amélioration persister au-delà de sept mois.Une

amélioration, et non pas une guérison, nous dit-on. Surtout qu’avant d’en

arriver là l’hypocondriaque aura résisté. D’abord à se faire soigner l’esprit,

puisque c’est son corps qui souffre, ensuite parce que, nous dit Lejoyeux, il y

prend du « plaisir » : « Malgré la peur, le malade trouve, même s’il a

du mal à l’avouer, de la volupté. »

Gilles Dupin

de Lacoste, lui, s’en est à peu près sorti. Ce super-hypocondriaque, terrassé

plusieurs fois par jour, pendant des années, par des crises violentes, n’en

connaît plus aujourd’hui qu’une ou deux par an. Son secret au quotidien pour

lutter contre son angoisse : « Dès que j’ai une crise, je prends un

anxiolytique et celui-ci calme la crise, donc je constate que c’est une crise

d’angoisse, et non pas une maladie grave. »Dans son livre paru chez Payot

(2), il prétend même être un « hypocondriaque heureux ». Lorsqu’on

l’interroge, il met toutefois un bémol : « Je ne suis pas heureux au

sens où on entend le bonheur. Mais j’ai compris que mon anxiété s ‘exprime

par l’hypocondrie, et je l’ai accepté. »

Pour les

autres, ceux qui n’ont pas encore trouvé la voie de la guérison, quelle est la

marche à suivre ? « Très bonne question », répond le professeur

Lejoyeux. En attendant des réponses concrètes du côté de la santé publique,

l’hypocondrie, qui n’a décidément rien d’« imaginaire », bat des records ■

1. Michalon, 256 pages, 17 euros.

2. « L’hypocondriaque », de Gilles Dupin de Lacoste

(Payot, 2006).

|

|

|

|

|

|

« Malgré la peur,

l’hypocondriaque trouve, même s’il a du mal à l’avouer, de la volupté. » Pr Michel Lejoyeux |

Comment savoir si l’on est

|

Qui ? Contrairement aux idées reçues, la moitié des

hypocondriaques sont des femmes. Un ratio hommes/femmes stable, avec une

augmentation du nombre ou de la gravité avec l’âge, due à l’approche ou la

peur de la mort. |

|

Quoi ? L’hypercondrie répond à trois critères principaux.

D’abord la préoccupation excessive du fonctionnement du corps, ensuite la

crainte ou la certitude d’être atteint d’une maladie grave, enfin, la

résistance à la réassurance médicale. Parmi les comportements types, le

besoin de porter |

|

soi-même un

diagnostic, le besoin de vérifier celui du médecin, celui de consommer des

médicaments, de multiplier les examens ou les consultations, d’interroger les

proches dans l’espoir d’être rassuré, l’impression de n’être pas compris, pas

écouté, etc. |

|

Quand ? Au sens

psychiatrique strict, la crise doit durer au moins six mois. |

|

Comment ? La plupart des hypocondriaques sont

des hy- per consultants. Mais

ceux qui,à l’inverse, s’angoissent mais ne consultent jamais sont peut-être

atteints de nosophobie, c’est-à-dire la peur d’être frappés d’une maladie. Ce

qui dis |

|

tingue la nosophobie de

l’hy- pocondrie (souvent

mêlées) : le nosophobe craint

d’attraper une maladie (évite les

person- nes qui éternuent, se

lave les mains fréquemment),

l’hypo- condriaque est persuadé

d’avoir déjà contracté la maladie. |

Cyrulnik :

« Désormais, la souffrance est moins physique que psychique »