Sections

du site en Octobre 2009 : Ajouts successifs

d’articles -- Sujets d’articles à traiter – Pour publier -- Post-Polio --

L'aide à domicile -- Internet et Handicap -- Informatique jusqu’à 100 ans

– Etre en lien -- L’animal de compagnie -- Histoires de vie

-- Donner sens à sa

vie – A 85 ans aller de l’avant -- Tous chercheurs -- Liens –Le webmestre.

RETOUR

A LA PAGE D’ACCUEIL : CLIC AUTEURS,

TITRES DE TOUS ARTICLES : CLIC SYNTHESE GENERALE: CLIC

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Octobre 2013

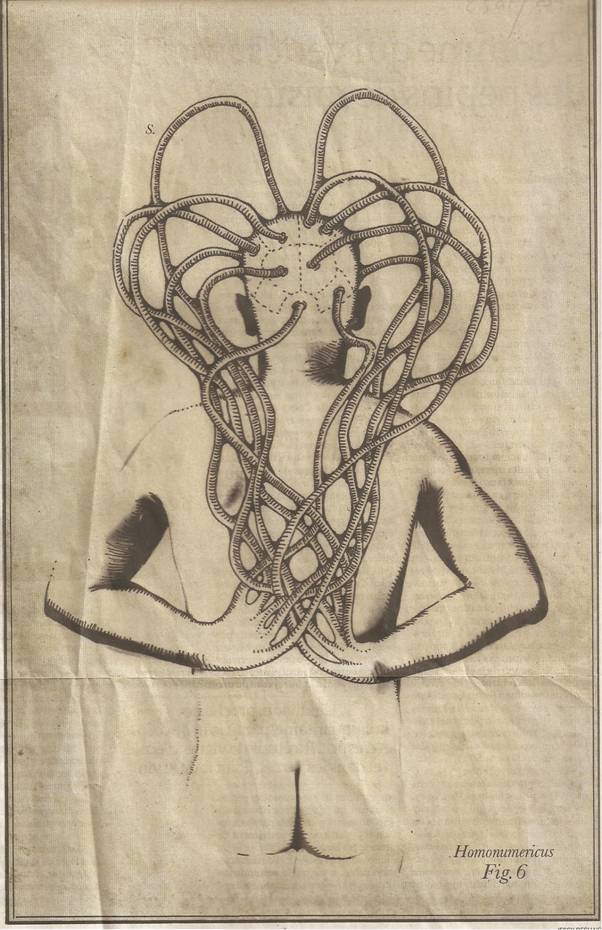

LES

NOUVELLES VIES D’HOMO NUMERICUS

Julie CLARINI

Le Monde ,

Dimanche 25- Lundi 26 août 2013-09-09

Internet est une immense caverne d’Ali Baba où

chacun peut piocher à sa convenance.

Quitte à avoir du mal à s’y retrouver dans ce dédale de connaissances

|

|

La conversation s’interrompt. Charlotte, qui ne

manque pourtant pas d’éducation,

est à sa nouvelle tâche, le regard plongé sur l’écran de son téléphone :

elle cherche un nom qui lui échappe. C’est plus fort qu’elle. « Savoir que l’information est là et ne pas

aller la chercher, c’est impossible pour moi », explique cette trentenaire

webmaster.

Scène de la

vie ordinaire en l’an 2013 :

« Depuis

l’arrivée des smartphones, confirme

Thibault, étudiant dans une école de commerce de Marseille, mon cerveau s’est divisé en deux

parties : ma tête et mon iPhone. Désormais, l’iPhone m’évite de devoir chercher dans ma mémoire et mes souvenirs.C’est comme si nous étions sous perfusion

intellectuelle. Si on débranche, c’est la mort cérébrale. » Belle image,

qui fera pâlir certains mais réjouira sans doute Michel Serres.

Le philosophe va même plus loin : avec les ordinateurs, nous avons

aujourd’hui nos têtes devant nous, tel saint Denis, voire, avec des téléphones,

des cerveaux dans nos poches, jamais fatigués, et surtout toujours

incroyablement savants.

|

------------------------------------------- «

C’est comme si nous

étions sous perfusion intellectuelle. Si

on débranche, c’est

la mort cérébrale » Thibault étudiant -------------------------------------------- |

« À mes débuts, la quantité

d’informations me faisait tourner la tête : vite enregistrer, imprimer,

classer, ils auraient pu m’embaucher à la BNF ! s’exclame

Anne-Laure, 22 ans, étudiante en master d’information-communication à Metz. Depuis,

j’ai grandi, aujourd’hui je veille, je classe mes pages favorites, j’apprends,

j’apprends ! » Un enthousiasme largement partagé, et que l’on

comprend : des tutoriels, ces séquences qui vous proposent en vidéos, de

démonter votre tablette ou de vous perfectionner sur les acides aminés, aux

MOOC, « cours en ligne ouverts et massifs », des ressources éducatives mises

à disposition notamment par les universités américaines (les grandes écoles

françaises commencent tout juste), les enseignements les plus divers cohabitent

sur le Web.

On ne souligne plus l’énorme succès

de Wikipédia,

encyclopédie participative et gratuite. Cette envie de partage et

d’apprentissage, c’est simplement l’esprit du Web,diront certains. Et il perdure, même si les usages

récréatifs se sont multipliés.

Quentin, 26 ans, qui a répondu à l’appel à témoignages du Monde.fr, s’est amusé

avec un ami à personnifier la

Toile : « C’est une personne au savoir infini, sa mémoire s’assoit

confortablement sur l’histoire du monde, ses cultures, ses innovations,ses questionnements… Pourtant, malgré cette

richesse, elle passe son temps à faire des blagues de cul et à raconter des

histoires de chats sur des skateboards. »

Plutôt qu’une bibliothèque où

s’étalerait le savoir sur les rayonnages bien ordonnés, Internet est en effet,

d’abord, un grand bazar. Ou plutôt une caverne d’Ali Baba, qui demande un

sésame. En France, il s’appelle Google

– entre 91 % et 93 % des internautes l’utilisent comme moteur de recherche. De

la firme dépendent l’ordonnancement et le classement des informations. Peu

d’utilisateurs d’Internet sont aussi aguerris qu’Anne-Laure, qui, à défaut de

devenir archiviste à la BNF, pousse la passion de l’enquête jusqu’à croiser les

moteurs de recherche. En outre, l’immense majorité se contente des deux

premières pages de résultats, au grand dam du sociologue Gérald Bronner qui, dans La Démocratie des crédules (PUF, 360p., 19€), fustige les fausses croyances induites par la

Toile. Si vous entrez « astrologie » dans votre moteur de recherche, fait-il

remarquer, les premiers sites qui s’afficheront seront quasiment tous

favorables à cette pseudo-science. Internet amplifie,

selon lui, les tendances obscurantistes ou complotistes

en offrant un savoir non trié et non légitimé par les pairs.

Alors, de cette immense échoppe où

chacun peut faire son marché, il ne faudrait pas se réjouir ? « Il y a

un art de la recherche sur Internet. Et c’est comme dans la vie, c’est celui

qui pose la bonne question qui aura la bonne réponse », rappelle sagement

Christian, un magistrat retraité, passionné par l’outil Wiki – la possibilité

de modifier et d’augmenter les pages d’un site – au point que son Grand

Larousse encyclopédique dort maintenant sur l’étagère.

Il revient alors à chacun de mettre

au point ses critères et de peaufiner ses stratégies. Victor, journaliste de 33

ans, explique accorder crédit aux sites de médias traditionnels, comme celui du

Monde, mais ne faire confiance à un blog qu’après avoir dûment regardé

l’onglet « à propos de l’auteur » ; enfin, il dit être toujours très

attentif aux propriétaires

des sites : « Je vais voir sur Wikipédia si

le groupe vit de la publicité ou pas. »

Autres lanternes pour ne pas se perdre dans le foisonnement d’Internet :

les réseaux sociaux. Ils permettent de suivre des créateurs de contenus

(journalistes, universitaires ou artistes) que l’on tient pour fiables. À Facebook ou Twitter, Victor

préfère Seenthis,

où l’on peut conserver des archives.

Et les plus jeunes, comment se

débrouillent-ils dans cet enchevêtrement ?

Pas si crédules que ça, comme le montrent les techniques de validation retenues

par Tamara, lycéenne de 15 ans : « Pour savoir si je peux utiliser un

site comme source, je fais attention aux fautes d’orthographe. Je regarde aussi

les commentaires et l’adresse URL. »

On y revient : ce qui compte,

c’est la porte d’entrée. Internet serait un formidable outil de connaissance… à

condition d’en posséder les clés… « Pas si simple, répond Loys Bonod, en affirmant cela,

on confond consulter et savoir : c’est un terrible amalgame. » Ce prof

de lettres de 38 ans, auteur d’un blog, Laviemoderne.net, tempère l’optimisme

ambiant :

« Le savoir procède de l’assimilation de connaissances. Or, le risque est

que la disponibilité presque immédiate (en apparence du moins) des connaissances

en ligne s’oppose à la patiente et lente construction d’un savoir personnel.

Les élèves sont facilement prisonniers de cette idée, “je google

donc je sais”. Lui-même très versé dans les nouvelles technologies, il a

mis ses élèves à l’épreuve ; il a fait circuler un (faux) corrigé (avec

fautes d’orthographe discrètes) d’un commentaire d’une poésie baroque

(www.laviemoderne.net/malices/9-comment-j-ai-pourri-le-web

) puis a créé une (fausse) entrée Wikipédia au nom de

l’auteur. Résultat ? « Mes élèves [51 sur 65 dans les classes

de première] se sont rués dessus, ils ont fait des copier-coller, plus ou

moins discrets.

Ils ont renoncé à comprendre ! » Internet contre l’effort ? Les

copier-coller sont la hantise des universités, qui se sont dotées de logiciels

appropriés : les mémoires universitaires sont maintenant passés au crible.

Et Tamara, comment fait-elle quand

elle a un exposé à rendre ? Elle va d’abord sur Internet. Puis au CDI, «

parce que là on est sûr des informations que l’on trouve ».

Du piège que Loys Bonod a

tendu à ses élèves, a-t-elle entendu parler ? « Oui, c’est mon père qui

m’a fait lire l’article. » Et où l’a-t-il trouvé ? Sur Internet, bien

sûr… ■

Fin

« Les nouvelles technologies seules ne suffisent pas »

François Taddei est directeur du Centre de recherches

interdisciplinaires.

۩ Les études de l’OCDE montrent qu’un

enfant qui a accès aux nouvelles technologies réussit mieux à l’école. Mais cet

effet est d’autant plus fort que l’enfant vit dans un environnement où il y a

des livres. Ce qui signifie que les nouvelles technologies seules ne suffisent

pas.

Dans une maison où il y a beaucoup de livres,

l’enfant visualise l’écosystème des connaissances : il voit que certains

livres s’adressent à lui, qu’il existe des collections, destinées aux petits ou

aux grands, des livres monographiques, d’autres encyclopédiques,

des ouvrages sérieux et d’autres moins… Bref, il sait qu’il existe des supports

différents pour des connaissances différentes. Il peut ensuite mettre en

pratique cet acquis sur Internet : certains sites lui seront utiles,

d’autres non.

L’école devrait être capable

aujourd’hui d’enseigner aux enfants à “se connaître

eux-mêmes”, comme le recommandait Platon. Se

connaître soi-même, cela inclut savoir ce qu’on sait et ce qu’on veut savoir,

savoir relier les savoirs à son histoire et entre eux.

C’est un préalable essentiel qui évite de tomber dans les pièges, qui surtout

atténue les effets d’intimidation de cette somme de savoirs à disposition.

La grande différence avec les

enfants de la révolution numérique, c’est qu’ils

sont en train d’acquérir le réflexe de la co-construction.

Une petite fille qui n’est pas satisfaite de l’article sur les baleines dans Vikidia, le “Wikipédia enfants”,

va naturellement vouloir l’enrichir, avec cet enthousiasme encyclopédique qui

caractérise les plus jeunes. C’est à nous de comprendre qu’ils ne vivent plus dans un monde aussi hiérarchisé que le nôtre :

Internet fait primer l’horizontalité sur la verticalité, la diversité des

points de vue sur la définition univoque.

La connaissance se définissait jusqu’à présent par les deux étapes de l’acquisition et de la transmission. Aujourd’hui, la co-construction en devient le troisième pilier. » ■

RECUEILLIS PAR J .CL.

Envie

Chercher donne envie de chercher. |

|

Collaboration 591 millions de personnes, dont |

Champions du

monde

Facebook

est aujourd’hui disponible dans 70 langues. Les internautes français ont été

les plus rapides au monde – ils n’ont mis que vingt-quatre-heures – pour

traduire |